你的分库分表容量是如何预估的?

对于后端架构师或者是资深开发来说,尤其是走到高级阶段,面试中几乎绕不开一个高频问题:“你们的系统有做分库分表吗?怎么拆的?规模是多少?”,这类问题表面看是在确认你是否参与过相关实践,本质上是在判断你是否具备体系化思维与前瞻性的架构判断力。

它背后包含了一整套更深入的追问:当初为什么要拆?容量是如何预估的?对未来增长做过哪些推演?如果规划不准,你是否准备过补救方案和扩容路径?不少同学对分库分表的理解仍停留在“怎么用”的层面,缺乏对背后动因和规划逻辑的思考,导致回答时容易失去方向。事实上,容量评估才是这件事的战略起点,一旦方向判错,后续的优化和扩容都会变得异常痛苦——难度、风险、成本可能是最初实施时的数倍。

下面,我就以一名长期深耕架构的工程师视角,带你从根本原因开始拆解:为什么一定要拆,应该拆到什么规模,以及在出现误判后该如何安全扩容,帮助你真正建立起应对分库分表的系统化思维。

1. 分库分表连环问

在深入探讨之前,我们先要明白,面试官的提问往往不是孤立的,而是一个环环相扣的“夺命连环问”:

为什么要做分库分表? 用分区表不行吗?增加只读从库不行吗?

你们是什么时候决定要做的? 触发这个决策的阈值是什么?

你们是分库、分表、还是分库又分表? 决策依据是什么?

那你们分了多少库?多少表? 这个数字是怎么计算出来的?

万一容量又不够了怎么办? 你们的扩容预案是什么?

这一连串问题,其实就是在考察我们作为架构师的基本功。而要漂亮地回答这一系列问题,我们必须在日常工作中就做好准备,尤其是要对自己所负责系统的各项数据了如指掌。

很多工程师在面试时,对自家系统的核心数据一问三不知,这是非常减分的。如果你能清晰地说出:“我负责的XX业务,目前数据库集群是3主6从,核心订单表的日增数据量约500万行,峰值TPS在8000左右,QPS在10万级别,当前总数据量200亿行,所以我们采用了...” 这种清晰的数据感,本身就是一种核心竞争力的体现。

因此,在深入学习理论之前,请务必先去了解你所在公司的实际情况:

分库分表现状:到底分了几个集群、几个库、几个表?

核心业务指标:你负责的业务,数据库TPS、QPS、数据总量、日增量各是多少?

分区表现状:公司是否用过分区表?按什么规则分的?每个分区多大?

带着这些一手数据去学习和思考,你的理解才会更加深刻。

2. 为什么一定要分库分表?

在一般的架构设计中,分库分表其实是最后的手段。它是一剂猛药,能治大病,但副作用极大。在非到万不得已之前,我们一定要尝试一切温和的优化手段。

当数据库出现性能问题时,我们的第一反应永远是SQL优化、索引调优。当这些常规操作都已做到极致时,我们还有两张牌可以打:分区表(Partitioning) 和 读写分离(Read/Write Splitting)。

2.1 分区表

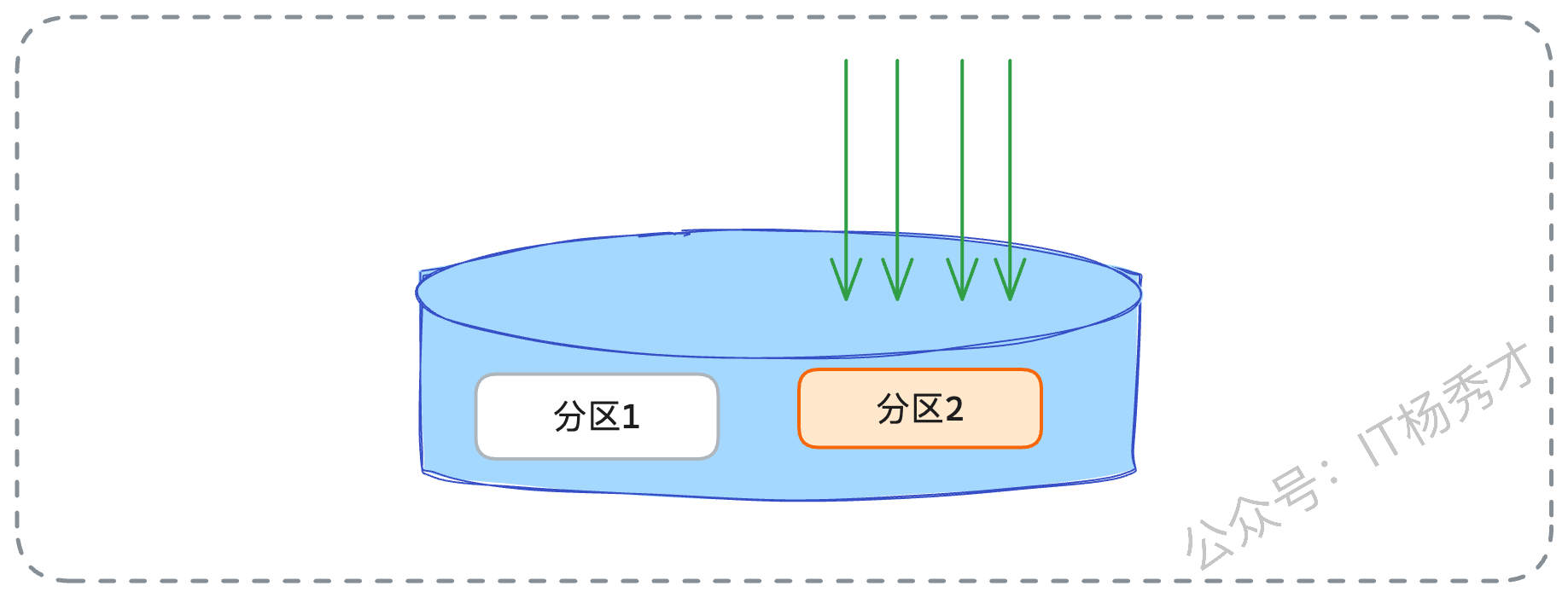

在深入比较前,我们必须先搞清楚分区表是什么。以MySQL为例,分区表在逻辑上仍是一张表,但物理上,数据被分散存储在多个独立的文件块(分区)中。比如,一张订单表可以按月分区,db_2025_01、db_2025_02的数据会分别存在不同的物理区域。

分区表的优点很明显:

查询性能提升:当查询条件能明确命中某个分区时(如查询1月的订单),数据库只需扫描对应的分区,极大减少扫描量。

并发竞争减少:对不同分区的写操作(如同时写入1月和2月的数据)不会产生锁竞争。

数据管理便捷:删除过期数据(如删除2024年1月前的数据),只需

DROP PARTITION,远快于DELETE。

但它的局限性也非常致命:

管理成本:分区本身的维护(如创建新分区、合并分区)需要额外的管理开销。

跨分区查询:一旦查询无法命中单一分区(如跨月份查询),性能可能比不分区更差。

功能限制:例如,分区表无法使用外键。

2.2 读写分离

读写分离,则是通过主从集群,增加只读从库来水平分散读压力。这在读多写少的场景下非常有效。

2.3 分库分表的场景

既然有这两个方案,为什么还要分库分表?因为当瓶颈达到一定程度时,它们就都失效了。

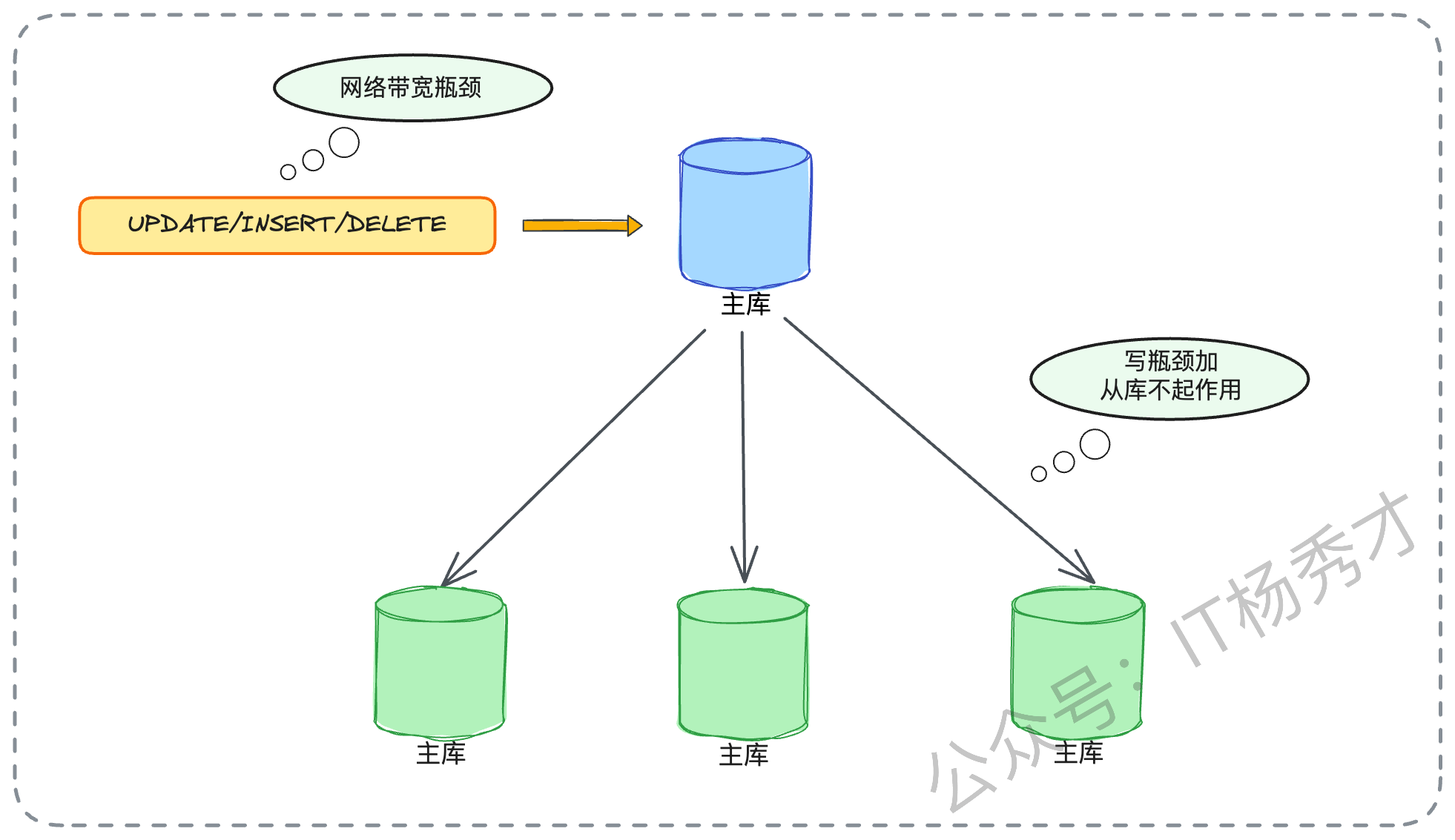

- 主库写瓶颈

读写分离失效:所有的INSERT、UPDATE、DELETE操作,都必须打在主库上。如果你的业务场景(例如高并发的订单、支付、日志写入)是主库的写入TPS或网络带宽达到了物理天花板,那么无论你挂载多少个从库,主库的压力都无法缓解。

- 实例级硬件瓶颈

分区表失效:所有分区的数据文件,仍然在同一个数据库实例上,共享着同一套CPU、内存、I/O和网络带宽。如果瓶颈在于这些硬件资源,分区表也爱莫能助。

- 热点并发瓶颈

分区表失效:假设有一个场景,按月分区的订单表,这个月的所有新订单都会并发写入同一个当月分区,这个分区的并发瓶颈、锁竞争问题依然存在。

- 超大容量瓶颈

读写分离失效:例如单表数据达到千亿级别,索引文件本身就有数百GB,远超物理内存,导致索引无法高效工作。此时,你复制再多的从库,每个从库都面临着“索引放不进内存”的尴尬,查询性能同样断崖式下跌。

所以,当我们穷尽了上述所有手段之后,依旧面临主库写入TPS瓶颈、实例级硬件瓶颈、无法分散的热点并发或超大单表容量问题时,分库分表就成了唯一的出路。它的本质,是通过增加更多的主库实例(分库),或者将一张大表拆成多张小表(分表),来实现计算和存储的水平扩展,从根本上突破单台服务器的物理极限。

3. 分库分表怎么选?

确定了一点要进行分库分表之后,下一个问题就是:我们到底该分库还是分表,还是既分库又分表?这个决策,依然取决于你所识别出的核心瓶颈类型:

- 只分表

只需要分表的适用场景往往适用于核心瓶颈在于单表数据量过大,导致索引臃肿、查询缓慢;或是单表并发锁竞争激烈。而出现这种情况业务表现一般会出现数据库实例的CPU、I/O压力尚可,但某些特定SQL(尤其是对这张大表的查询)响应极慢等情况,这就说明我们有必要进行分库分表了。

解决方案也比较简单,比如,将一张user_log表,在同一个数据库实例中,拆分为user_log_00到user_log_63共64张小表。这样做,单表数据量锐减,索引树变小,查询自然就快了。但它并没有增加新的服务器,实例的硬件瓶颈仍在。

- 只分库

只分库的情况往往适用于核心瓶颈在于数据库实例的硬件资源,如CPU占用率持续100%、磁盘IOPS被打满、网络带宽跑满。这种现象的识别也很简单,往往会出现整个实例都很慢,所有连接到这个实例的业务都受到了影响。

而对应的方案就是直接增加数据库实例(即增加物理服务器)。将原有的一个库,拆分成多个库(如order_db_0到order_db_7),并将它们部署在不同的物理服务器上。这样,每个服务器都只承担一部分数据和流量,硬件瓶颈自然得到解决。

- 分库且分表

这种情况才是大型互联网架构的标配,它同时解决了上述两种问题。比如,我们规划了8个库(部署在8台不同的物理服务器上),每个库里又拆分了128张表。这样,总共的表数量就是 8 * 128 = 1024 张。这种架构,既通过分库解决了单台服务器的硬件瓶颈,又通过分表解决了单表数据量过大的问题,扩展性是最好的。

4. 分库分表到底该分多少?

这才是整个方案的核心问题,也是面试官最想考察的。分少了,一两年后业务一涨,又得扩容;分多了,白白浪费服务器资源,管理成本也剧增。

当然这是一个面向未来的估算。我们的目标是:确保未来3-5年内,系统是够用的,且不必再经历痛苦的扩容。估算的核心依据只有两个:存量数据和增长趋势。

4.1 估算存量

这相对简单。但这里有一个关键点:我们只关心活跃数据。比如一个电商系统,5年前的已完成订单,是否还需要在线上高频查询?如果不需要,在分库分表之前,就应该先把这部分冷数据归档到Hadoop或归档库。我们只针对需要迁移的热数据进行容量估算。

4.1.1 预估增量

这是最难,也是最考验架构师业务嗅觉的地方。你不能只看技术,你必须懂业务。你需要像个数据分析师加产品经理一样思考:

看历史:过去一年,数据量增长了多少?(一阶导数)

看业务:公司的战略规划是什么?产品经理的KPI是今年用户翻倍吗?市场部是否在筹备一场大型拉新活动?(二阶导数)

你的估算,必须和公司的业务规划强相关。例如,如果公司目标是未来3年业务增长5倍,那么你的容量设计至少要能承载当前活跃数据 * 5 的体量,并在此基础上再留出一定比例的缓冲区(Buffer)。这个增长趋势不是拍脑袋得来的。你需要主动去和产品、运营团队沟通,去了解他们未来1-3年的业务规划。比如,可以问产品经理:“我们下一年的核心目标是DAU翻倍,还是ARPU值提升?有没有计划开拓新市场?” 这些信息都是你估算容量的黄金输入。

容量估算的原则是宁滥勿缺,因为扩容的代价远高于初期预留的硬件成本。

4.1.2 行业惯例"2的幂"

在做容量规划时,你可能还经常听说,大厂的分片(Shard)数量总是 16、32、64、128、1024... 为什么都是 2的幂?其实这里面有两个核心考量:

第一,计算效率(次要)。 如果分片数是

2^n(比如16),那么在做哈希取模时,hash(value) % 16的计算,可以被优化为更高效的位运算hash(value) & 15。位运算是CPU指令级别的操作,远快于常规的取余运算。第二,扩容便利性(主要)。 如果容量是2的倍数,当未来需要扩容(比如翻倍)时,数据迁移的成本是最低的。

我们来举一个更清晰的例子,假设我们最初的规划是 分2张表(即 %2):

扩容前 (%2):

table_0: 存储id % 2 == 0的数据 (如: 2, 4, 6, 8, 10, 12...)table_1: 存储id % 2 == 1的数据 (如: 1, 3, 5, 7, 9, 11...)

几年后,数据量激增,我们决定扩容一倍,变为 分4张表(即 %4):

扩容后 (%4):

table_0_new: 存储id % 4 == 0的数据 (如: 4, 8, 12...)table_1_new: 存储id % 4 == 1的数据 (如: 1, 5, 9...)table_2_new: 存储id % 4 == 2的数据 (如: 2, 6, 10...)table_3_new: 存储id % 4 == 3的数据 (如: 3, 7, 11...)

现在,我们来看看数据是怎么做迁移的:

原

table_0(2, 4, 6, 8, 10, 12...) 的数据:(4, 8, 12...) 留在了

table_0_new(id%4 == 0)(2, 6, 10...) 迁移到了

table_2_new(id%4 == 2)

原

table_1(1, 3, 5, 7, 9, 11...) 的数据:(1, 5, 9...) 留在了

table_1_new(id%4 == 1)(3, 7, 11...) 迁移到了

table_3_new(id%4 == 3)

可以看到,这个迁移路径非常干净利落。每个老表都精确地分裂成了两个新表,且只需要迁移走一半的数据。而如果你的初始规划是3张表,扩容到6张表,迁移规则就会变得异常复杂。这就是为什么,我们在做初始容量规划时,会遵循宁滥勿缺的原则,(比如按3年业务增长上限 * 2的Buffer来估算),并把这个容量数字向上取整到最近的一个2的幂。

4.2 如何优雅扩容?

能够准确的预估扩容容量固然是最好的,但是现实情况往往是很难预估准确的, 其实是按照我们前面说的两种预估方式去做预估。因为市场行情一直在变,还有很多不可控因素。所以预估不准是经常的事情。当业务增长远超预期,容量再次告急时,我们就必须启动扩容

4.2.1 扩容的容量规划

扩容的第一步,还是容量规划。因为已经有了分库分表的基础,这个规划就简单多了:翻倍。比如,当前是4个库,每个库8张表(4x8)。

如果瓶颈是单表容量,我们可以扩容为 4个库,每个库16张表(4x16)。

如果瓶颈是实例(库)的硬件资源,我们可以扩容为 8个库,每个库8张表(8x8)。

如果两者都是瓶颈,一步到位扩容到 8个库,每个库16张表(8x16)也是可以的。

这个决策逻辑,与我们前面说的分库还是分表场景的分析是完全一致的。顺带一提,面试官可能会问“那可以缩容吗?”。理论上是可以的,流程和扩容类似,也是数据迁移和校验。但在实际业务中,几乎没有公司会这么做。业务在发展,数据在增长,缩容一般情况下都没有做处理。

4.2.2 扩容的数据迁移

扩容的本质,就是数据迁移。而数据迁移最大的挑战,在于如何保证在迁移过程中,线上业务不受影响,且数据绝对一致、零丢失。数据迁移的步骤通常是:

新老库双写:应用层改造,所有写请求,同时写新库(按新规则)和老库(按老规则)。

存量数据迁移:跑脚本,将老库的历史数据,按照新的分片规则,批量导入新库。

数据校验:验证新库的数据和老库是否一致。

流量切换:将读请求和写请求,逐步从老库切换到新库。

其中,第3步数据校验是最难的。你怎么能100%确保新库的数据是对的?这也是实际工作中和面试场景中最难处理的问题

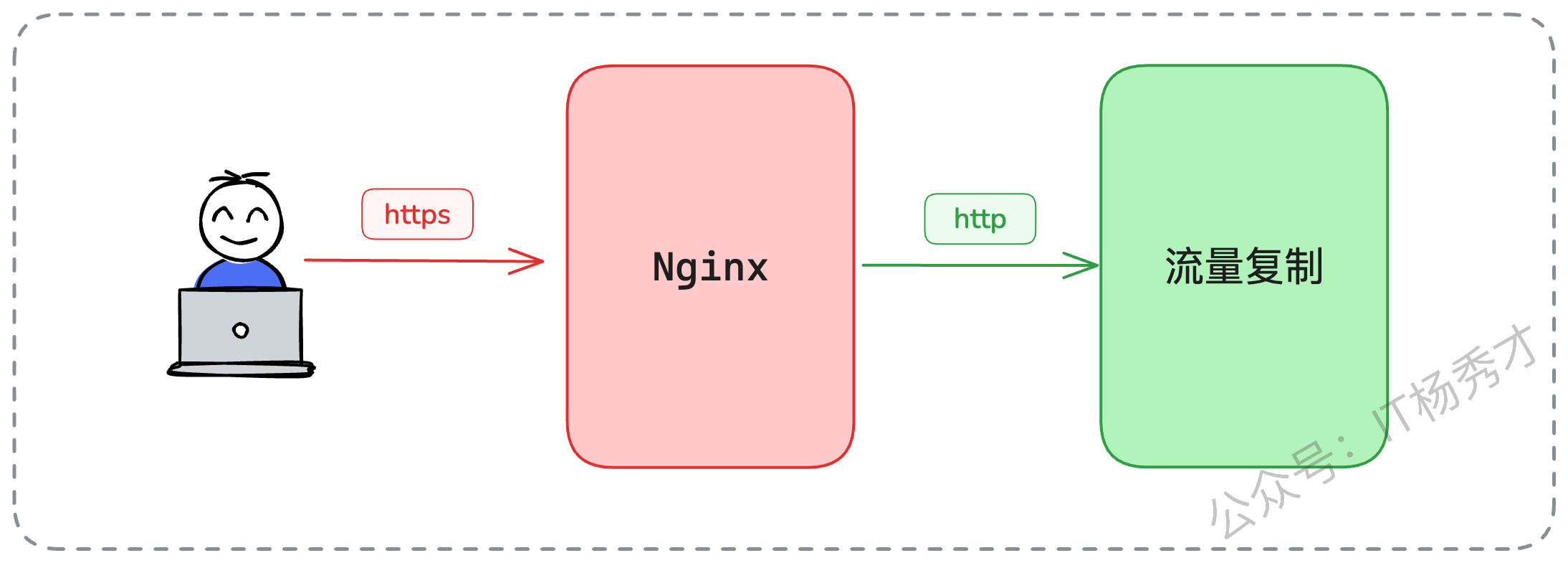

4.3 亮点方案:流量复制

这是一个非常高级,但效果也最好的校验方案。在面试中,如果你能主动提出这个方案(哪怕只是说我们曾经设计过),也会非常加分。它的原理是:在双写阶段,我们不仅双写,还对线上的读请求进行复制。

一个真实的读请求

R_Read访问老库,得到了响应Response_Old。与此同时,系统自动复制这个请求

R_Read,并将其异步地重放(Replay)到新库,得到响应Response_New。一个独立的校验程序,去对比

Response_Old和Response_New。如果二者不一致,就发出告警。

这个方案,能真正从业务逻辑层面去校验新老库的数据一致性。常用的工具有 tcpcopy 或 goreplay。

当然,这个方案也有很多坑,你能否把坑也说出来,更是你深度思考的体现。

4.3.1 亮点一:HTTPS 加密流量处理

线上的流量都是HTTPS加密的,你怎么复制?

答案是:我们不在最外层的Nginx上复制。我们可以在网关(Gateway) 层面去做。当流量到达网关时,HTTPS已经被卸载(Terminated)成了HTTP明文,此时我们就可以对HTTP请求进行复制和录制了。

我们可以在 Nginx 之后接入流量复制组件。用户和 Nginx 之间是HTTPS通信,但是 Nginx 和后面的服务器(包括流量复制组件)之间是HTTP通信,这样就可以避开HTTPS的问题。

4.3.2 亮点二:并发请求处理

这又是一个有挑战的点,同时也是面试官最喜欢深挖的地方。

假设一个场景:

时刻T1(原始请求):一个读请求

R1访问老库,查询“用户ID=505”的数据,得到name="张三"。时刻T2(流量复制):系统复制了

R1,准备稍后重放。时刻T3(并发写入):此时,一个写请求

W1进来,将“用户ID=505”的name更新成了name="张三丰"。时刻T4(数据同步):双写机制将

name="张三丰"这个状态成功写入了新库。时刻T5(请求重放):被复制的

R1开始重放,它访问新库,查询“用户ID=505”的数据。由于T4的存在,它得到的结果是name="张三丰"。时刻T6(对比):校验程序对比

Response_Old(name="张三")和Response_New(name="张三丰")。发现数据不一致,发出告警!

然而,数据真的不一致吗?其实数据是一致的。这只是因为读(重放)和写(并发)的时序问题,导致的一个假阳性误报。这种问题虽然无法100%避免,但我们通常可以接受。因为我们的业务往往是读多写少的,这种极端并发的概率很低。而且我们也不需要100%复制所有流量,哪怕只复制5%的流量进行抽样校验,也足以给我们极大的信心。

5. 小结

无论是为什么要分库分表、具体该怎么分,还是未来如何扩容,这些东西都不是靠拍脑袋决定的,而是建立在对业务、数据与增长规律充分理解之上的系统性决策。只有在前期做好容量评估、规划边界,并为未来预留可演进的空间,分库分表才不会成为一次性的救火手段,而是伴随业务长期增长的基础设施。真正的架构能力,正是在这种面向未来的不确定性中,仍能保持系统的韧性与秩序。