已经有锁了,Mysql为什么还要引入MVCC?

今天我们来聊一个MySQL面试中的高频考点,也是每一位后端开发者都应该深度掌握的核心知识——MVCC协议。

MVCC,全称是多版本并发控制(Multi-Version Concurrency Control),它是MySQL InnoDB存储引擎用以实现高效并发访问的基石。在面试中,这几乎是一个无法绕开的话题,它如同一扇门,推开它,就能通向对事务、隔离级别、锁机制等一系列更深层次知识的探讨。因此,彻底搞懂MVCC,能让你在面试中游刃有余,从容地展现自己的技术深度。

在接下来的内容里,我将带你从MVCC的底层原理出发,不仅让你理解它“是什么”,更让你明白它“为什么”如此设计,以及如何在面试中将这些知识转化为你的优势。

在正式开始之前,我们先来思考一个最根本的问题:在已经有锁机制的情况下,InnoDB为什么还需要费尽心机地引入MVCC呢?

1. MVCC有什么用

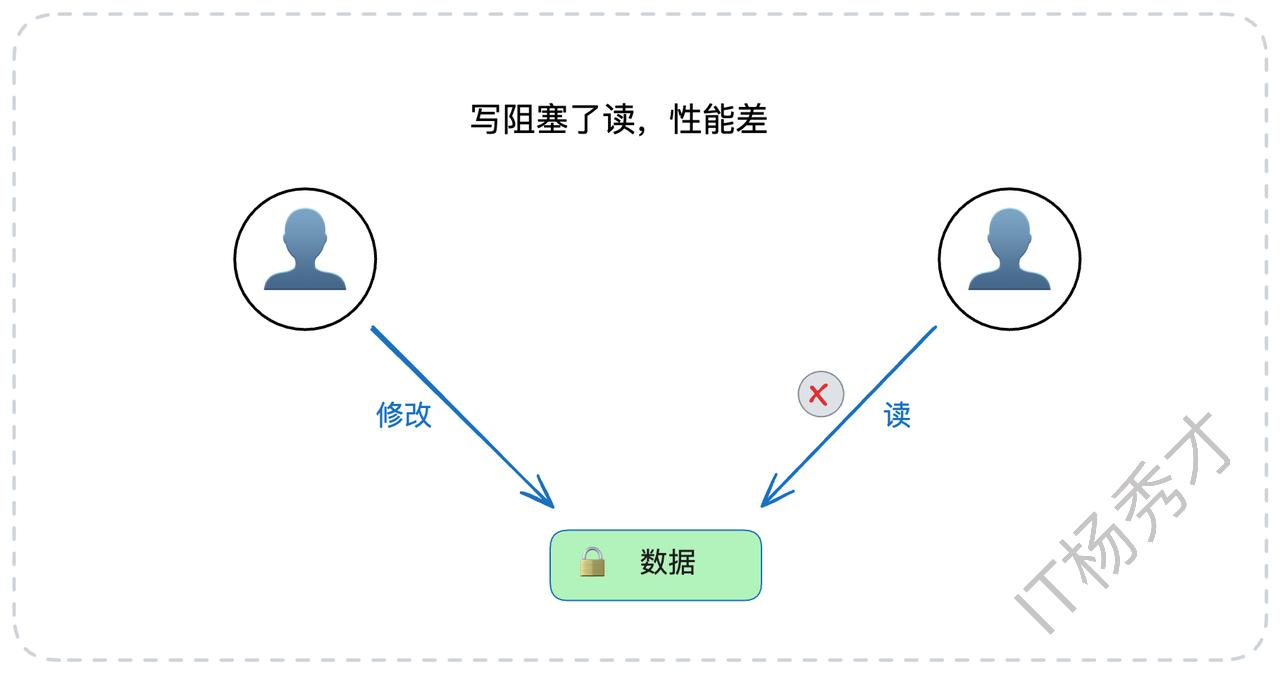

你可能已经对数据库的锁机制有所了解,知道它是保障数据一致性、进行并发控制的基础工具。那么,既然已经有了锁,为什么InnoDB还要多此一举引入MVCC呢?直接用读写锁把所有并发访问都管起来,不是更简单直接吗?

答案是:单纯依赖锁,性能实在太糟糕了。

在一个纯粹的锁模型中,为了保证绝对的数据一致性,操作之间的互斥是不可避免的。写操作会阻塞其他写操作,这理所当然。但更致命的是,写操作同样会阻塞读操作。即使用了所谓的“读写锁”(允许多个读操作并发,但读写、写写互斥),读与写之间的冲突依然存在。

数据库系统与常规的应用程序有一个显著的区别:它承载着高频的读写请求,尤其是读取操作,其性能表现至关重要。想象一下这个业务场景:一个核心业务线程正在执行UPDATE操作修改某一行关键数据,哪怕这个操作只需要几十毫秒,但在这期间,所有希望读取这行数据的SELECT请求都被迫挂起等待。在高并发系统中,这种阻塞会迅速累积,导致系统吞吐量急剧下降,用户响应时间大幅延长。这样的性能表现,在真实的线上环境中是绝对无法接受的。

显然,为了挣脱这种性能枷锁,数据库必须寻求一种更优的解决方案,实现一种“读写并发”的理想状态:当我在修改数据时,你依然可以无阻塞地读取数据。 这就是MVCC诞生的核心驱动力。它通过一种巧妙的方式,让读和写在大多数时候可以各行其道,互不干扰。

理解了MVCC存在的价值后,我们才能更好地去探究它的实现细节。而要理解MVCC,就必须先掌握一个与之紧密相连的前置概念——事务的隔离级别。

2. 事务的隔离级别

数据库的隔离级别,本质上是定义的一套“游戏规则”,它用于规范在并发环境下,一个事务的修改对其他事务的可见性程度。换句话说,它界定了事务之间“互相了解”的边界。ANSI/ISO SQL标准定义了四种隔离级别:

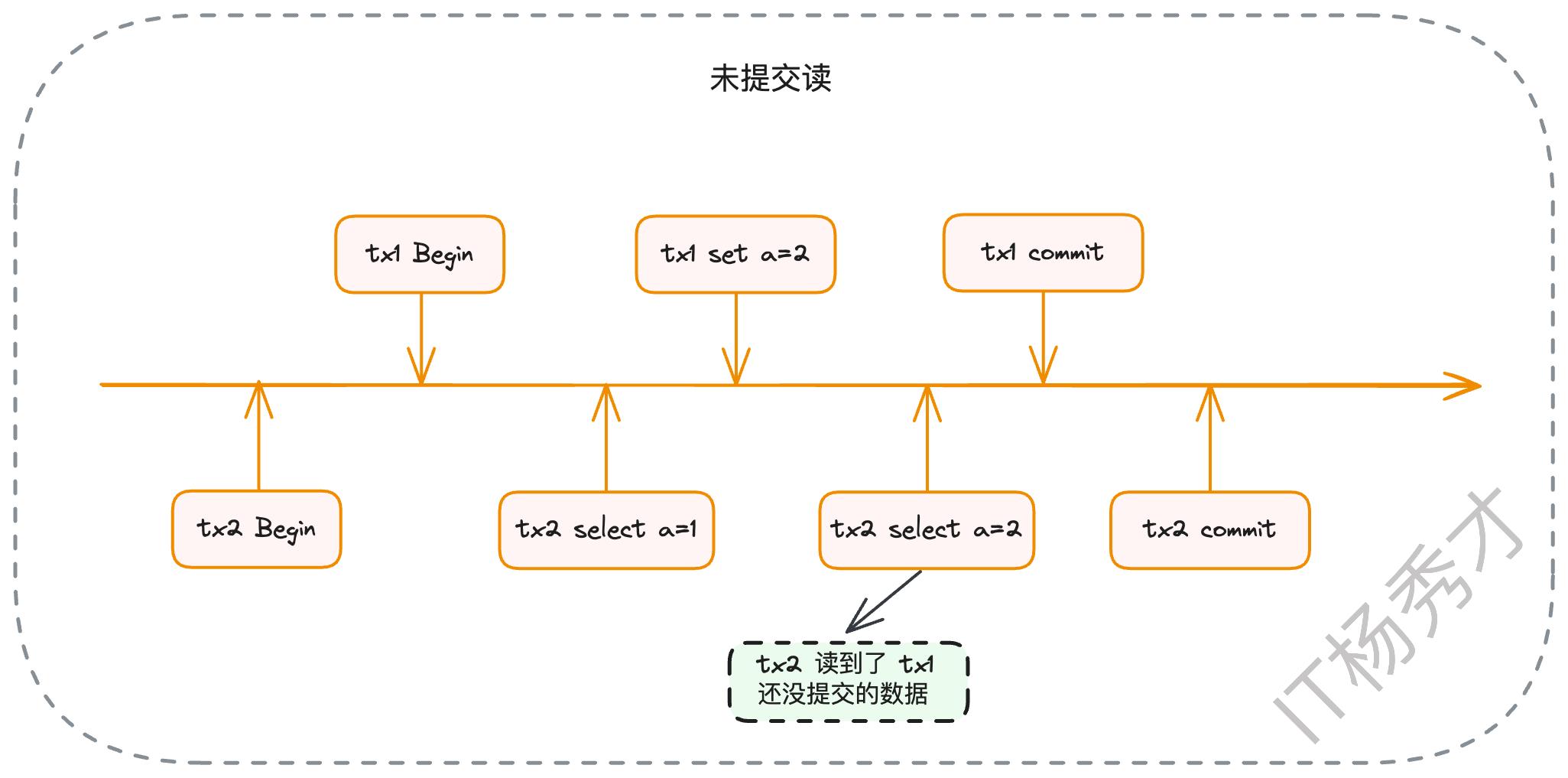

- 读未提交(Read Uncommitted)

这是最低的隔离级别。在此级别下,一个事务可以看到另一个事务尚未提交的修改,因此风险极高,可能会导致“脏读”。

- 读已提交(Read Committed, RC)

这是大多数主流数据库(如Oracle、PostgreSQL)默认的隔离级别。一个事务只能看到其他事务已经提交的修改。这确保了你读到的数据至少是“真实存在”过的。但问题在于,在一个事务的执行过程中,如果其他事务提交了新的修改,本事务后续的查询是能够看到这些新变更的,从而导致“不可重复读”。

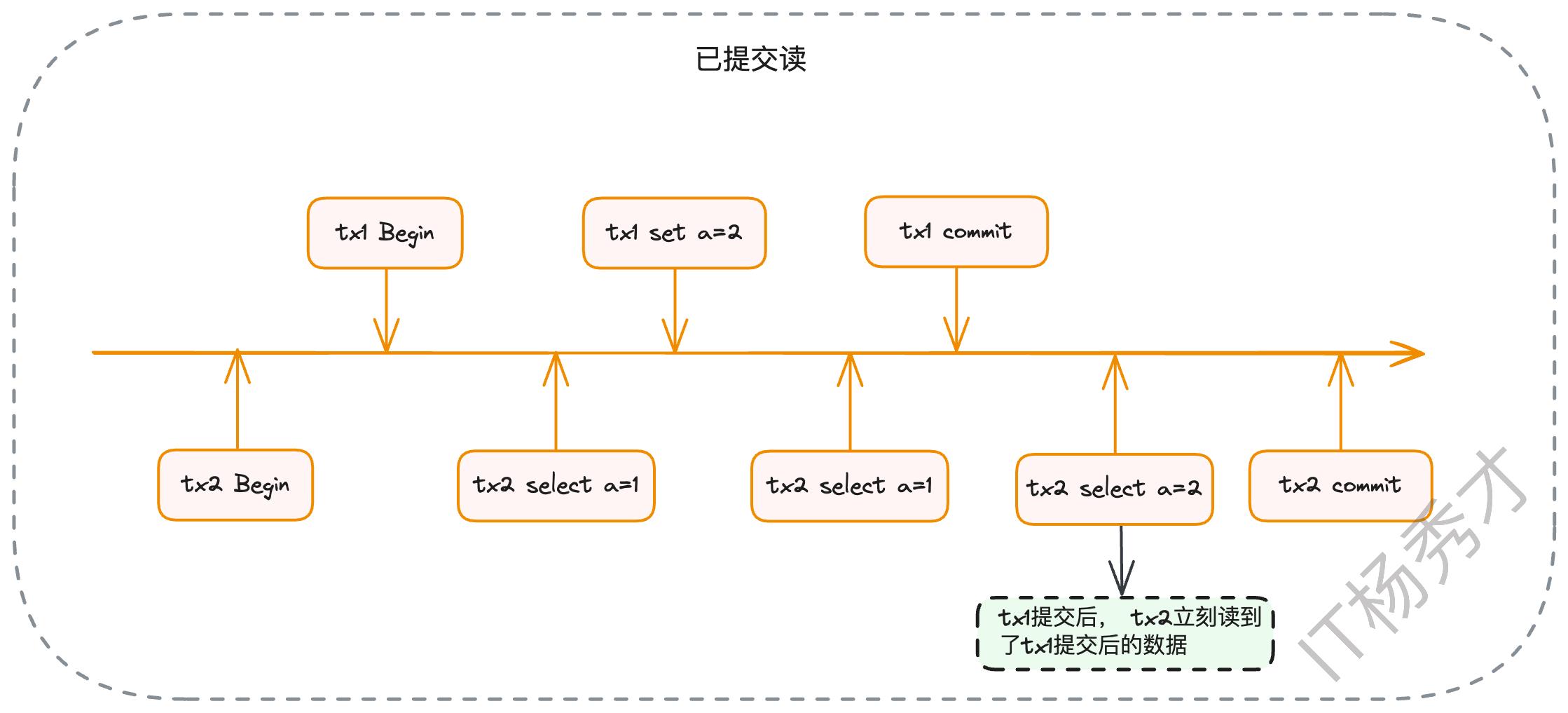

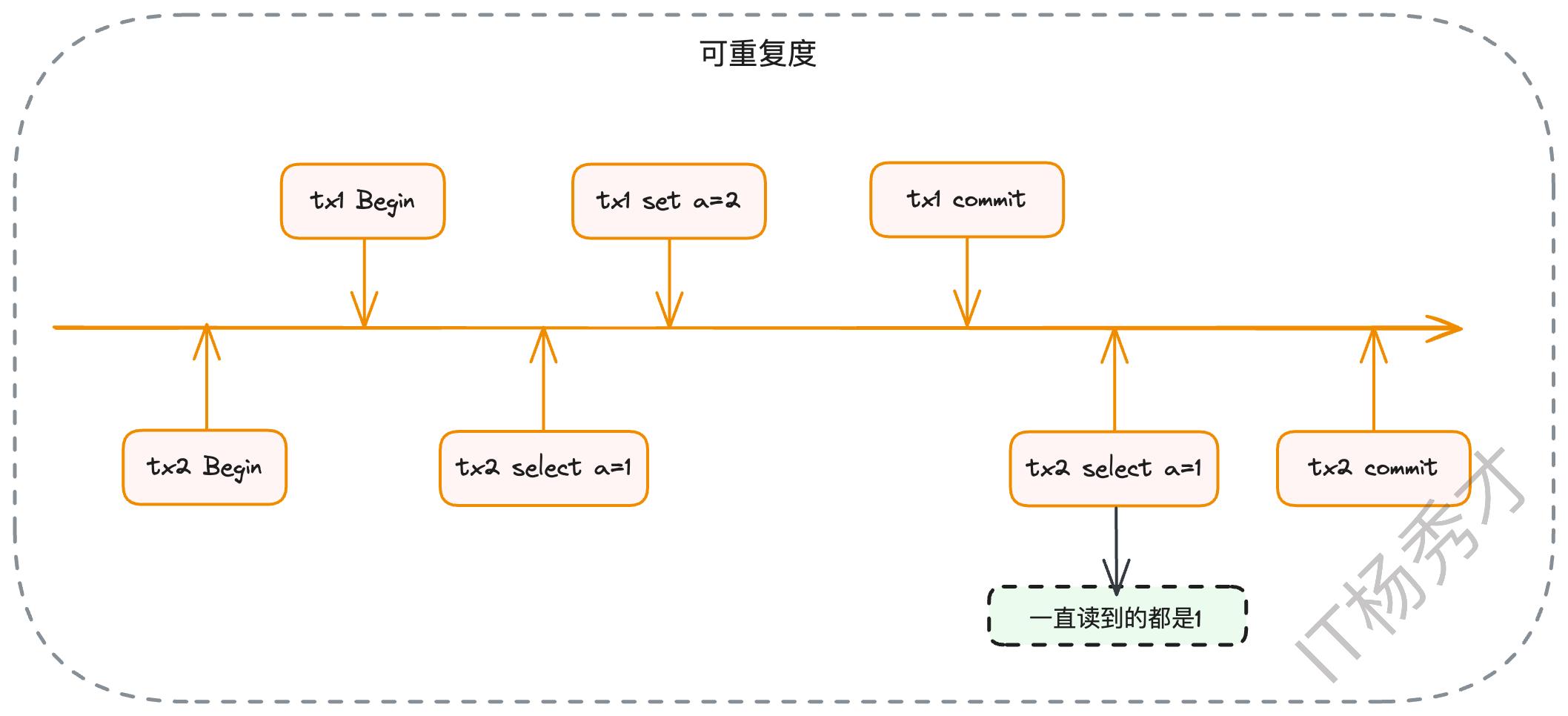

- 可重复读(Repeatable Read, RR)

这是MySQL InnoDB存储引擎的默认隔离级别。它保证了在一个事务内部,无论你对同一份数据读取多少次,得到的结果始终是一致的。这意味着,一旦事务开始,它就仿佛进入了一个“时间凝固”的快照中,即使在此期间有其他事务提交了修改,当前事务也“视而不见”。

- 串行化(Serializable)

这是最高的隔离级别。它通过对所有读写操作都加锁的方式,强制所有事务串行执行,一个接一个地排队处理。这能够完全避免所有的并发问题,但代价是并发性能急剧下降,几乎回到了单线程时代。

从上到下,隔离性越来越强,数据一致性保障越好,但并发性能也随之下降。因此,选择合适的隔离级别,是在业务需求和系统性能之间进行权衡的艺术。

与隔离级别相伴而生的,是三个经典的并发读问题:

脏读(Dirty Read):指读到了其他事务还未提交的数据。这些数据因为随时可能被回滚而消失,所以被称为“脏”数据,是极不稳定的。

不可重复读(Non-Repeatable Read):指在同一个事务中,对同一行数据前后两次读取,得到的结果不一致。其关注点在于数据内容的变更。

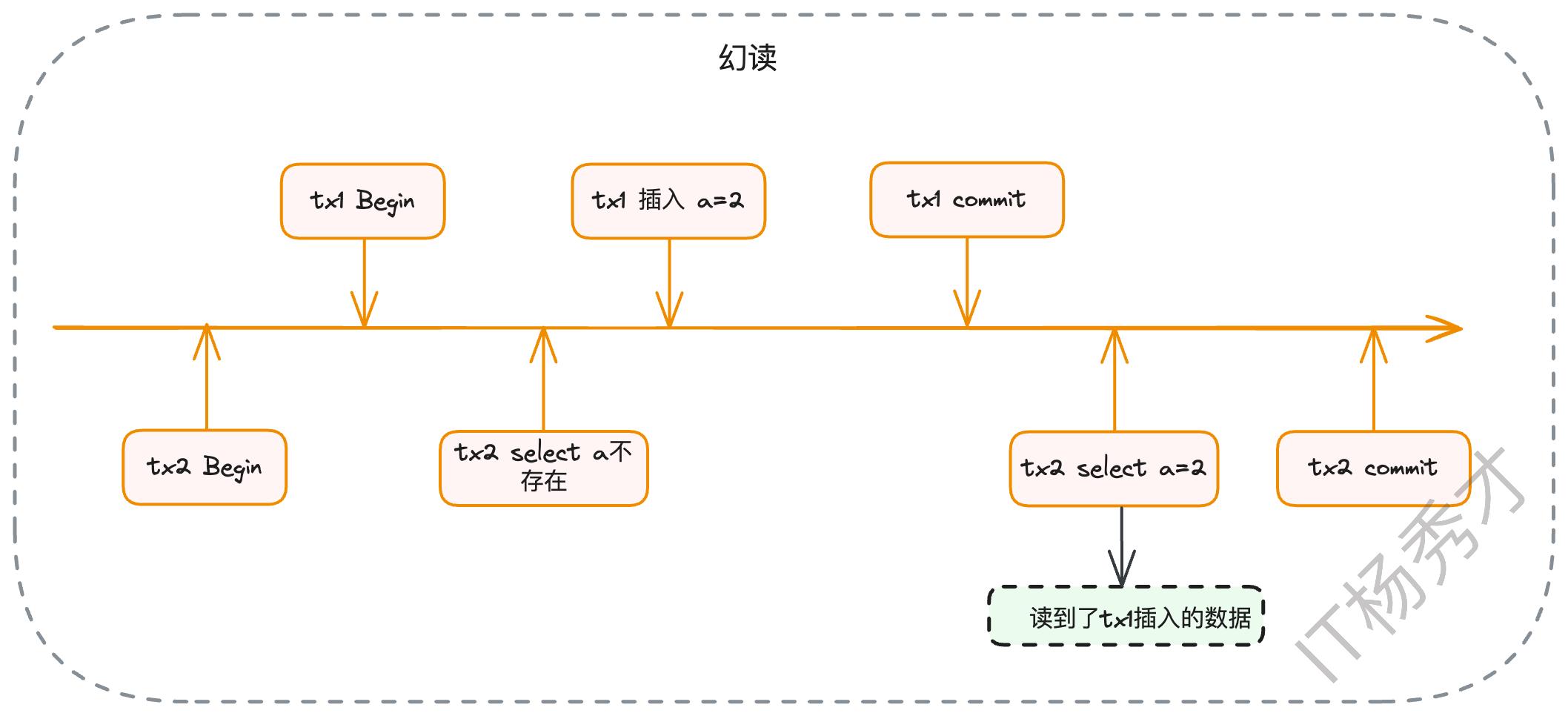

幻读(Phantom Read):指在一个事务的执行过程中,另一个事务插入了新的数据行并提交,导致第一个事务在后续的查询中,读到了之前不存在的“幻影”行。其关注点在于数据行数的增减。

我们可以用一个表格来清晰地展示隔离级别与这三种读问题的关系:

| 隔离级别 | 脏读 | 不可重复读 | 幻读 |

|---|---|---|---|

| 读未提交 | 可能 | 可能 | 可能 |

| 读已提交 | 不可能 | 可能 | 可能 |

| 可重复读 | 不可能 | 不可能 | 不可能(理论上可能) |

| 串行化 | 不可能 | 不可能 | 不可能 |

这里需要特别强调一点:根据SQL标准,可重复读隔离级别是无法完全避免幻读的。但是,MySQL的InnoDB引擎通过引入**临键锁(Next-Key Lock)**这一强大的锁定机制,在RR级别下巧妙地解决了幻读问题。在面试中提及这一点,并能解释其原理,无疑会是一个重要的加分项。

此外,还有两个概念需要精确区分:快照读(Snapshot Read)和当前读(Current Read)。简单理解,快照读(如普通的SELECT)读取的是MVCC机制提供的历史版本数据,它无须加锁,速度很快。而当前读(如SELECT ... FOR UPDATE、UPDATE、DELETE)读取的是数据库中最新的、已提交的版本,并且会对读取的记录加锁,以保证数据的一致性。在MySQL的可重复读隔离级别下,普通的SELECT语句执行的就是快照读。

3. 版本链

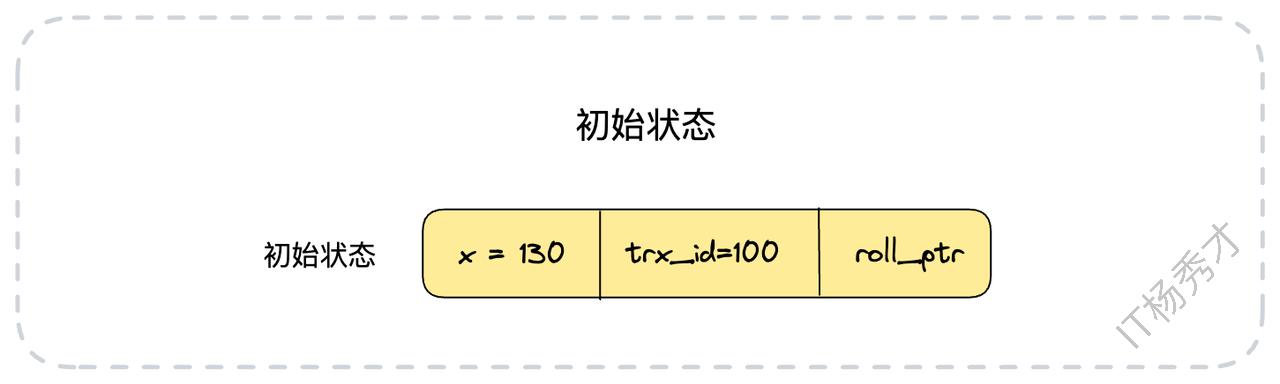

为了实现MVCC,InnoDB为表中的每一行数据都额外增加了两个隐藏的系统字段:trx_id和roll_ptr。

trx_id(Transaction ID):事务ID。MVCC中的“V”(Version)指的就是由不同事务ID创造的数据版本。每当一个事务开始时,它会获得一个唯一的、单调递增的事务ID。当这个事务修改某行数据时,该行的trx_id就会被更新为当前事务的ID。roll_ptr(Rollback Pointer):回滚指针。它是一个指向undo log中上一版本记录的指针。InnoDB正是通过这个指针,将一行数据的多个历史版本像链表一样串联起来,形成一个“版本链”。

实际上,InnoDB还有一个隐藏的row_id列,在没有显式定义主键时,它会作为内部主键。但它与MVCC的并发控制逻辑关系不大,我们在此不做过多关注。

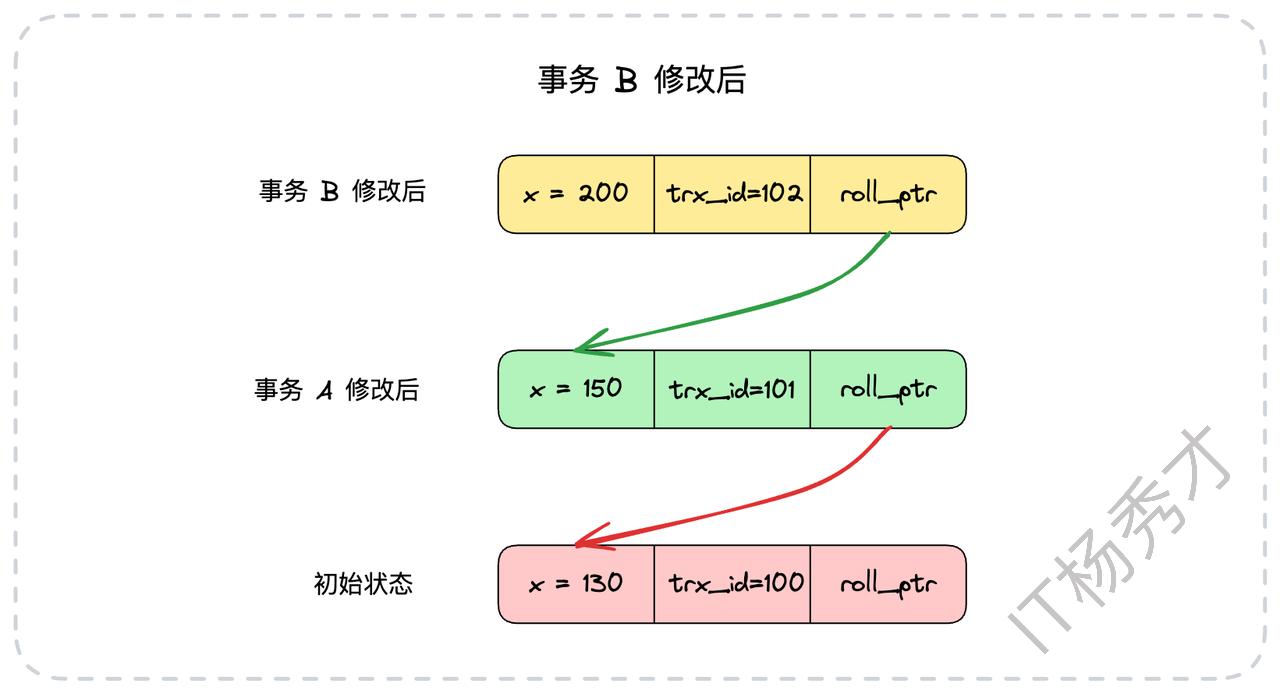

下面,我们通过一个具体的例子来直观地理解版本链是如何构建的。

假设我们向表中插入一条新数据{id: 1, x: 130},执行该操作的事务ID为100。此时,这行数据的最新版本状态如下:

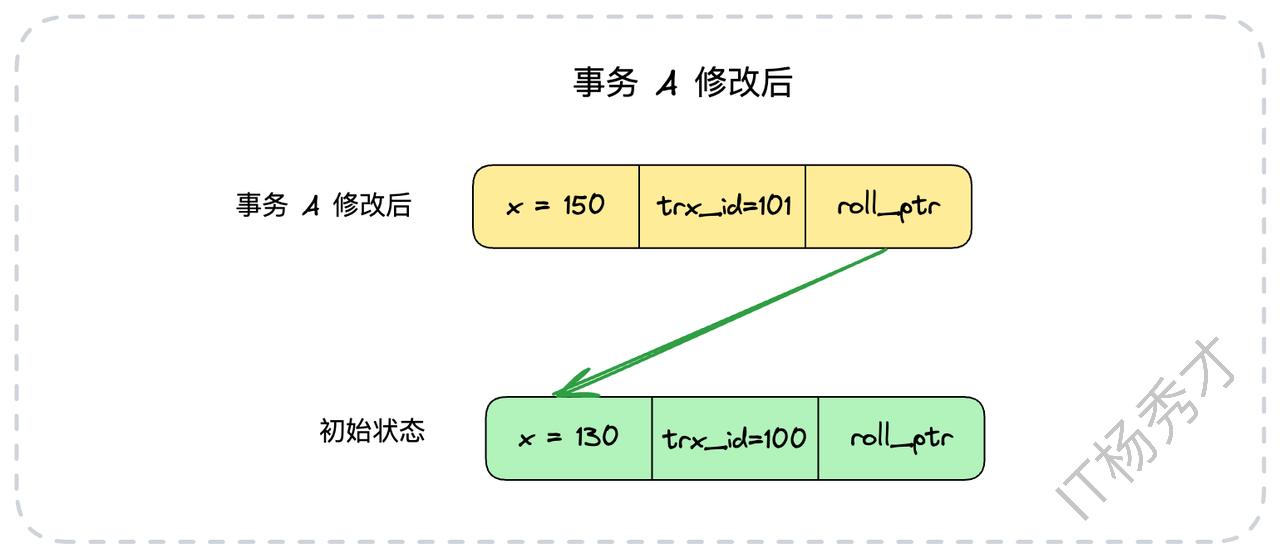

现在,一个新的事务A(ID为101)启动,并将x的值修改为150。这时,数据库并不会直接覆盖原始数据,而是会执行以下操作:

将原始行数据

{id: 1, x: 130, trx_id: 100}完整地拷贝到undo log中。在原始数据行上进行修改,将

x更新为150,并将trx_id更新为当前事务的ID,即101。将这行新数据的

roll_ptr指向刚刚在undo log中创建的旧版本记录。

修改后,数据行的最新状态变为:

接着,又来了一个事务B(ID为102),它将x的值从150修改为200。同样地,数据库会重复上述过程,将trx_id为101的版本拷贝到undo log,然后更新数据行的最新版本,并将roll_ptr指向trx_id为101的版本。

这样一来,通过roll_ptr,一行数据的多个历史版本就被从新到旧地串联成了一条链表。这条链就是大名鼎鼎的版本链。

现在问题来了:如果一个新的事务C想要读取x的值,它面对的是一条长长的版本链,它应该读取哪个版本的数据呢?这就引出了MVCC的另一个核心裁决机制:Read View。

3.1 Read View(读视图)

你可以将Read View(读视图)理解为一套在特定时刻生成的“可见性规则快照”。当一个事务需要进行快照读时,数据库会依据这个Read View来扫描版本链,判断哪个版本是对当前事务可见的。

Read View主要在“读已提交(RC)”和“可重复读(RR)”这两个隔离级别下工作。它们的核心区别,就在于生成Read View的时机。

读已提交(RC):事务中每一次

SELECT查询开始时,都会重新生成一个新的Read View。可重复读(RR):仅在事务第一次

SELECT查询时,生成一个Read View,并在此后的整个事务期间都复用这个Read View。

这个区别可以用一个形象的比喻来描述:RC隔离级别像一个每次约会都换新对象的“花心大少”,他眼中的世界总是在变化;而RR隔离级别则像一个从始至终只认初恋的“痴情种子”,无论外界如何变迁,他眼中的恋人永远是最初的模样。

3.2 Read View与读已提交(RC)

在RC隔离级别下,每次查询都会生成新的Read View,这意味着在事务执行过程中,可见性判断的基准是动态变化的。

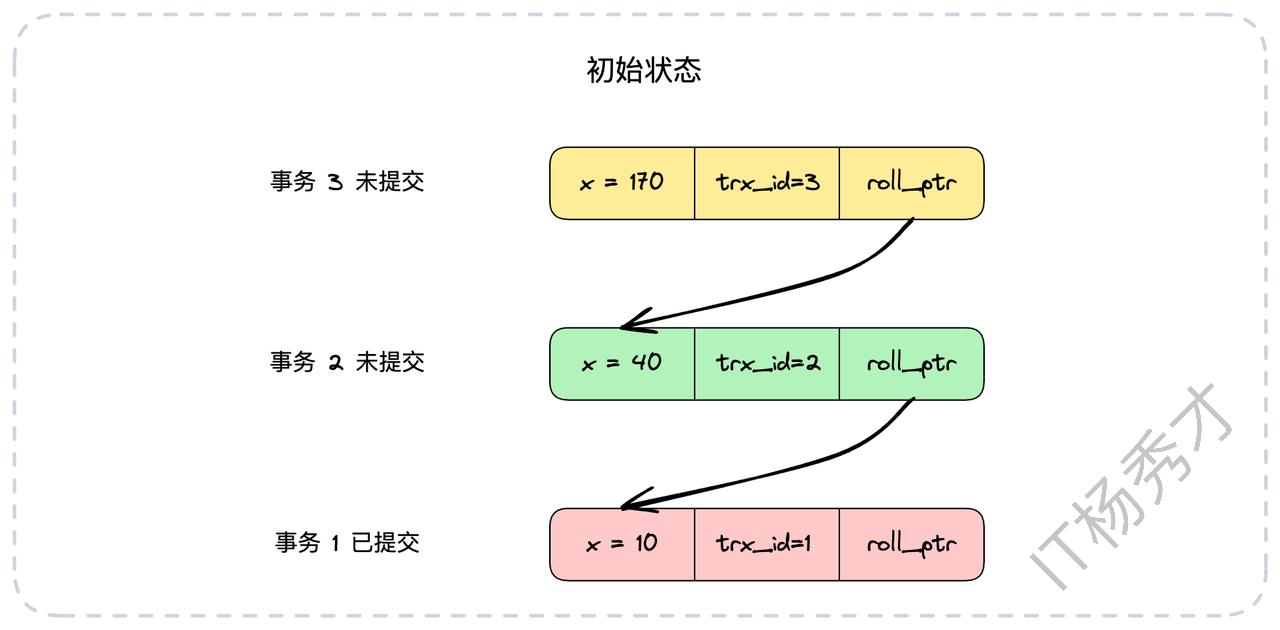

我们来看一个例子。假设当前数据库中有三个事务修改过的历史版本,状态如下:

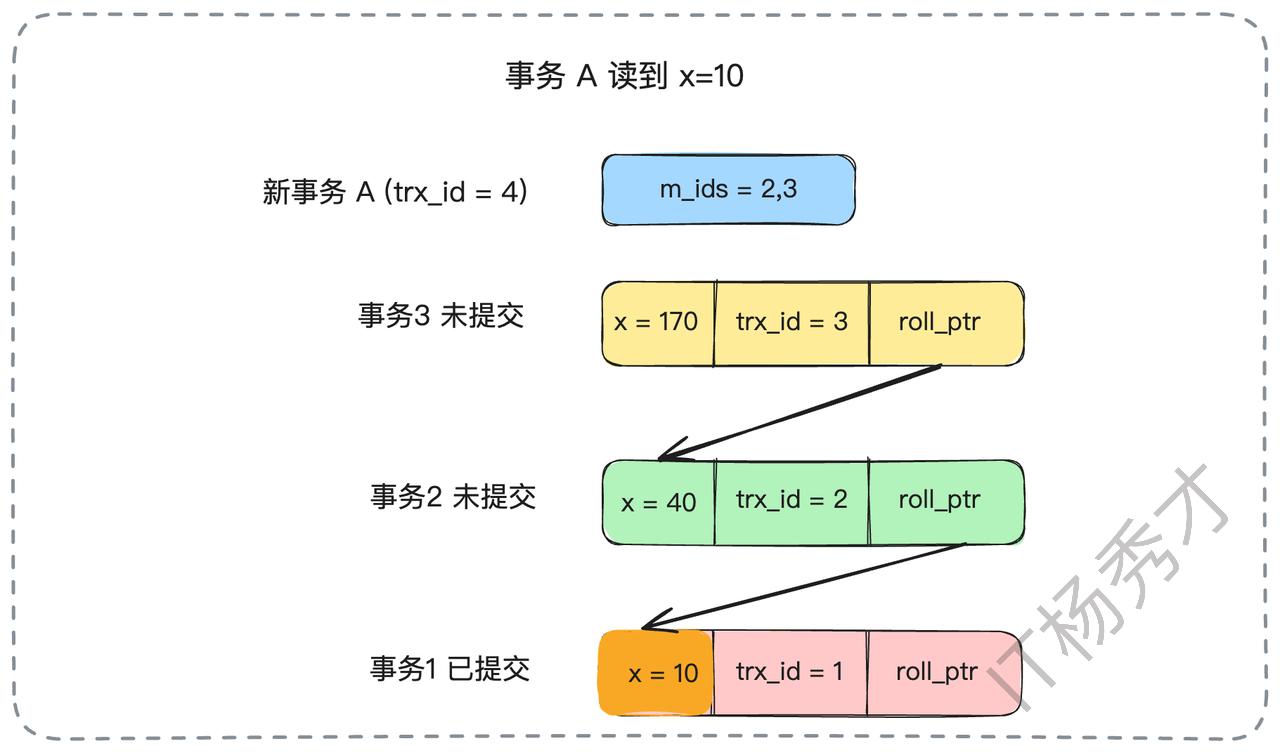

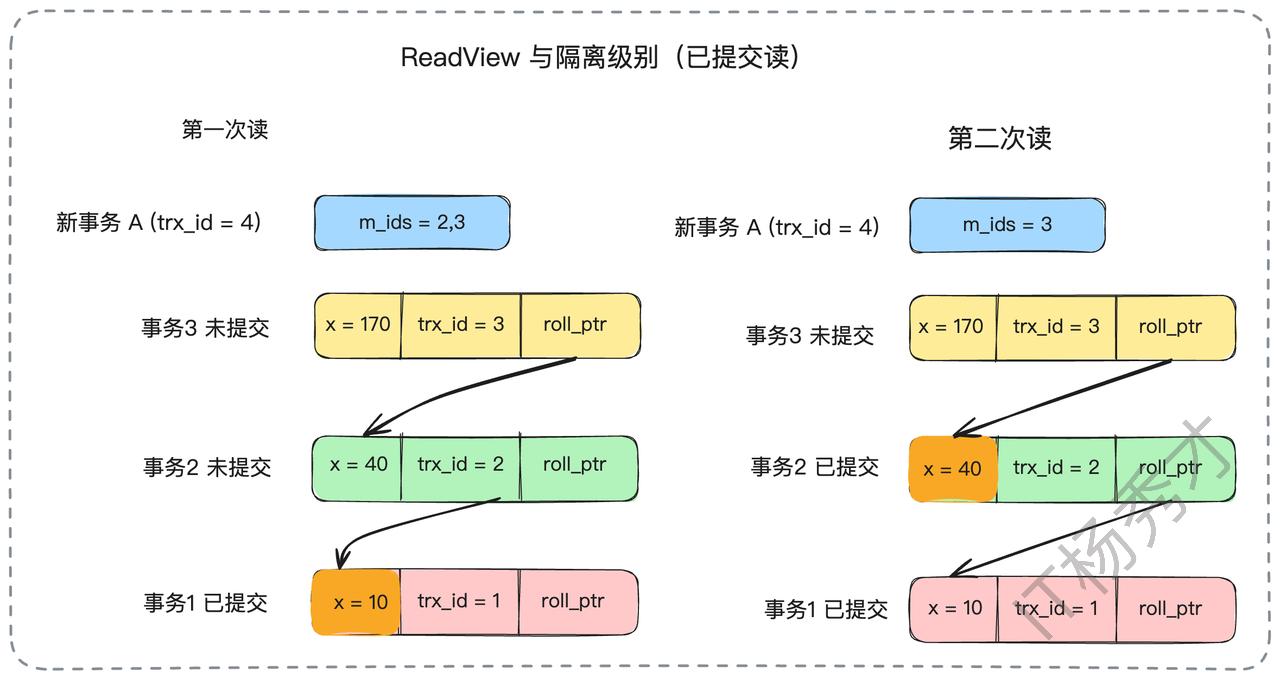

现在,一个新的事务A(trx_id为4)启动了。当它第一次查询x的值时,MySQL会创建一个Read View。此时,活跃(未提交)的事务ID集合是m_ids = {2, 3}。事务A会沿着版本链从最新版本开始查找,它会跳过trx_id为3和2的版本(因为它们的事务ID在活跃事务列表m_ids中,意味着它们是“未提交”或“并发”的事务),最终找到trx_id为1的版本。这个版本已经提交,所以事务A读到的x的值是10。

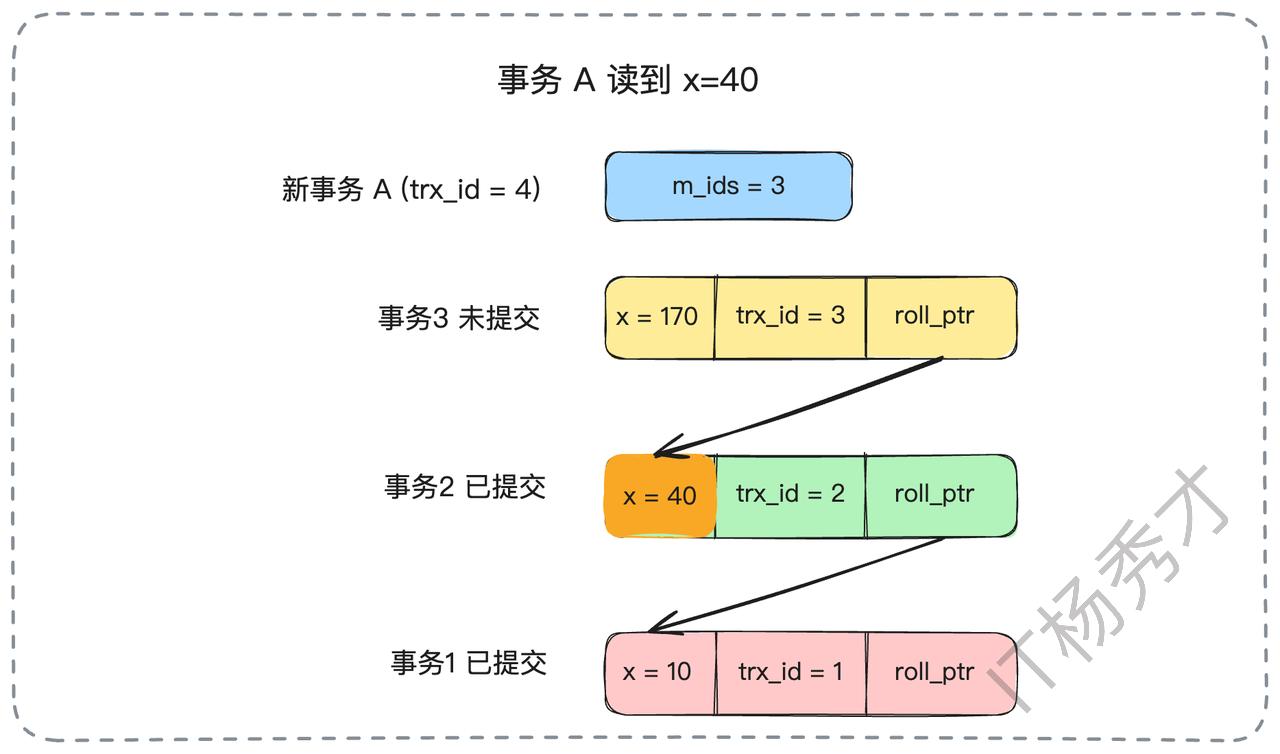

紧接着,事务2提交了。然后事务A在同一个事务内再次查询x。由于是RC隔离级别,MySQL会重新生成一个Read View。此时,活跃事务列表变成了m_ids = {3}。事务A再次沿着版本链查找,它会跳过trx_id为3的版本,但当它检查到trx_id为2的版本时,发现2已经不在新的活跃列表m_ids中了(意味着事务2已提交),于是它读取了这个版本的数据。因此,事务A这次读到的x的值是40。这就是“不可重复读”的由来。

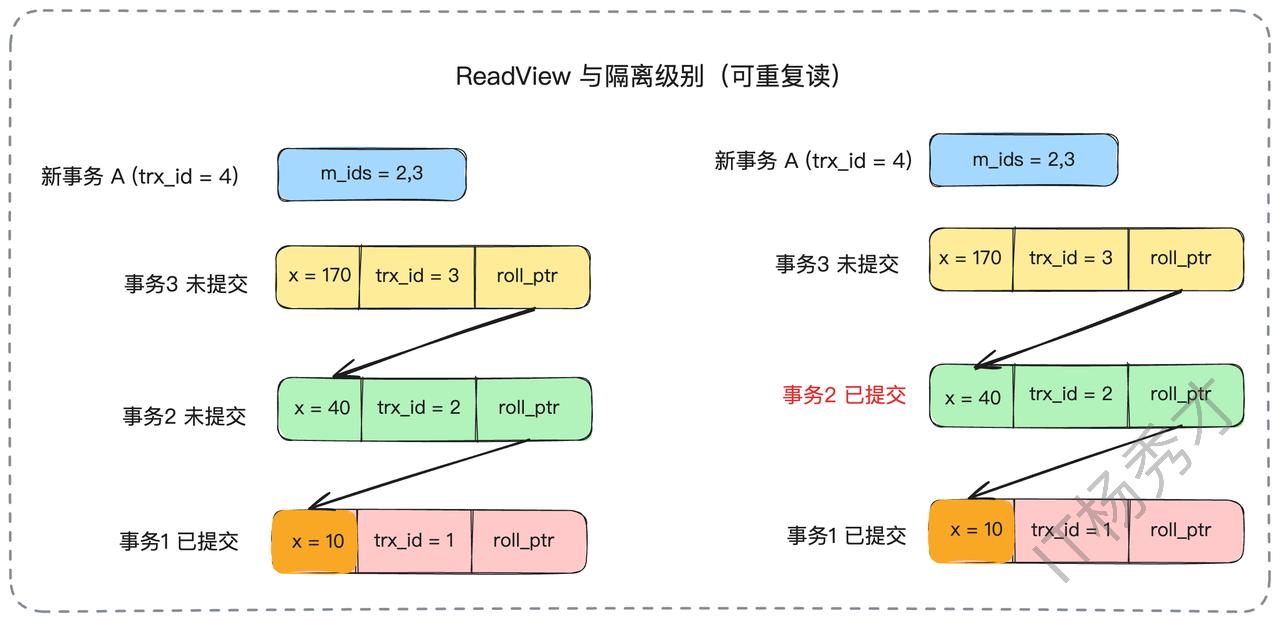

3.3 Read View与可重复读(RR)

在RR隔离级别下,Read View在事务第一次查询时创建,并在整个事务期间保持不变。

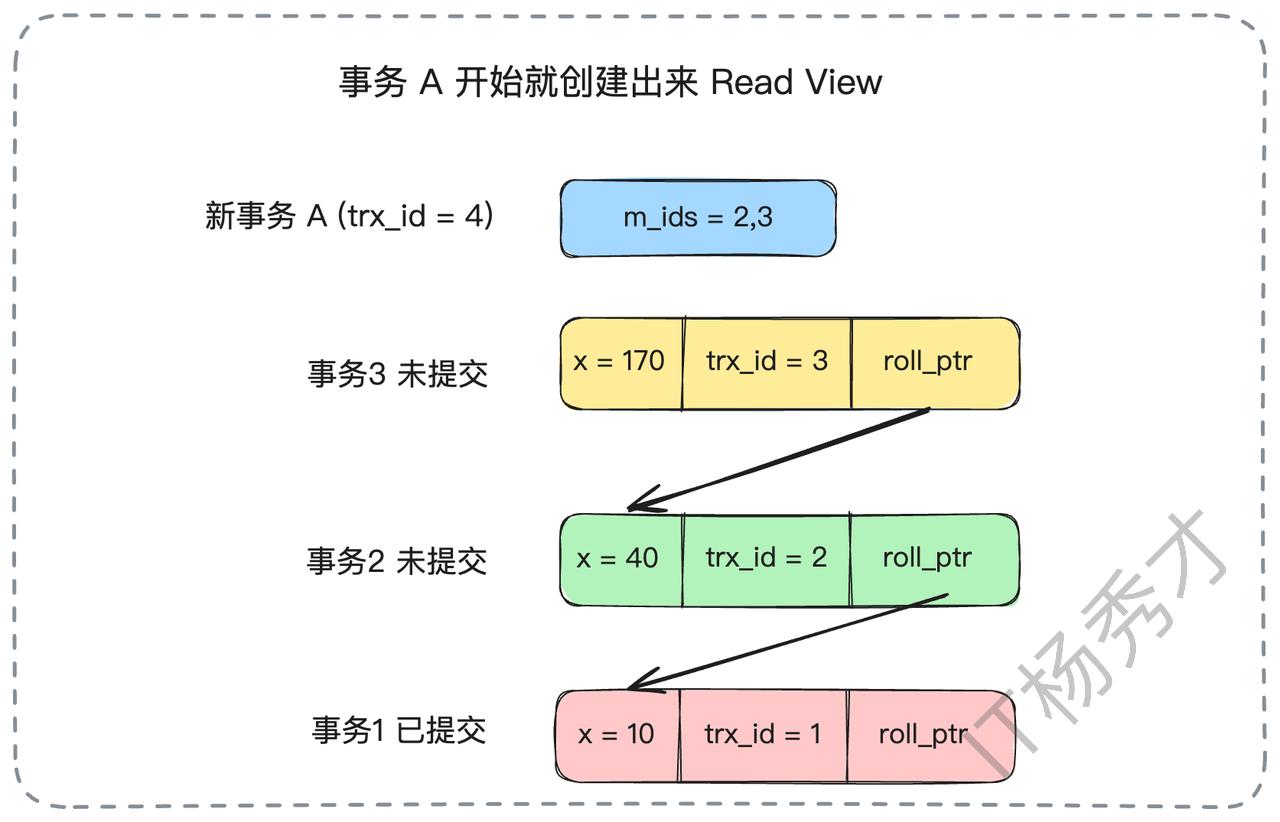

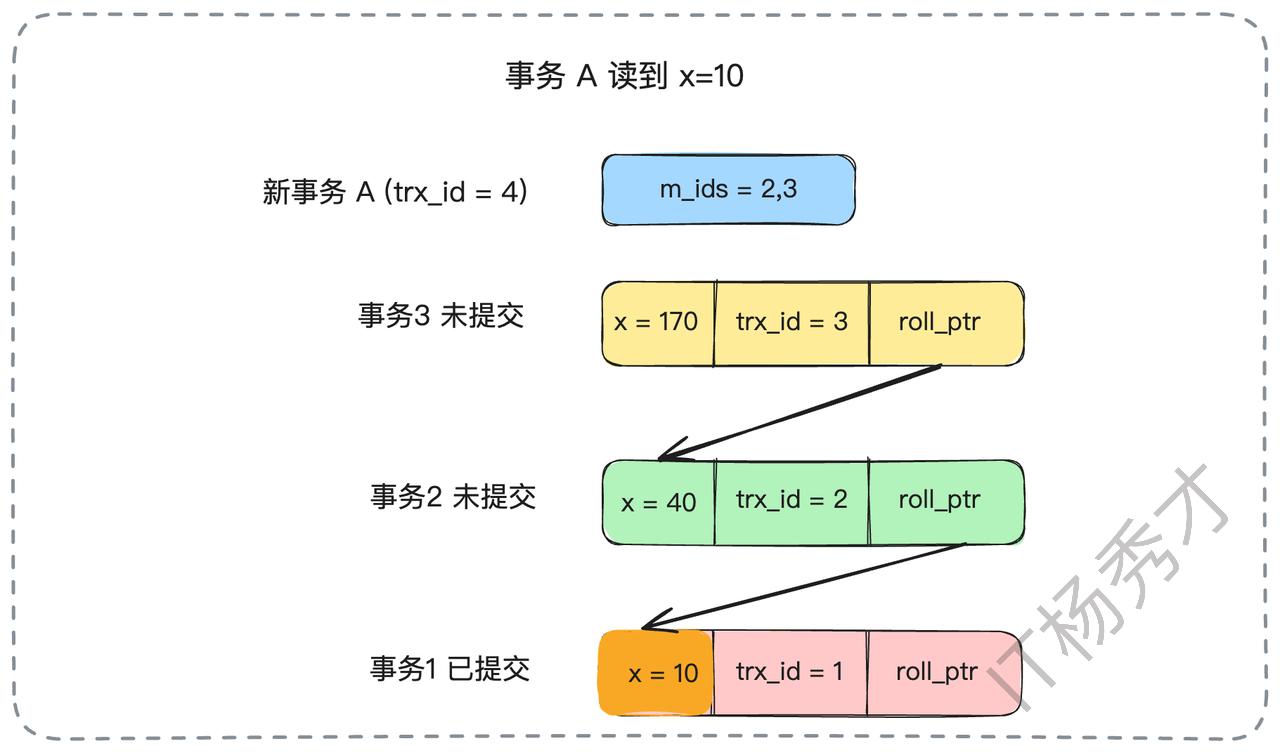

我们用同样的例子来说明。当事务A(ID为4)第一次查询时,创建了一个Read View,其活跃事务列表为m_ids = {2, 3}。

此时,事务A查询x的值,与RC级别下的第一次查询一样,它会忽略trx_id为2和3的未提交版本,最终读到trx_id为1的版本,结果为x=10。

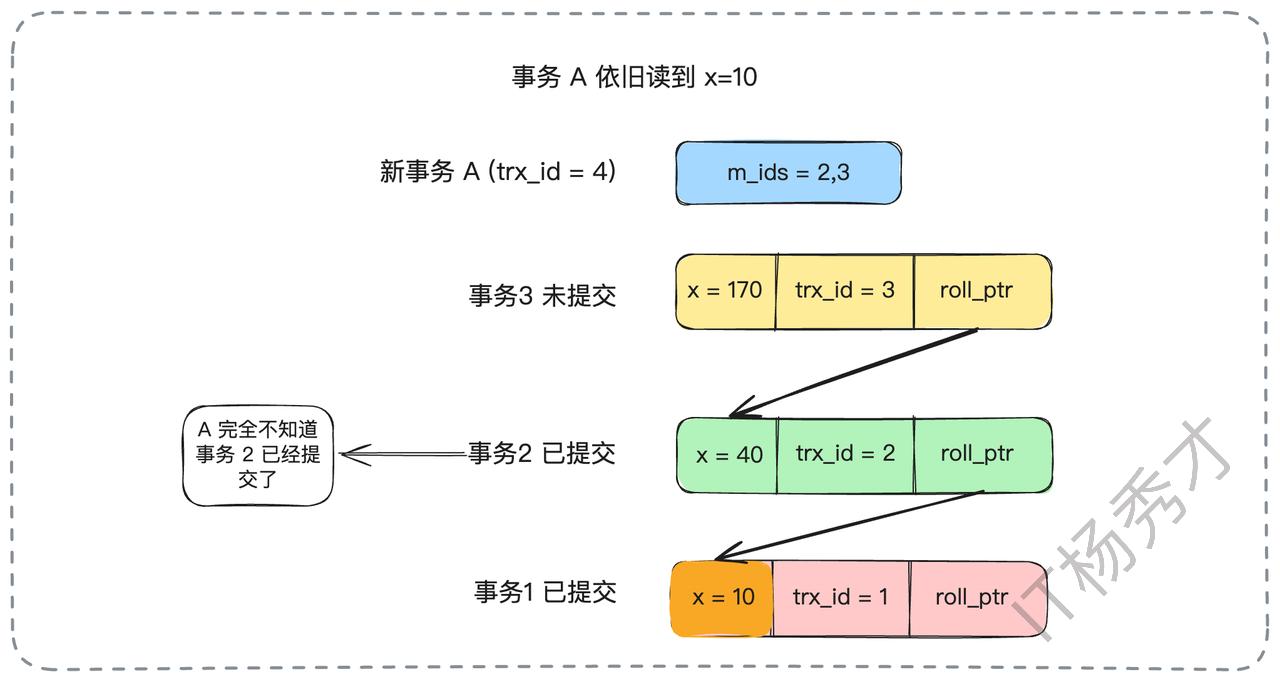

接下来,即使事务2提交了,当事务A再次查询x的值时,它使用的仍然是事务开始时创建的那个旧的Read View。在这个旧的Read View中,m_ids依然是{2, 3}。所以,对于事务A来说,事务2看起来仍然是“未提交”的(因为事务2的ID存在于它持有的那个旧的Read View的m_ids列表中)。因此,它会再次忽略trx_id为2的版本,最终读到的结果仍然是x=10。

这就是“可重复读”的实现原理。无论其他事务如何提交,当前事务的“视界”在事务开始的那一刻就已经被固定下来了。

3.4 Read View小结

为了让你更清晰地理解,我将上述过程总结为两张图。

读已提交(RC)下的Read View变化:

可重复读(RR)下的Read View固定:

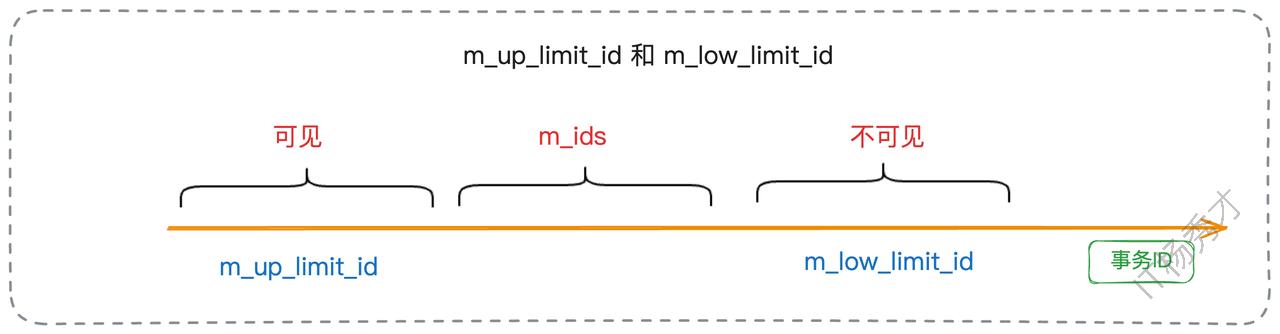

实际上,一个完整的Read View除了m_ids(活跃事务ID列表)外,还包含其他几个关键字段,共同构成了可见性判断的完整逻辑:

m_up_limit_id:m_ids列表中的最小事务ID。任何trx_id小于此值的版本,都表示是“已提交”的,因此可见。m_low_limit_id:当前系统中下一个将被分配的事务ID。任何trx_id大于等于此值的版本,都表示是“未来”的事务,因此不可见。m_creator_trx_id:创建该Read View的事务自身的ID。自身的修改总是可见的。

可见性判断的完整规则可以概括为:

对于一个版本链上的数据行,其trx_id会与Read View的这几个字段进行比较,以确定其是否可见。不过,在面试中,你只需要记住核心逻辑——m_ids和Read View的创建时机——就足以理解MVCC的精髓了。

4. 面试实战指南

掌握了前面的基础知识,我们来看看在面试中如何将这些知识转化为你的优势。

首先,你必须清楚自己公司生产环境数据库的隔离级别。如果不是默认的RR,那你一定要搞清楚为什么要做这样的调整,这本身就是一个很好的实践案例。

面试官可能会现场构造一个并发场景来考察你。我的建议是,对这类问题提前做好心理准备。如果一时反应不过来,不要慌张,可以礼貌地请面试官慢速复述一遍问题,甚至可以主动请求使用纸笔,将版本链和Read View的演变过程画出来再分析,这不仅能帮助你理清思路,还能向面试官展示你扎实、严谨的分析能力。

4.1 基本思路

当面试官从锁的问题过渡到MVCC,问“为什么有了锁还需要MVCC”时,你的回答要突出关键词:避免读写阻塞,实现读写并发。

“单纯使用锁机制,并发性能会很差。即使是读写锁,读和写操作之间仍然是互斥的。数据库作为高性能中间件,如果一个写操作就导致所有读操作被阻塞,这种性能损失是无法接受的。因此,InnoDB引擎引入了MVCC,其核心目的就是通过空间换时间的方式,实现读写操作的并发执行,极大地提升了数据库的并发处理能力。”

更多时候,面试官会直接提问MVCC本身。这时,你可以按照“定义 -> 实现机制 -> 关联隔离级别”的逻辑顺序,简明扼要地回答:

“MVCC是MySQL InnoDB引擎用于实现高并发访问的一种协议。它的核心实现主要依赖于两大组件:版本链(Version Chain)和读视图(Read View)。

首先,在InnoDB中,每一行数据都有两个隐藏列:

trx_id(最后修改该行的事务ID)和roll_ptr(回滚指针)。通过回滚指针,InnoDB将一行数据的多个历史版本在undo log中串联起来,形成版本链。其次,当一个事务发起快照读时,MVCC会根据该事务的隔离级别(读已提交或可重复读)生成一个Read View。这个Read View定义了一套可见性规则,事务会用这个Read View去匹配版本链,从而找到对当前事务可见的那个特定版本的数据。”

这个回答非常简洁,但覆盖了所有关键点,并且为面试官的追问留下了引子。

4.2 亮点方案:推动隔离级别调整

这是一个可以充分展示你实践经验和思考深度的亮点。你可以描述你如何推动公司将数据库隔离级别从默认的RR调整为RC。

你需要说清楚两点:

为什么要把默认的RR降级为RC?

降级后,如果真的遇到需要RR特性的场景,该如何处理?

你可以这样组织你的回答:

“在我之前参与的一个项目中,我发现我们数据库普遍使用的是MySQL默认的‘可重复读’(RR)隔离级别。但经过深入的业务场景分析后,我发现绝大多数事务并不需要‘可重复读’的特性,比如一个事务内对同一数据的多次读取几乎不存在。

与此同时,使用RR级别却带来了一些实际问题。首先,RR级别由于临键锁的存在,比RC级别更容易在并发写入时引发间隙锁导致的死锁。我们线上也确实遇到过因此产生的棘手死锁问题。其次,从性能角度看,RC级别下,事务提交后会更快地释放锁,并且

undo log的保留链条通常更短,这都意味着RC级别能提供更好的并发性能。基于这些考虑——业务不需要、存在死锁风险、性能更优——我主导并推动了公司数据库隔离级别的调整,将新业务的默认级别从RR降级为RC,从而提升了系统的整体性能和稳定性。”

此时,面试官很可能会追问:“这个方案很好,但调整之后,如果某个特殊业务确实需要可重复读的特性,你怎么办?”

“这是一个非常好的问题,我们在推进时也充分考虑了这一点。我们的解决方案是分层处理:

首先,我们会优先尝试从业务逻辑层面进行改造。很多所谓的‘可重复读’需求,其实是可以通过优化代码来满足的。例如,如果一个业务流程中需要多次使用同一份数据,我们完全可以在第一次读取后将结果在应用层面缓存起来(比如放在一个变量里),供后续流程使用,这样就自然避免了对数据库的多次查询。

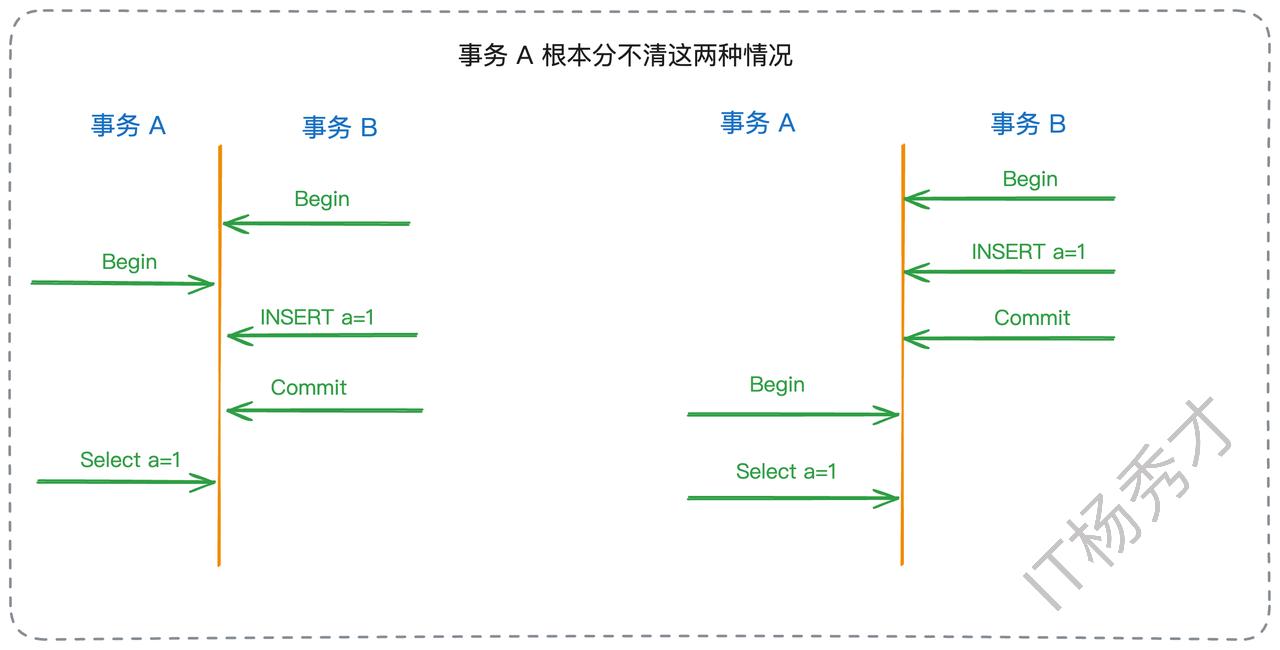

至于幻读,在绝大多数互联网业务中,它通常不被视为一个严重的问题。原因有二:一是业务代码很难区分读到的新数据是幻读,还是在事务开始前就已存在的数据。比如你在事务 A 里面读到了一条数据,你判断不出来它是在事务 A 开始之前就插入的,还是在事务 A 开始之后,事务 B 才插入并且提交的。

二是事务的提交通常意味着一笔业务逻辑的完结。如果事务A读到了事务B新插入并已提交的数据,从业务角度看,可以认为事务B所代表的业务已经完成了,那么事务A读到这个“新”结果也是合乎逻辑的。

当然,如果遇到非常极端、无法通过业务改造来解决的场景,我们还有最后的兜底方案:在代码中为单个事务显式指定隔离级别。我之前调整的是数据库的全局默认隔离级别,但MySQL允许在Session级别,甚至是单个事务级别通过

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL REPEATABLE READ;来动态设置隔离级别。这样既能让绝大多数业务享受RC级别带来的整体性能提升,又能以最小的代价灵活应对个别特殊需求,实现了全局最优和局部最优的统一。”

5. 小结

回到开篇:既然有锁,为什么还要引入 MVCC?答案就在于 MVCC 用版本链 + ReadView把读写解耦了。在保证必要隔离的同时大幅提升并发读取性能。

锁解决的是谁能改的问题,而 MVCC 解决的是该读谁的数据、在什么时候读的问题。它以版本链和可见性规则,让每个事务都能在自己的时间线里安全读取数据,不必被锁束缚。正因为有了 MVCC,MySQL 才真正实现了读写并行,在一致性与性能之间取得平衡。它不是为了取代锁,而是弥补锁的局限,让数据库在高并发的世界里依然保持秩序与速度——这正是 MVCC 存在的意义,也是事务并发控制的灵魂所在

资料分享

随着AI发展越来越快,AI编程能力越来越强大,现在很多基础的写接口,编码工作AI都能很好地完成了。并且现在的面试八股问题也在逐渐弱化,面试更多的是查考候选人是不是具备一定的知识体系,有一定的架构设计能力,能解决一些场景问题。所以,不管是校招还是社招,这都要求我们一定要具备架构能力了,不能再当一个纯八股选手或者是只会写接口的初级码农了。这里,秀才为大家精选了一些架构学习资料,学完后从实战,到面试再到晋升,都能很好的应付。关注秀才公众号:IT杨秀才,回复:111,即可免费领取哦