你的系统负载均衡是怎么做的?

当面试官问题“负载均衡”,哪些点是核心?

负载均衡,这个话题在微服务架构里几乎无人不晓,也是面试中的"常客"。我们都知道,它在分布式系统中处于核心位置,任何一次服务调用,首先要面对的就是负载均衡该如何选择。这自然也让它成了面试中的必考题。

但可惜的是,即便我们都清楚这是个必考点,却很难在面试中聊出新意和亮点。多数候选人的回答,往往只是简单地罗列几种自己知道的负载均衡算法,稍微好一些的,会进一步探讨不同算法的优缺点。坦白说,这样的回答,并不足以让面试官在你身上贴上"技术专家"的标签。

所以今天,我想换个方式,带你深入那些算法背后微妙的细节,并给出一个结合本地缓存的实战案例。我的目标是,让你在下次面试中,能真正做到游刃有余,展现出超越大多数人的技术深度,给面试官留下深刻的印象。

1. 夯实基础 —— 负载均衡的核心算法

在深入探讨之前,我们必须先对负载均衡的基础算法有一个清晰的认识。从本质上讲,负载均衡就是要解决一个核心问题:"当一个请求过来时,我应该把它交给集群中的哪一台服务器处理?"

理论上,你当然希望把请求精准地发送给那个能够最快返回响应的节点。但要做到这一点并不容易。你可能会有些困惑,因为我们常听到的轮询、随机、哈希等算法,似乎并没有在"试图判断哪个节点最合适"。

没错,这一类算法我们称之为静态负载均衡算法。它们并不实时感知后端服务的真实负载,而是依赖于统计学意义上的"最优",即假设在大量请求下,按照既定规则分配,最终能够达到整体的均衡。

与之相对的,是动态负载均衡算法。这类算法会实时地、或者准实时地去探测所有候选节点的状态,并从中挑选出当前最合适的节点。典型的例子包括最少连接数、最少活跃请求数以及最快响应时间算法。

接下来,我们一个一个地来剖析它们。

1.1 静态负载均衡算法

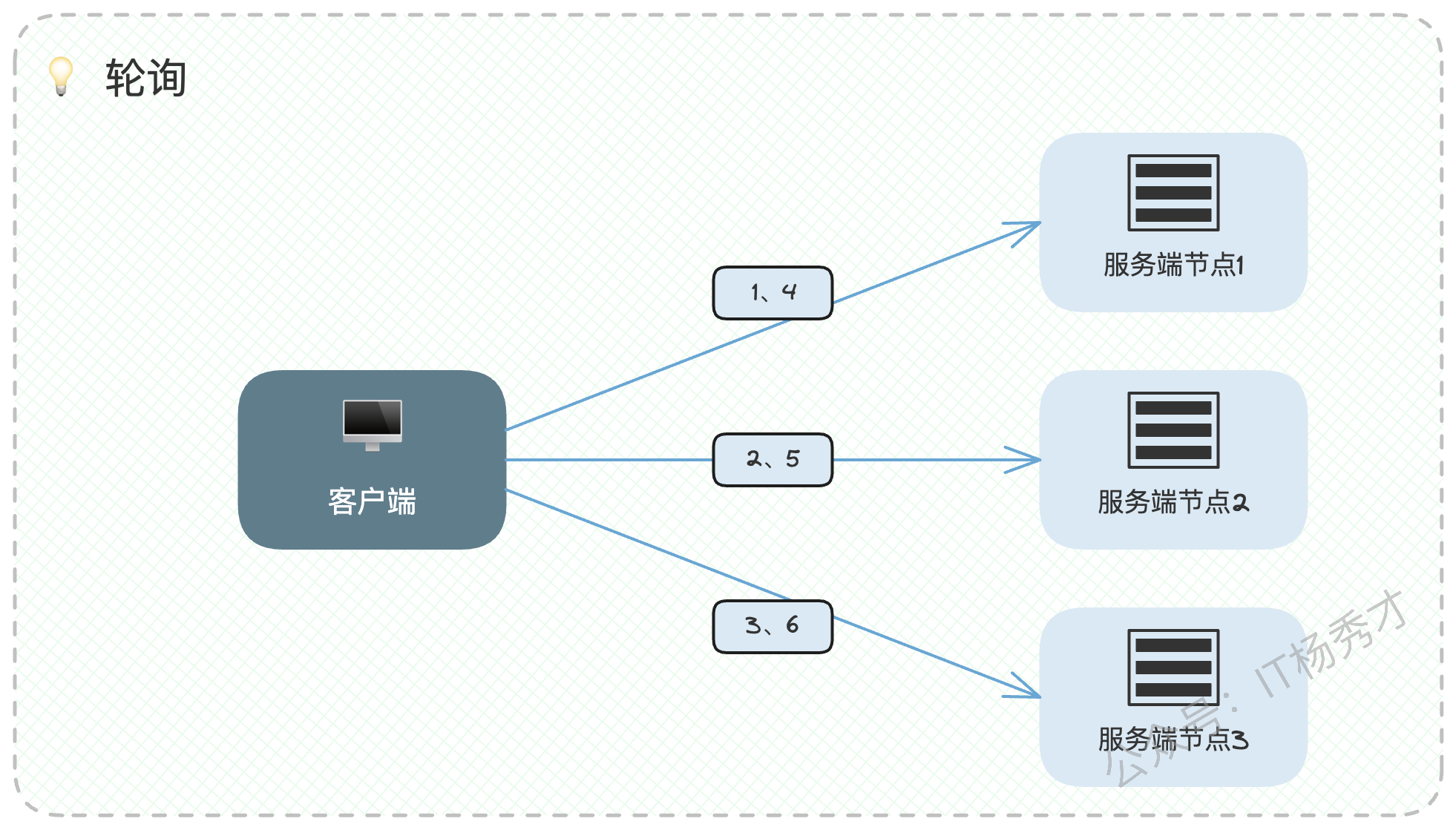

1.1.1 轮询(Round Robin)与加权轮询(Weighted Round Robin)

轮询是最简单、最直观的一种策略,用一句俗语讲,就是"排排坐,分果果"。有A、B、C三台服务器,第一个请求给A,第二个给B,第三个给C,第四个再回到A,如此循环往复,简单粗暴,主打一个"雨露均沾"。

但现实中,服务器的性能(CPU、内存等)往往并不相同。让一台"法拉利"和一台"拖拉机"处理同等数量的请求显然不合理。因此,加权轮询应运而生。我们可以根据服务器的性能配置赋予不同的"权重",性能越好,权重越高,被分配到的请求就越多,实现"能者多劳"。

1.1.2 深度思考:平滑加权轮询

普通的加权轮询虽然考虑了权重,但可能存在一个问题:它可能会在短时间内连续将请求发往同一高权重节点,造成流量突刺。例如,权重为{A:3, B:1, C:1},那么可能会出现 A, A, A, B, C 这样的序列,对A的瞬时压力较大。

为了解决这个问题,Nginx等成熟的负载均衡器引入了更精妙的"平滑加权轮询算法"。

该算法的逻辑稍显复杂,它为每个节点维护两个权重:一个是固定的weight(初始权重),另一个是会动态变化的current_weight(当前权重)。每次选择节点时,执行以下步骤:

遍历所有节点,将其

current_weight的值增加各自的weight。在所有节点中,选择

current_weight值最大的那个作为本次的目标节点。将选中节点的

current_weight减去所有节点weight的总和。

通过这种方式,一个高权重节点在被选中后,它的"当前权重"会大幅下降,从而保证下一次轮到其他节点,使得流量分配在时间上更加平滑均匀,避免了流量的集中爆发。

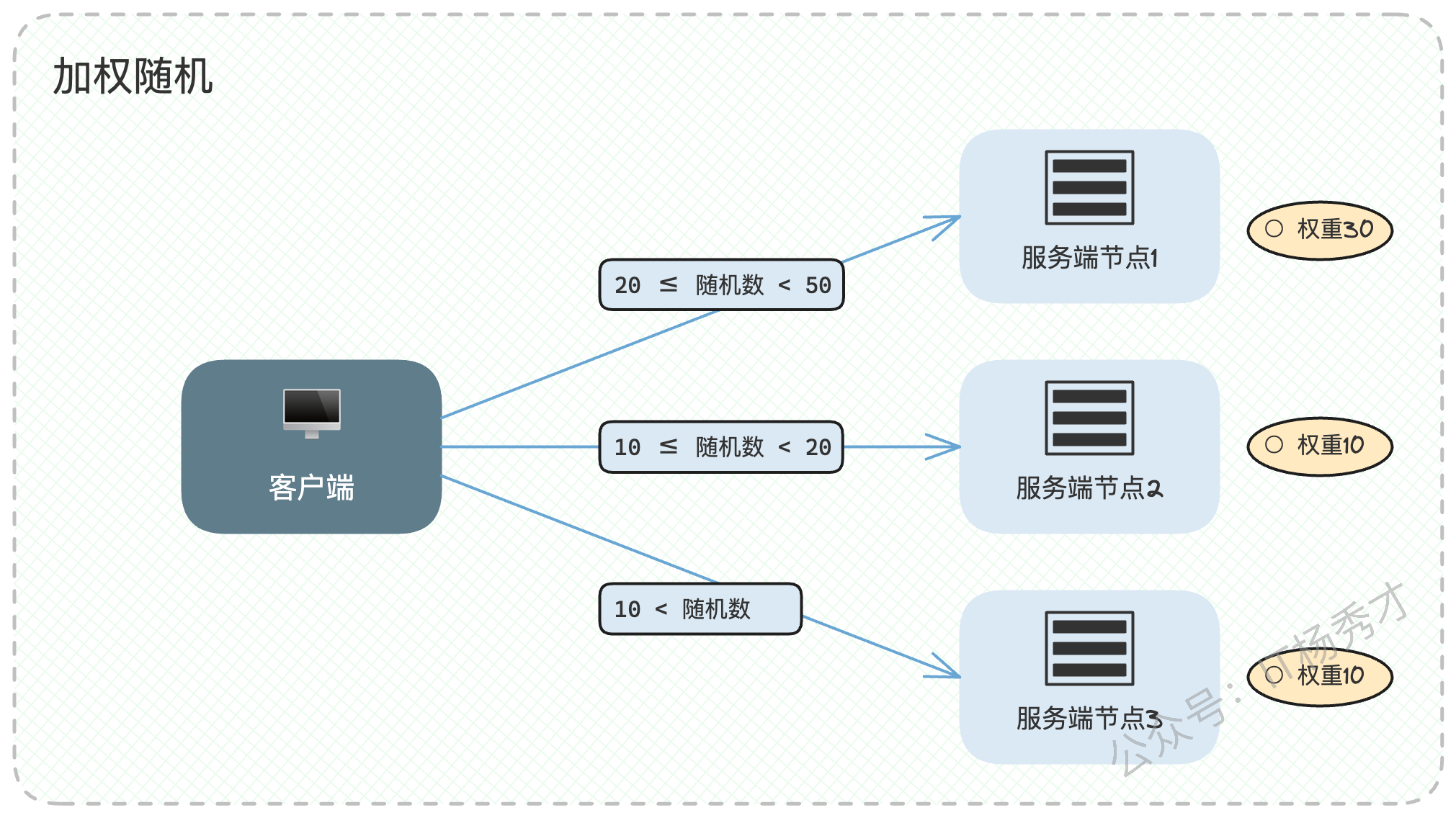

1.1.3 随机(Random)与加权随机(Weighted Random)

随机算法的逻辑同样简单:从可用节点列表中完全随机地抽取一个来处理请求。

而加权随机则是为每个节点设置一个被"抽中"的概率,这个概率通常与权重成正比。权重越大的节点,被选中的几率也越高。

在实践中,随机类算法和轮询类算法在宏观上的效果是相似的,但轮询的可控性相对更强一些,序列是确定的。在很多场景下,它们可以互为替代。

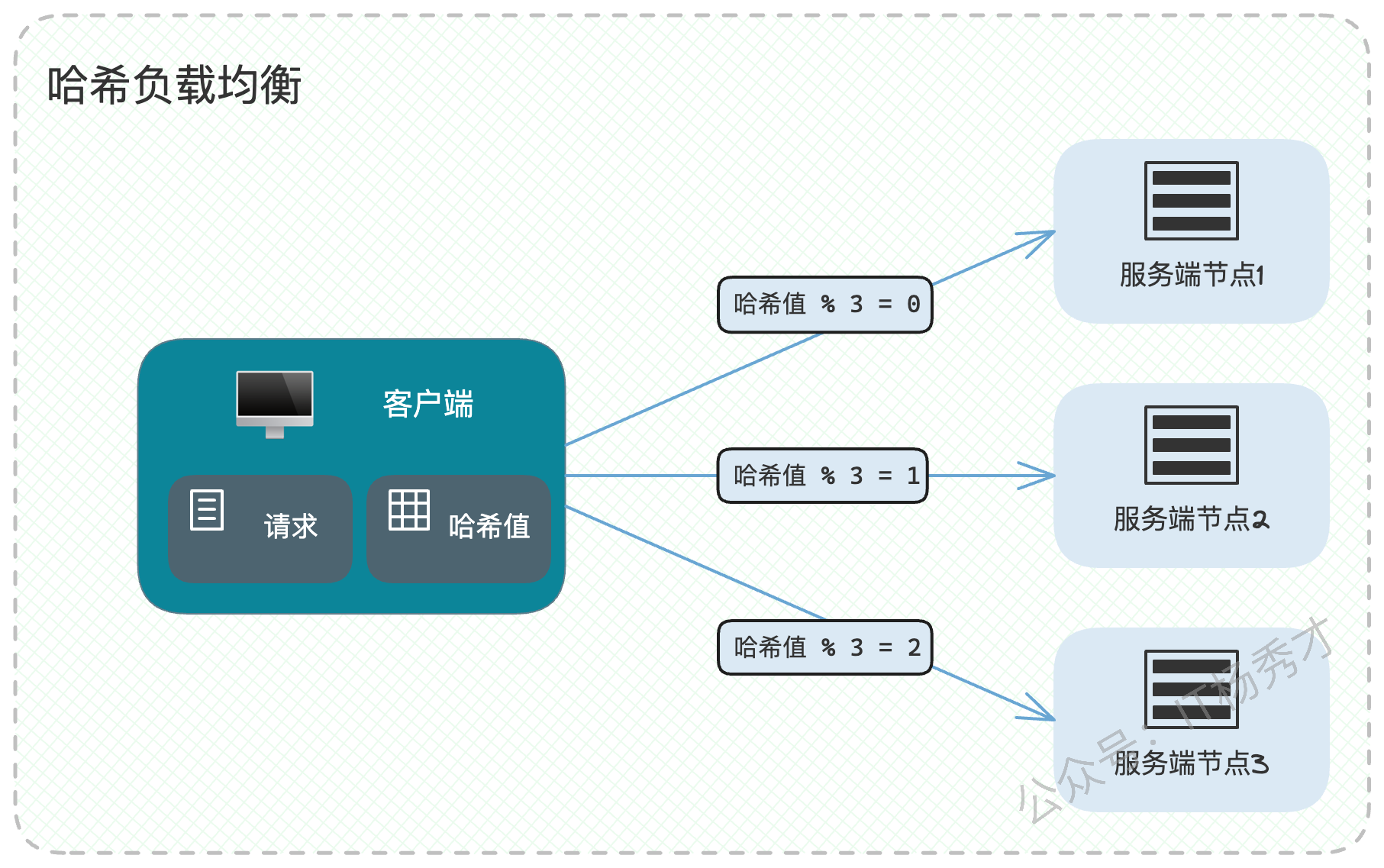

1.1.4 哈希(Hash)与一致性哈希(Consistent Hashing)

哈希算法的思路是,根据请求里的某个固定参数(如用户ID、设备ID、订单号等)计算出一个哈希值,再用该值对服务器数量取模,从而将同一类请求固定地路由到某一台服务器上。

这种方式最大的优点是,对于同一标识的请求,总能命中同一台后端服务器,这对于需要利用本地缓存或者维持会话状态的场景来说,非常有用。但它的弊端也很明显:

哈希函数的选择:如果哈希函数设计不佳,导致计算出的哈希值分布不均,就会造成数据倾斜,某些节点负载过高。

集群伸缩的噩梦:当集群扩缩容,服务器数量

N发生变化时,mod N的计算结果会剧烈变动,导致绝大多数缓存失效,引发缓存雪崩。

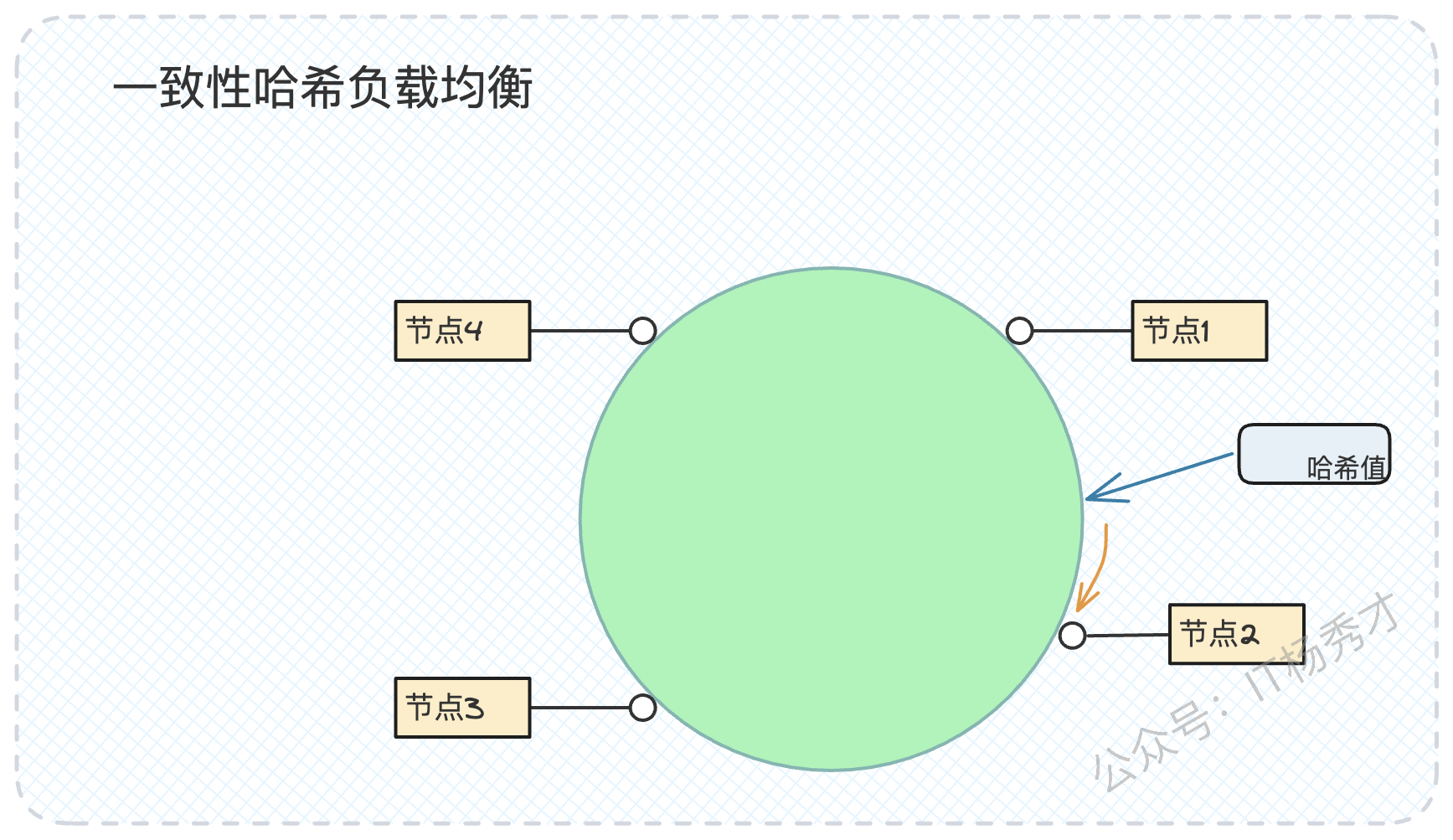

为了攻克这个难题,一致性哈希被设计出来,它也是面试中的高频考点。

你可以将其理解为一个0到2^32-1的闭环哈希环。它的工作流程如下:

节点映射:将每个服务器节点的IP或主机名进行哈希计算,映射到哈希环上的某个具体位置。

请求映射:当一个请求到来,根据其Key(如用户ID)计算哈希值,同样映射到环上的某个位置。

节点查找:从请求映射的位置开始,沿着顺时针方向寻找,遇到的第一个服务器节点,就是该请求的目标处理节点。

打个比方,这就像一个钟表,朋友约你"下一个整点"在某地见面,你一看表是3:45,那么你自然知道下一个整点是4点。一致性哈希的查找过程与此类似。

它的精妙之处在于,当一个节点下线或上线时,它只会影响到其在哈希环上逆时针方向相邻的一小部分请求,而不会导致全局性的映射关系失效,从而极大地保证了集群伸缩时系统的稳定性。

1.2 动态负载均衡算法

与静态算法不同,动态算法会实时采集服务端的负载数据,并以此为依据进行"智能"的流量分配。

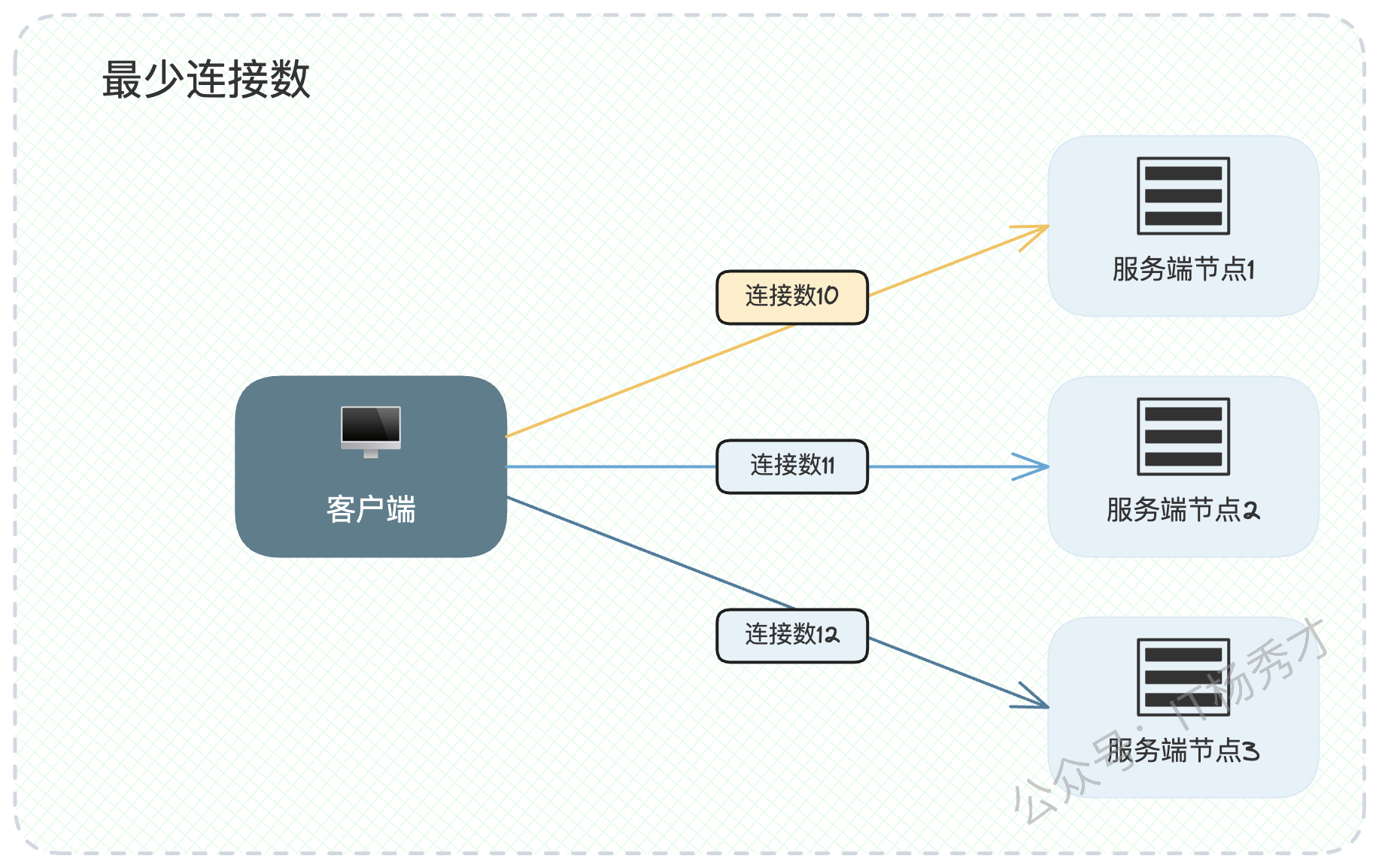

1.2.1 最少连接数(Least Connections)

该算法的假设非常直观:连接数越少的服务器,其当前负载就越低。因此,它会选择当前活跃连接数最少的节点来处理新请求。

这个假设在很多场景下是成立的,但存在一个不容忽视的盲点:连接数不完全等同于负载压力。尤其在如今广泛采用连接多路复用的情况下,一个客户端可能通过一个连接,连续发送10个请求。此时,连接数并不能真实反映节点的繁忙程度。一个处理轻量级请求的节点可能维持着很多连接,但CPU空闲;而另一个节点可能只有一个连接,却在处理一个极其耗时的计算任务。

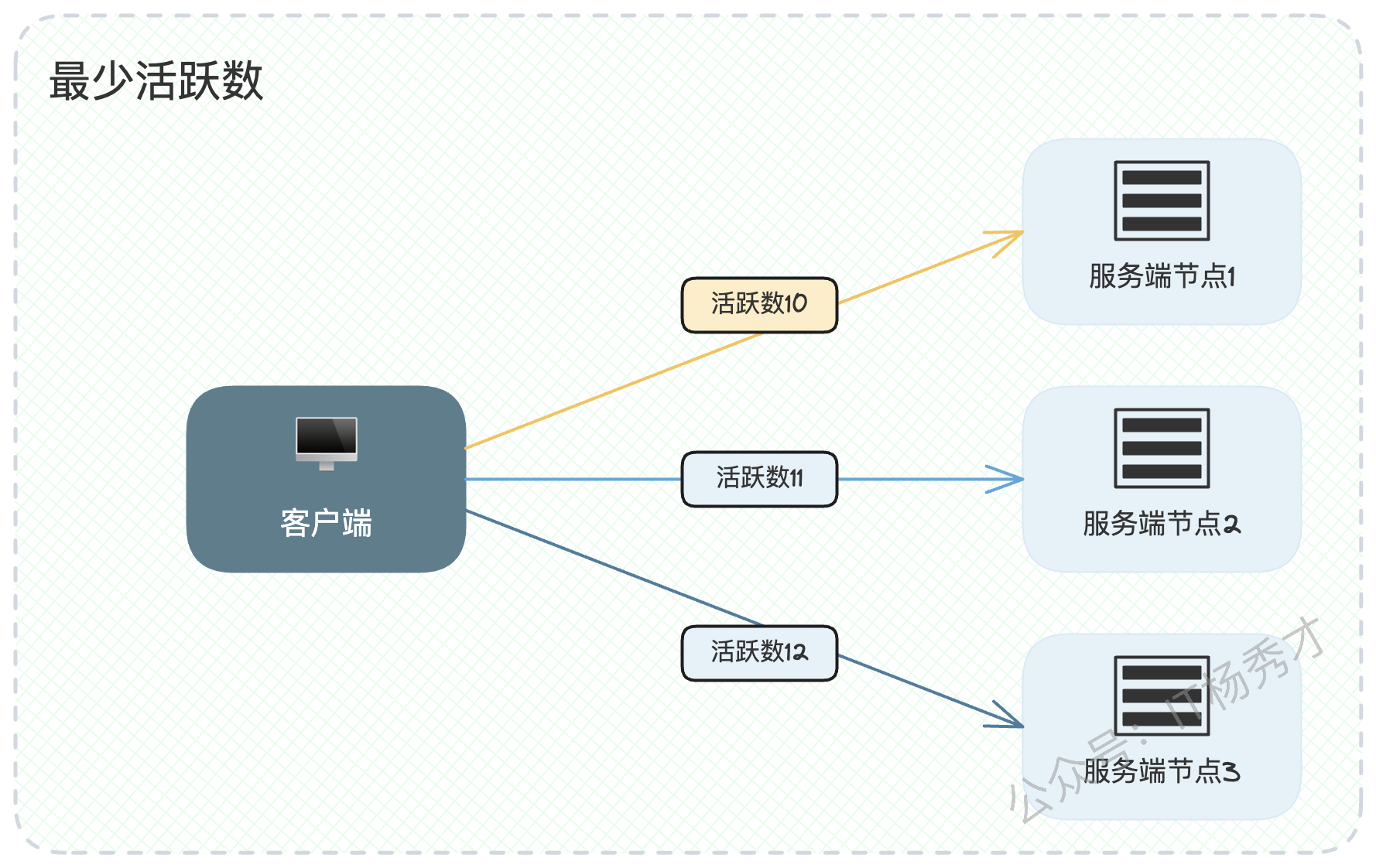

1.2.2 最少活跃数(Least Active Requests)

这是对"最少连接数"的改进,它关注的是"活跃请求数",即服务端已经接收但尚未处理完成返回响应的请求数量。客户端会统计每个节点的活跃请求数,并将新请求发往数量最少的那个节点。

这比看连接数更能反映节点的真实负载,但它同样无法区分请求本身的"重量"。一个处理大商家报表的请求,其对资源的消耗可能远超十个普通用户的简单查询请求。因此,即便活跃数相同,两个节点的实际负载也可能天差地别。

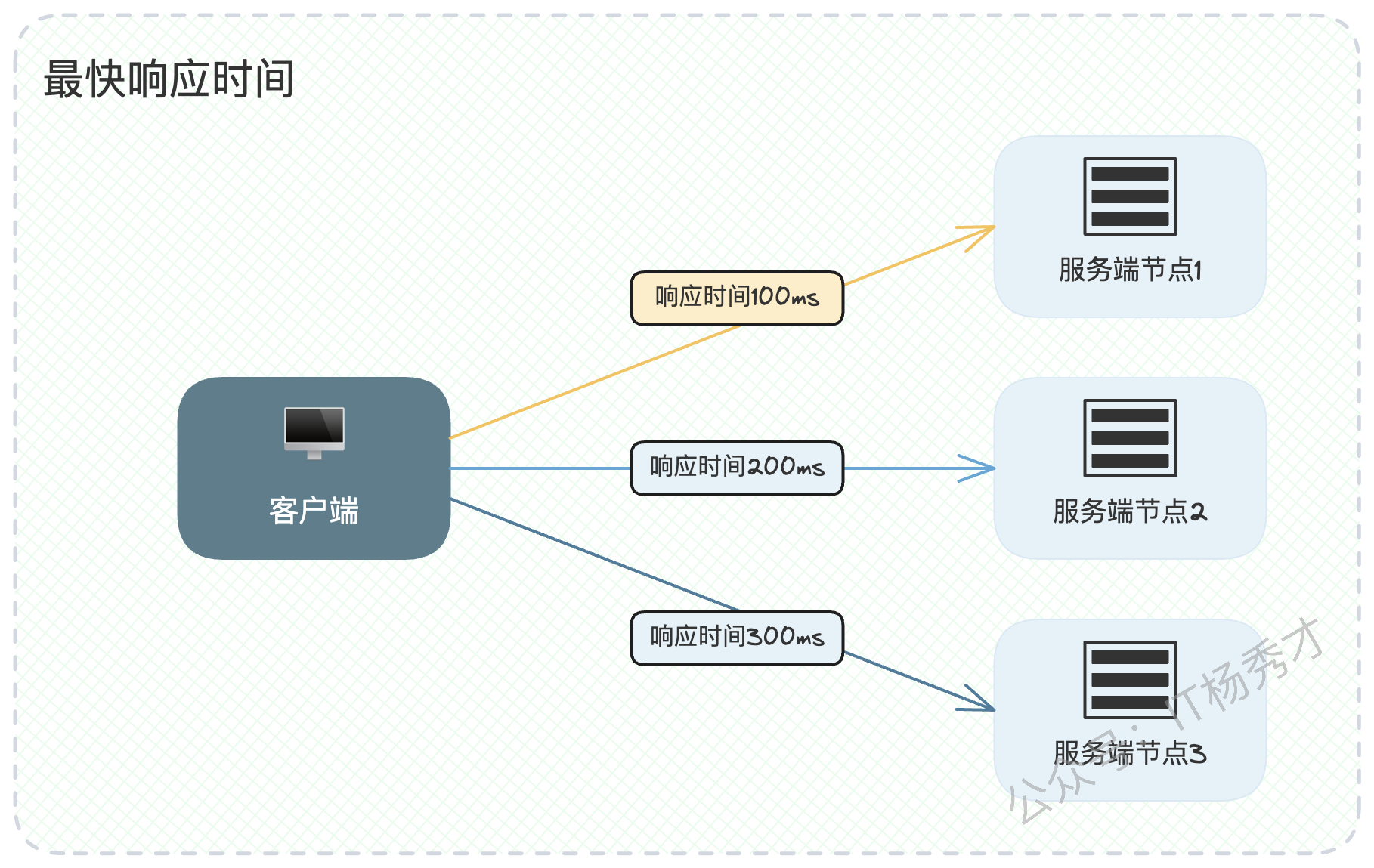

1.2.3 最快响应时间(Fastest Response Time)

该算法认为,节点的响应时间是其综合处理能力的最佳体现,因为它综合了网络延迟、服务器负载、任务处理时长等多种因素。响应时间越短,说明节点当前状态越好。这里的响应时间可以是最近一段时间的平均响应时间,也可以是P99、P999等分位线指标,选择哪种具体看业务场景,效果不会有天壤之别。

这是一个更加精准和综合的动态指标。在实现时需要特别注意,统计的响应时间应具有"时效性"。也就是说,我们应该只统计近期请求的响应时间,并且越近的响应时间,其参考权重应该越高。这个"指标随时间衰减"的思想,在服务治理的很多领域(如熔断、限流)都会反复出现,是一个非常重要的概念。

1.2.4 算法小结与共同挑战

最少连接数、最少活跃数和最快响应时间,都可以看作是选择了单一的指标来评估节点负载。这个思路可以启发我们,在特定场景下设计自己的负载均衡算法。比如说在CPU密集型的应用里,你可以设计一个负载均衡算法,每次筛选CPU负载最低的节点。当然,这里的难点就变成了你需要考虑怎么高效、低成本地采集到所有服务端节点的CPU负载数据。

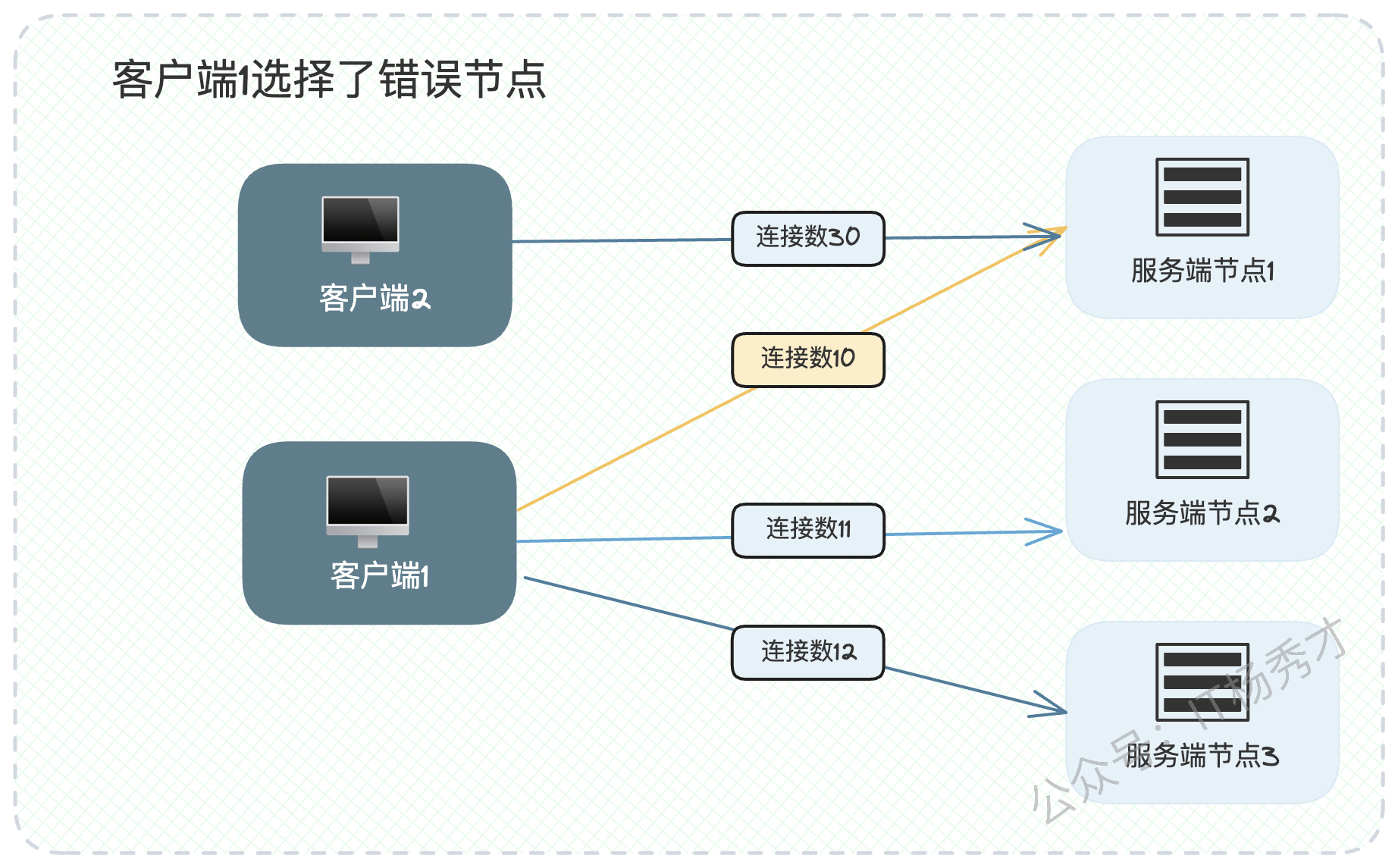

这些动态算法还有一个共同的挑战:信息孤岛。因为负载数据通常是由客户端各自采集和决策的。客户端A并不知道客户端B向服务器发送了多少请求,这导致每个客户端都像一个"信息孤岛",基于不完整的信息做出的决策可能是片面的,甚至是错误的。

如图所示,客户端1看到自己与服务端节点1的连接数最少,于是选择了它。但它并不知道,客户端2已经与节点1建立了大量的连接,导致节点1的实际负载非常高。此时,客户端1本应选择节点2。

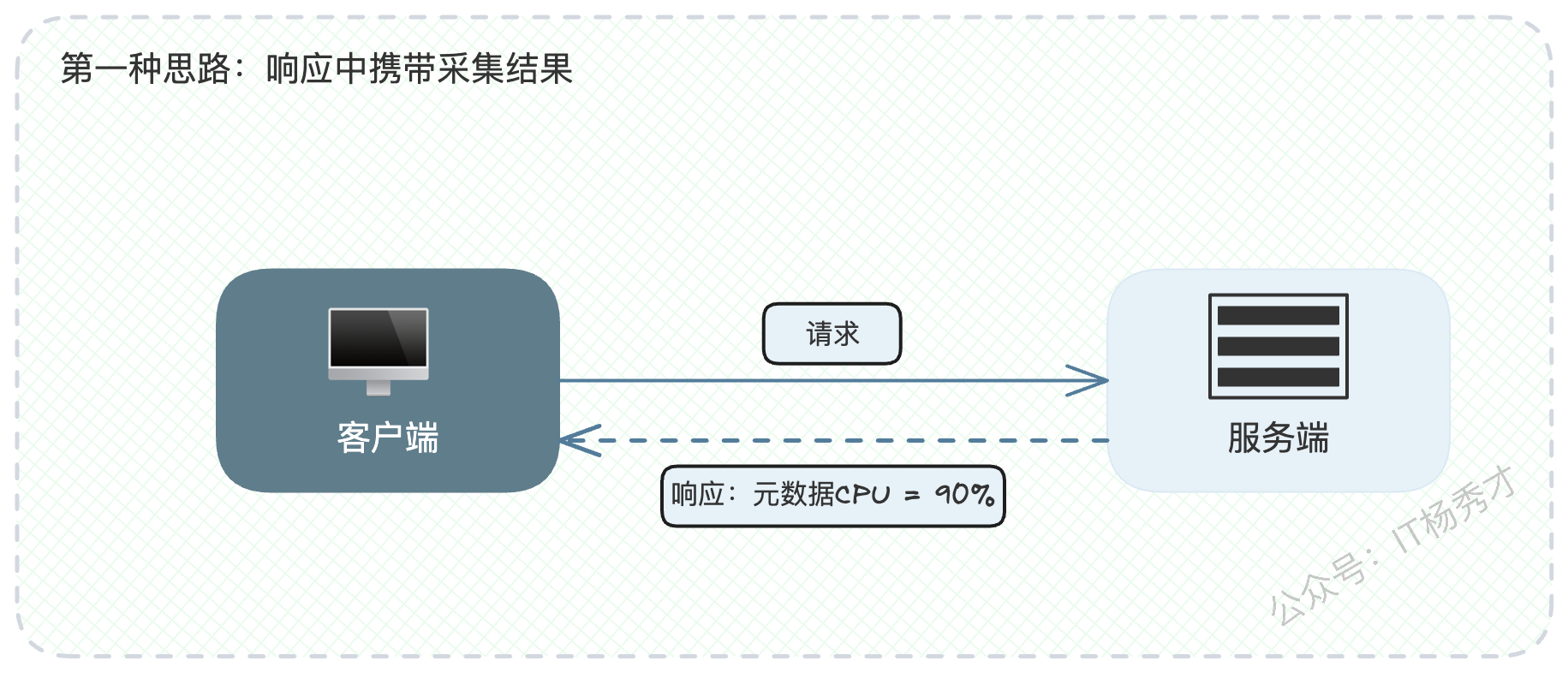

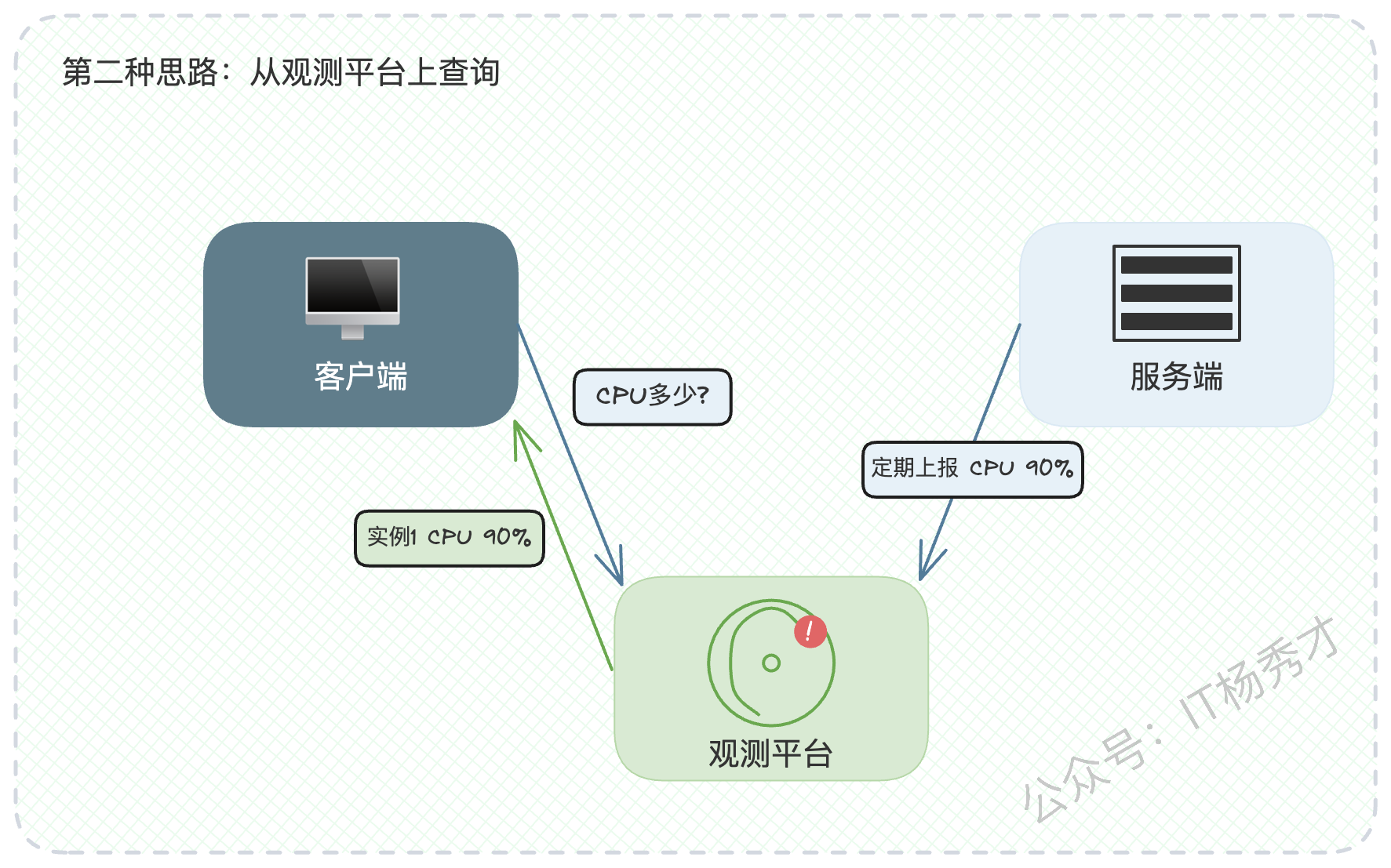

要解决这个问题,需要建立全局的上帝视角,让服务端主动上报状态。思路有两种:

- 响应时携带:服务端在返回业务数据时,通过HTTP Header或RPC的Metadata,将自己当前的CPU、内存等负载信息一并返回给客户端。这需要微服务框架的支持。

- 统一监控平台:所有服务端节点定期向一个中心化的监控系统(如Prometheus)上报自己的状态数据。客户端在决策前,先向监控系统查询全局最优节点。

不过,由于实现复杂,会引入额外的依赖和延迟,目前业界大规模采用的依旧是简单的静态算法,但这并不妨碍我们将这些深度思考作为面试的亮点。

2. 面试亮点与实战进阶

掌握了基础算法,你已经及格了。想拿到优秀,你需要展现出解决复杂问题的能力。在准备面试时,你必须搞清楚自己公司项目里,无论是Nginx网关还是客户端负载均衡,用的是什么算法,并准备一些相关的线上事故案例,这会非常有说服力。

2.1 巧妙应对"大请求"难题

你可以通过一个你亲身经历或精心准备的线上案例来引出这个话题:

"一般来说,加权类的算法都需要考虑权重的设置和调整。我们公司线上用的是轮询,虽然简单,但因为它没有实际查询服务端节点的负载,难免会出现偶发性的负载不均衡。"

"我们曾经遇到一个问题:线上服务大部分时间RT都很平稳,但会偶发性地出现尖锐的毛刺,且间隔和慢的程度都不固定,非常奇怪。后来经过深入排查,发现罪魁祸首是'大请求'——少数大客户的查询会消耗掉节点的大量CPU和内存。当其他普通用户的请求被轮询到这个'倒霉'的节点时,就会被严重拖慢。"

这个问题暴露了所有静态算法的通病:只关心请求数量的均衡,而忽略了请求本身的"重量"。

当面试官追问解决方案时,你可以从两个层面回答:

业务层面(治本):"这个大请求本质上是一个大的批量操作。后来我们与业务方协作,对接口进行了优化,限制了一次最多只能获取100条数据,通过产品层面的优化解决了这个问题。"

架构层面(治标):"我们对负载均衡算法做了一点改造。通过用户画像系统,每天计算出一批大客户列表,将他们的请求在负载均衡层通过特定的规则进行识别,并特殊处理,路由到专用的几个节点上。虽然大客户的请求依旧慢,但至少保证了广大普通用户不再受他们影响。这本质上是服务治理中'流量隔离'思想的应用。"

隔离的方案更显技术深度,可以顺势将话题引向服务治理。回答完后,可以再抛出一个引子:"负载均衡有时还能巧妙地解决一些技术问题,比如缓存。"

2.2 动态权重调整的艺术

对于加权类算法,权重如何设定和调整,是另一个体现你思考深度的点。

2.2.1 "成加败减"原则

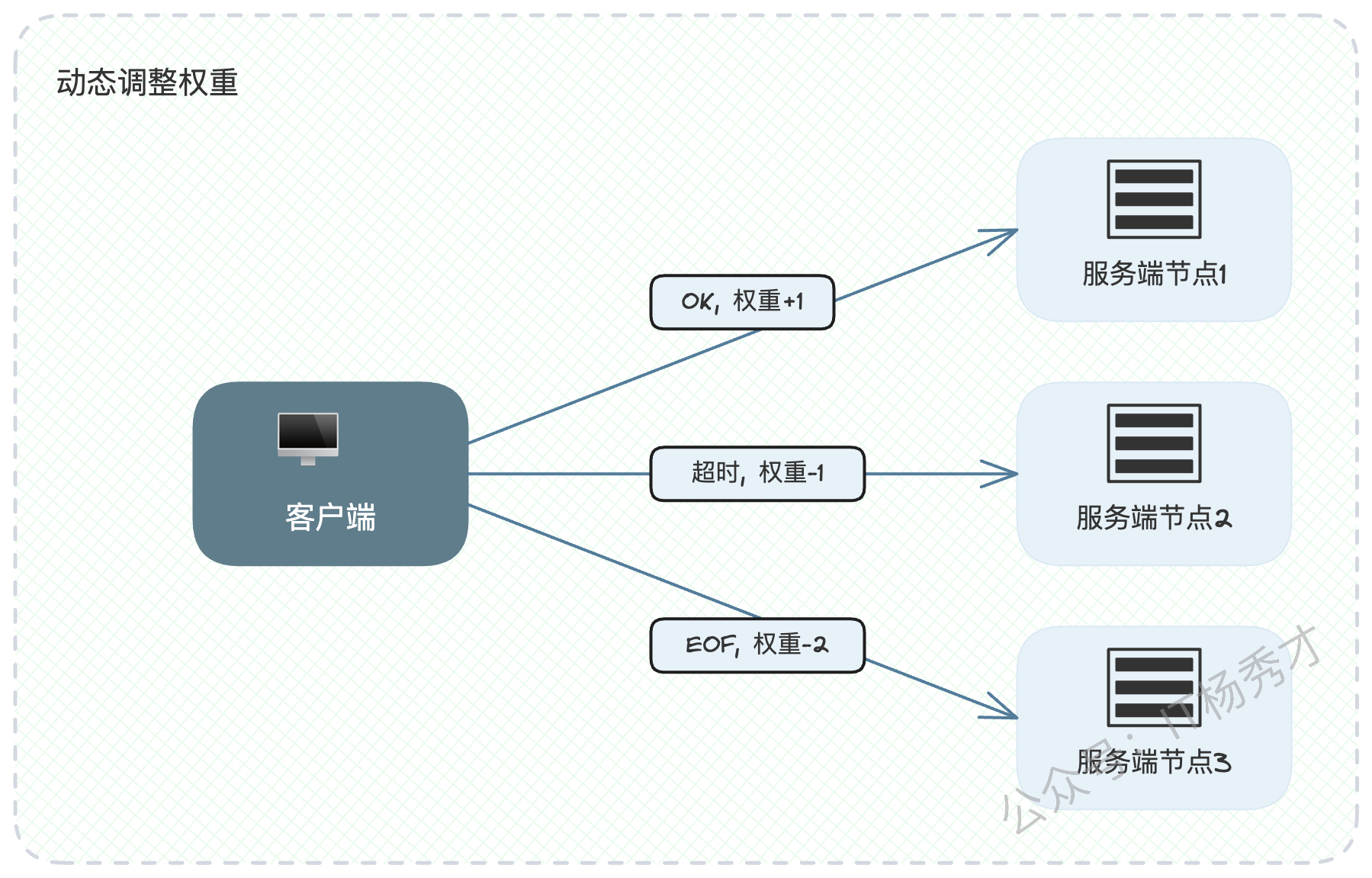

权重不应是固定不变的,而应根据节点的实际服务质量动态调整。你可以抓住"成加败减"的关键词来展开。

调用成功:说明节点健康,可以适当增加其权重。这里的"成功"是指网络层面调用成功,即便是业务逻辑返回了失败码,也算是调用成功。

调用失败(如超时、网络错误):说明节点可能存在问题,需要降低其权重,减少后续流量。可以进一步细化,例如网络类错误(如EOF)意味着问题更严重,降权的幅度也应该更大;而超时这类错误,可能是偶发性的,降权幅度可以小一些。

2.2.2 别忘了设置"安全边界"

这是一个非常关键的工程实践经验,也是很多开发者容易忽略的坑:

"权重的动态调整必须有上下限。权重的绝对值不重要,不同节点间的比例才重要。但调整时必须考虑安全问题。下限不能为0,否则节点一旦权重归零,可能永远无法恢复流量,就'死'掉了。上限也不能无限高,比如不超过初始权重的两三倍,防止因某个节点表现持续良好而导致所有流量都涌向它,最终被压垮。很多公司都因为没有控制好权重的上下限而引发过线上故障。"

最后,你可以将这个话题再度升华:"这种根据调用结果调整权重的方式,和在服务注册与发现中暂时剔除故障节点,本质上都是为了提高系统的可用性,是服务治理的重要一环。"

2.3 一致性哈希与本地缓存的化学反应

这是一个能充分展示你架构设计能力的微创新方案。

2.3.1 方案的提出与优势

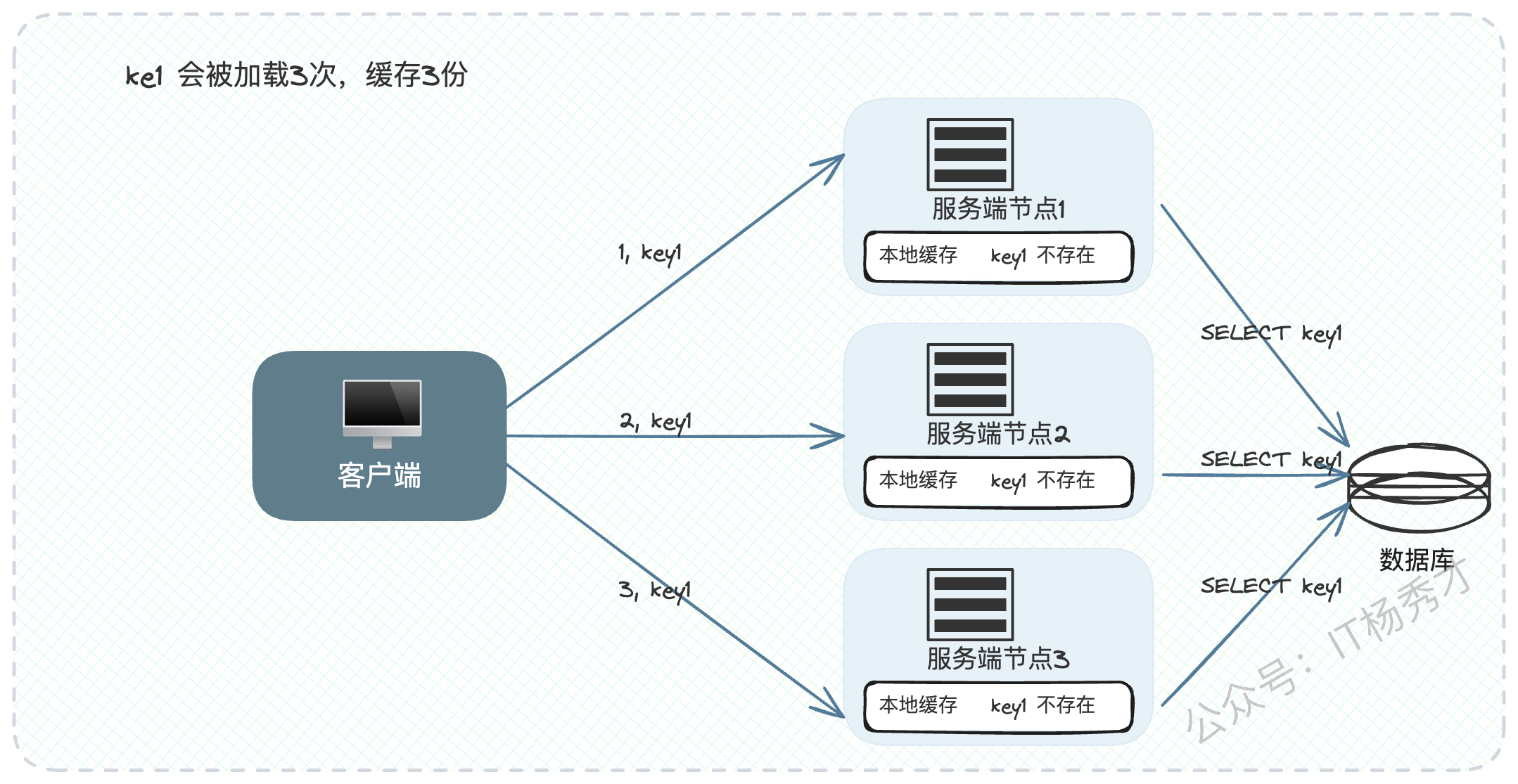

"在性能要求极致的场景,我们会使用本地缓存。但如果配合轮询等算法,同一个Key的请求会被分散到不同节点,这将导致几个严重的问题:严重的缓存未命中、多个节点缓存同样的数据导致内存浪费,以及极其棘手的数据一致性问题。"

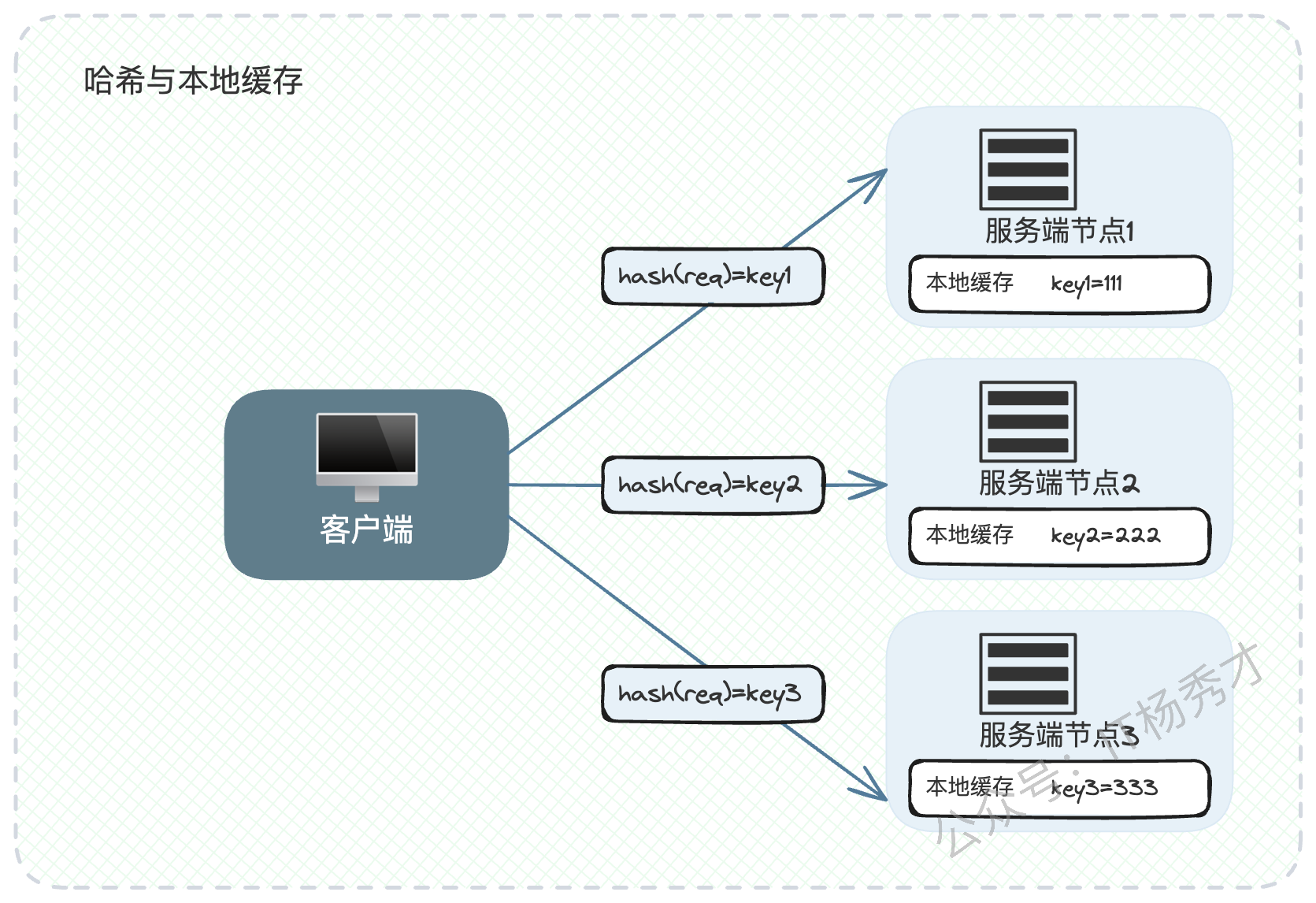

"在这种情况下,一个很自然的想法就是,能否把同一类请求都让同一个节点来处理。于是,我们的解决方案是,将一致性哈希算法与本地缓存结合。例如,针对用户的缓存,我们使用用户ID作为哈希的Key,这样就可以确保同一个用户的请求都会被稳定地路由到同一节点上,这极大地提升了本地缓存的命中率,并降低了整体的内存消耗。"

2.3.2 为什么说只能缓解,无法根治?

在抛出方案后,主动揭示其局限性,更能体现你的严谨和思考深度。

"需要强调的是,即便采用了一致性哈希,也只能'缓解'而不是'根治'数据一致性问题。"

当面试官追问时,你就可以给出最后的答案,关键词是"应用发布":

"问题出在集群节点数量发生变化的瞬间,比如应用发布或服务器扩缩容时。当整个集群的节点数量发生变化时,就难免会导致同样的数据缓存在多个节点上。

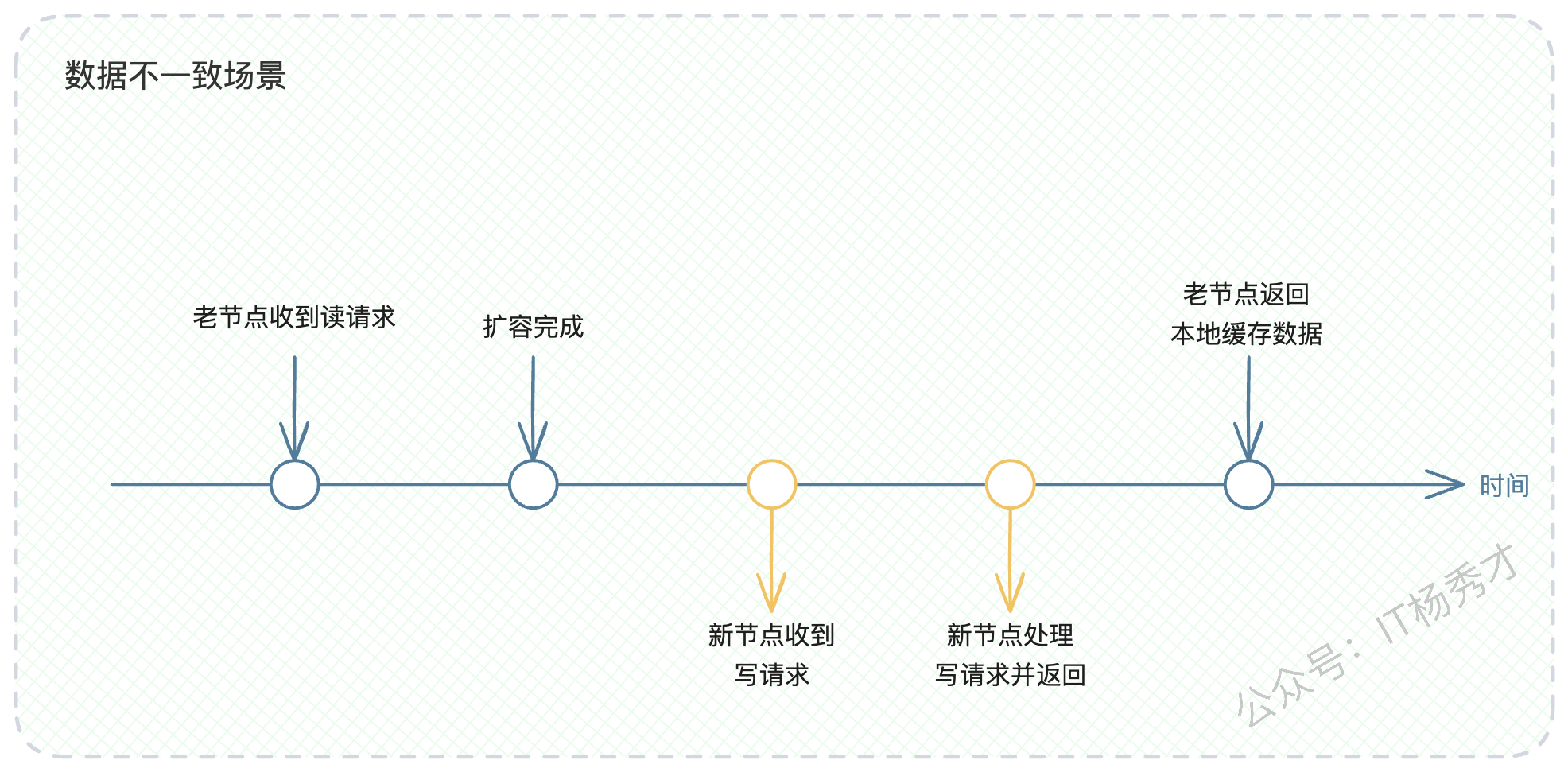

想象这个时序:

一个读请求A(查询user_id为1的昵称)根据当时的哈希规则,命中老节点N1,但N1本地缓存没有数据,于是准备查询数据库。

此时,集群发生变更(如上线了新节点N2),哈希环结构改变。

紧接着,一个写请求B(将user_id为1的昵称改为小刚)根据新的哈希规则,命中了新节点N2。N2更新数据库,并刷新了自己的本地缓存为"小刚"。

随后,请求A在老节点N1上从数据库读到了旧数据"小明",并写入了N1的本地缓存。

这就造成了数据不一致。虽然这个不一致的窗口期很短,但它确实存在。应用发布是节点数量变化最常见的原因,因为发布过程就可以看作是先下线一个老节点,再上线一个新节点。不过,也可以看出,这个方案已经将数据一致性的问题大大缓解了。"

通过这个方案,你已经主动将话题引向了更为复杂的缓存和数据一致性领域,可以为后续的讨论做足铺垫。

3. 总结:带着架构思维去面试

今天我们系统性地探讨了负载均衡。从基础的静态、动态算法,到平滑加权、一致性哈希的深度原理,再到结合线上案例的"大请求隔离"、"动态权重调整"和"一致性哈希+本地缓存"三大实战亮点。

记住这些关键词:大请求、成加败减、上下限、可用性、应用发布。将这些知识点内化,并结合自己的项目经验,形成一套属于你自己的、有深度、有亮点的回答体系,你一定能让面试官刮目相看。

资料分享

随着AI发展越来越快,AI编程能力越来越强大,现在很多基础的写接口,编码工作AI都能很好地完成了。并且现在的面试八股问题也在逐渐弱化,面试更多的是查考候选人是不是具备一定的知识体系,有一定的架构设计能力,能解决一些场景问题。所以,不管是校招还是社招,这都要求我们一定要具备架构能力了,不能再当一个纯八股选手或者是只会写接口的初级码农了。这里,秀才为大家精选了一些架构学习资料,学完后从实战,到面试再到晋升,都能很好的应付。关注秀才公众号:IT杨秀才,回复:111,即可免费领取哦