如何设计实现一个消息队列?

大家好,我是秀才。今天,我们来探讨一个在面试中非常高频的系统设计问题:如果让你从零开始设计一个消息队列,你会如何设计它的架构?

这是一个非常全面的系统设计类问题,我们就以Kafka来作为参照实现。这个问题它不仅考验你对 Kafka 这类成熟消息队列产品的理解深度,更深层次地,它考察的是你对分布式系统设计的宏观把握和细节认知。要在短短几分钟内清晰、系统地阐述清楚,确实是个不小的挑战。如果事先没有深入思考和准备,很可能只能泛泛而谈生产者、消费者的基本概念,难以形成一个有说服力的、成体系的回答。

因此,本文将结合坚实的理论与一个具体的落地实践方案,带你彻底梳理设计一个消息队列所需攻克的全部关键难题。通过这篇文章,我们不仅能回答“如何设计消息队列”,还能触类旁通,应对以下这些衍生问题:

Kafka 为什么需要引入 Topic 的概念?

为什么 Topic 下还需要划分分区?只有 Topic 行不行?

将 Topic 的分区分散在不同 Broker 上,其背后的设计考量是什么?

消费者组(Consumer Group)这一概念的价值何在?

1. 面试准备

在深入探讨设计之前,我们先要明确面试官的意图。他并非真的要你现场写出一个工业级的消息队列,而是希望通过这个问题,考察你作为设计者的全局观和技术洞察力。

如果你所在的公司并未使用任何主流的消息队列中间件,那么深入了解现有系统是如何实现“解耦、异步、削峰”这三大目标的,将是一个极佳的切入点。即便是一些历史悠久的系统,它们在 Kafka 等现代消息队列诞生之前所采用的解决方案,也同样蕴含着宝贵的设计智慧。

此外,你也可以扩展视野,研究以下几种常见的“准消息队列”实现,它们能极大地丰富你的知识体系:

基于内存的队列:这通常用于单进程内的事件驱动模型,或者在单元测试中作为真实消息队列的轻量级替代品(Mock)。

基于TCP的直连模式:这种模式下没有中心化的 Broker 节点,生产者直接与消费者建立长连接并推送消息,是一种去中心化的实现。

基于本地文件的队列:生产者将消息持久化到本地磁盘文件,消费者则从文件中顺序读取。这种方式在日志收集等场景中很常见。

这些实现虽然形态各异,但其核心都离不开“发布-订阅”这一经典模式。理解它们的优缺点,能让你对消息队列的设计有更全面的认识。

接下来,我将围绕 Topic、Broker、生产者 和 消费者 这四大核心要素,并以一个“基于MySQL构建消息队列”的方案为例,为你抽丝剥茧地展开整个设计过程。

2. Topic与分区设计

几乎所有现代消息队列都离不开 Topic 和分区的概念,这套设计已经受了实践的千锤百炼,被证明是行之有效的。因此,我们的设计也将沿用这一经典模型。

首先,Topic 的存在是绝对必要的,它在逻辑上为消息进行了分类,划分了不同的业务场景。例如,“用户下单日志(create_order)”和“支付成功通知(payment_success)”就应该属于两个泾渭分明的 Topic。

接下来的关键问题是:Topic 内部是否需要进一步划分?答案是肯定的,这就是引入 分区(Partition) 的根本原因。

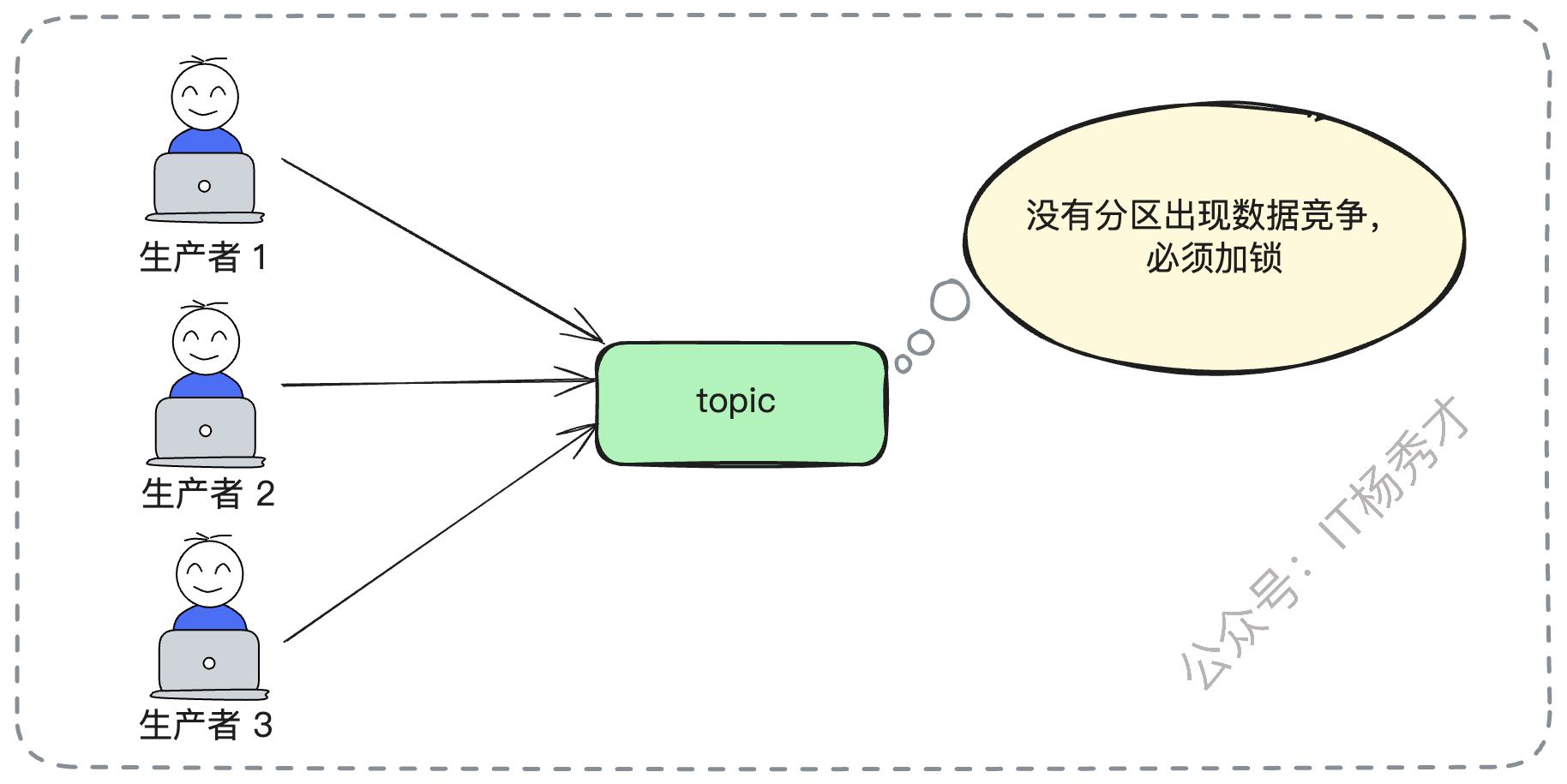

假设没有分区,一个 Topic 就对应一个单一的、线性的队列。这将带来致命的性能瓶颈:所有的生产者在发送消息时,都必须竞争同一把锁来向队列尾部写入数据;同理,所有消费者也需要竞争同一把锁来从队列头部读取数据。这种设计将导致严重的锁竞争和完全的串行化执行,系统的并发能力会大打折扣,完全无法满足互联网业务高吞吐量的需求。

因此,引入分区是提升并发能力、实现水平扩展的关键。一个 Topic 被划分为多个分区,每个分区都可以被视为一个独立的、有序的小队列。这样,多个生产者可以同时向不同的分区写入消息,实现了真正的并行处理,极大地提升了整个系统的写入吞吐量。

那么,如何将这个模型落地到MySQL上呢?

一个简单而有效的设计是:一个 Topic 对应一张逻辑表,而 Topic 内的每个分区则对应一张物理表。

举个具体的例子,我们有一个名为 create_order 的 Topic,它有3个分区。那么在数据库层面,我们就会创建三张物理表:create_order_0、create_order_1 和 create_order_2。在每一张物理表中,我们都可以利用MySQL的自增主键ID,这个ID便天然地、完美地对应了 Kafka 中的消息偏移量(Offset)。

此时,面试官很可能会追问:“这个设计听起来不错,但为什么不把所有 Topic 的消息都存放在一张大表里,然后额外增加一个 topic_name 字段来区分呢?这样不是更简单吗?”

你可以从 性能 和 隔离性 这两个核心维度来有力地回应:

性能瓶颈:单一的大表在面对高并发、海量数据的冲击时,很快会成为整个系统的性能瓶颈。其索引维护成本、锁竞争的激烈程度都会急剧上升。即便对其进行分库分表,也可能需要拆分出成百上千张物理表,这在管理和维护上是一场灾难。

业务隔离:Topic 天然代表了业务的逻辑边界。将不同 Topic 的数据存储在不同的物理表中,可以实现物理层面的彻底隔离。这样,任何一个业务(Topic)的流量洪峰或异常查询,都不会影响到其他业务的稳定运行,保证了系统的整体健壮性。

3. Broker与消息存储策略

确定了 Topic 与分区的模型后,下一步就是如何规划和存储它们。Kafka 的一个核心设计思想是:将一个 Topic 的不同分区及其副本,尽可能地分散到不同的 Broker 节点上,以此来分散风险,实现高可用。我们的设计也应遵循此黄金原则。

为了最大化系统的可用性和容错能力,同一个Topic的不同分区,应该被存储在不同的数据库实例上。更进一步说,我们不仅要分表,还要实施“分库”——这里的“库”,更准确地讲,指的是独立的、物理隔离的数据库集群(数据源)。

沿用上面的例子,create_order Topic 的3个分区(create_order_0、create_order_1、create_order_2)可以分别部署在三个独立的MySQL主从集群上。这样做的好处显而易见:

流量分散:写入和读取的压力被均匀地分散到了多个数据库集群,避免了单点压力。

故障隔离:任何一个数据库集群的故障,最多只会影响该 Topic 三分之一的分区,保障了整体服务的可用性,不会导致整个业务中断。

此外,MySQL自身成熟的主从复制机制,天然地为我们实现了数据的冗余备份,其效果类似于 Kafka 的副本(Replica)机制。例如,我们采用一主两从的架构,就意味着每个分区都有一个主副本(Master)和两个从副本(Slave)。这让我们无需自己去实现复杂的、容易出错的主从选举(Leader Election)逻辑,大大降低了整个消息队列的实现复杂度和落地难度。

4. 生产者的实现与性能优化

接下来,我们聚焦于生产者(Producer)如何将消息发送给 Broker。首先要确定的核心问题是采用“推模型”还是“拉模型”。在这个场景下,“推模型”无疑是更合适的选择。

生产者应该主动将消息推送(Push)给 Broker。原因很简单:消息的产生速率是由上游业务方决定的,Broker 无法预知何时有新消息、有多少新消息。如果让 Broker 主动去拉取(Pull),它将难以智能地控制拉取的频率和时机,不是拉取过慢导致延迟,就是拉取过频造成资源浪费,效率极其低下。

在确定了推模型后,我们可以进一步探讨如何对生产者的发送性能进行深度优化。

4.1 批量发送

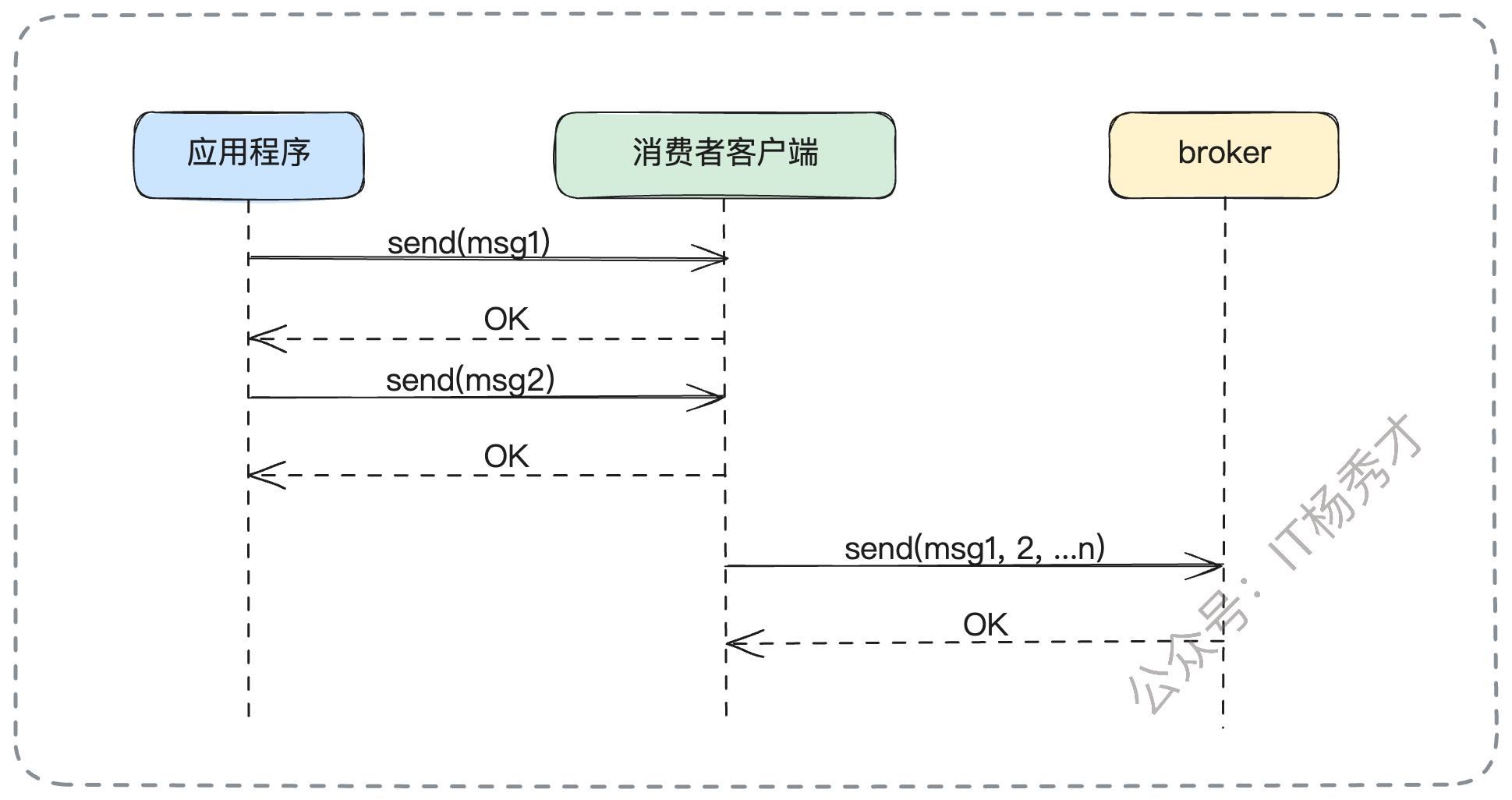

借鉴 Kafka 等所有成熟消息队列的成功经验,批量发送 是一个极其有效的优化手段。生产者可以在其内存中开辟一块缓冲区,将短时间内要发送的多条消息积累起来,然后将它们打包成一个批次(Batch),通过一次网络请求一次性发送给 Broker。

这种方式将多次零散的网络IO合并为一次大的网络IO,极大地减少了网络开销和系统调用次数,从而显著提升了发送吞吐量。

当然,我们还需要一个兜底策略:设置一个最长等待时间(类似于 Kafka 配置中的 linger.ms)。如果在指定时间内,缓冲区中的消息仍未凑满一个预设的批次大小,那么为了保证消息的及时性,也必须立即将当前已有的消息发送出去。这避免了消息因长时间无法凑满批次而滞留在生产者内存中,进而引发丢失的风险。

4.2 直连数据库写入

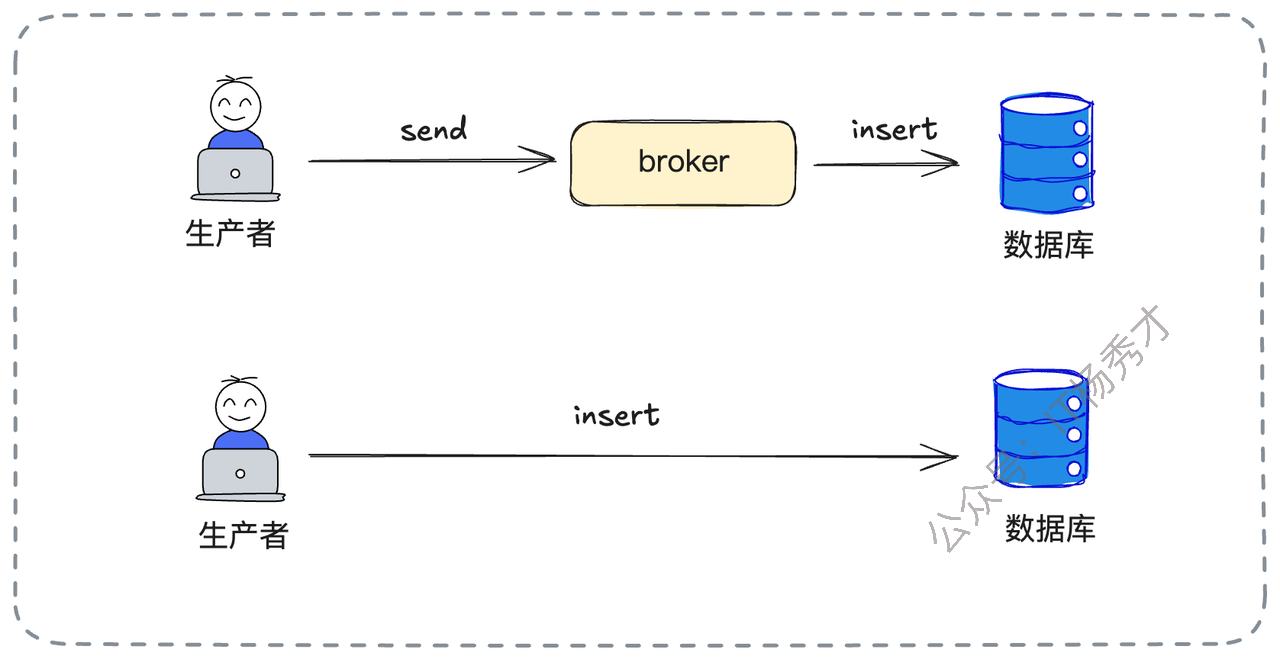

在我们的MySQL方案中,消息的最终归宿是数据库。生产者发送消息存在两条可选路径:

生产者 -> Broker服务 -> 数据库

生产者 -> 数据库

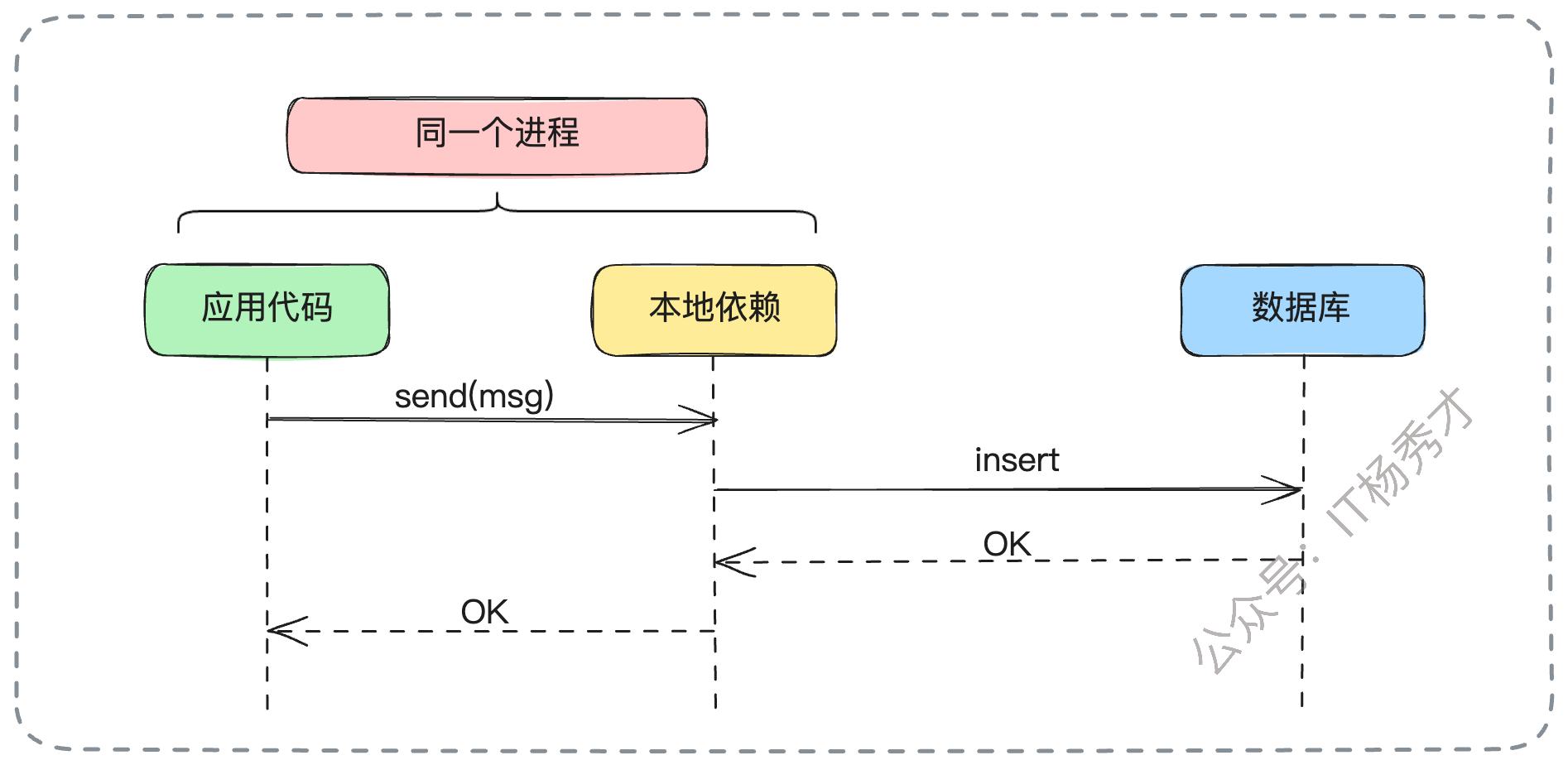

为了追求极致的性能,我们可以设计一种更高性能的模式:让生产者直接将消息插入(INSERT)到对应的数据库表中。这通常通过在生产者应用中引入一个轻量级的本地SDK来实现。该SDK会封装所有底层细节:根据消息的 Topic、分区键等信息,动态解析出目标数据库集群的连接信息,获取连接,然后直接执行SQL插入操作。

这种方式省去了一次从生产者到Broker服务的网络转发开销,通信路径更短,延迟更低,性能也自然更高。同样,我们也可以在这种模式下结合SQL的批量插入(Batch Insert) 来进一步压榨性能,实现吞吐量的最大化。

5. 消费者设计与实现

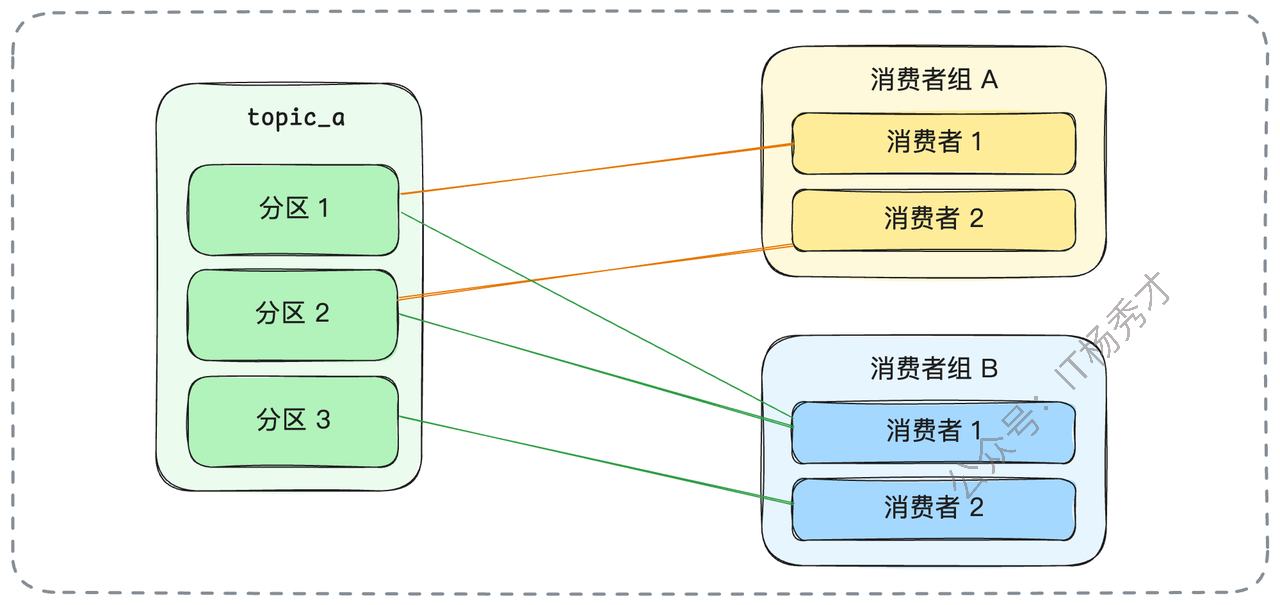

一个 Topic 的消息往往会被多个不同的下游业务所消费,例如,订单消息可能会被搜索、推荐、风控等多个系统订阅。因此,我们需要引入 消费者组(Consumer Group) 的概念。

一个独立的业务方就是一个消费者组,一个组内可以包含多个并行的消费者实例(Consumer)。在消费模型上,我们同样可以完全参考 Kafka 的经典设计:在一个消费者组内,每个分区最多只能被一个消费者实例消费。当然,一个消费者实例可以根据其负载能力,同时消费多个分区。

与生产者端相反,消费者侧采用“拉模型(Pull)”更为合理。因为只有消费者自己最清楚其业务处理能力和消费速率。由消费者根据自身节奏主动从 Broker 拉取消息,可以有效地进行流量控制,避免因消费能力不足导致消息在消费者内存中大量堆积,最终引发系统过载甚至崩溃。

那么,接下来的核心问题是:系统如何精确追踪每个消费者组对每个分区的消费进度呢?

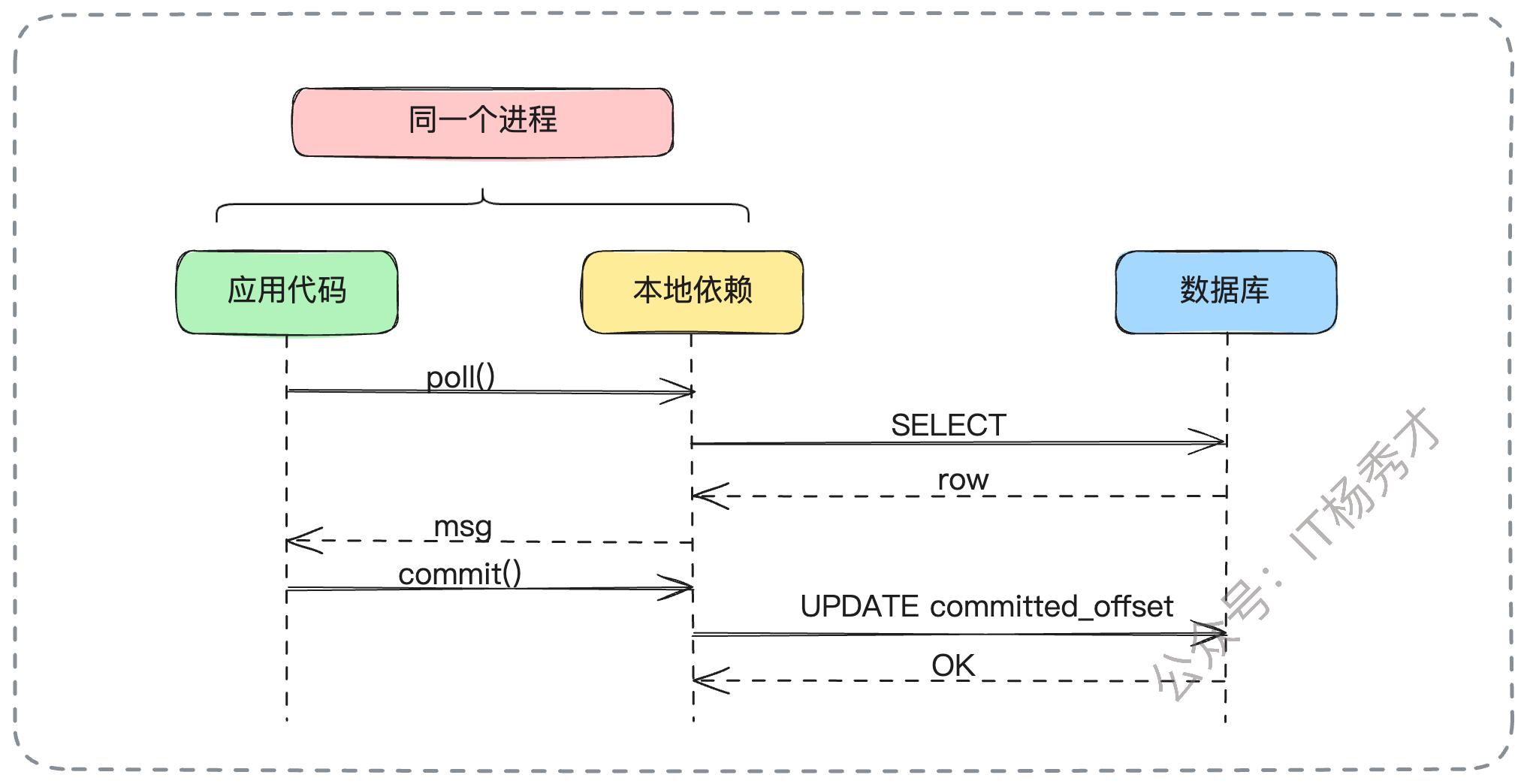

5.1 消费进度的记录与管理

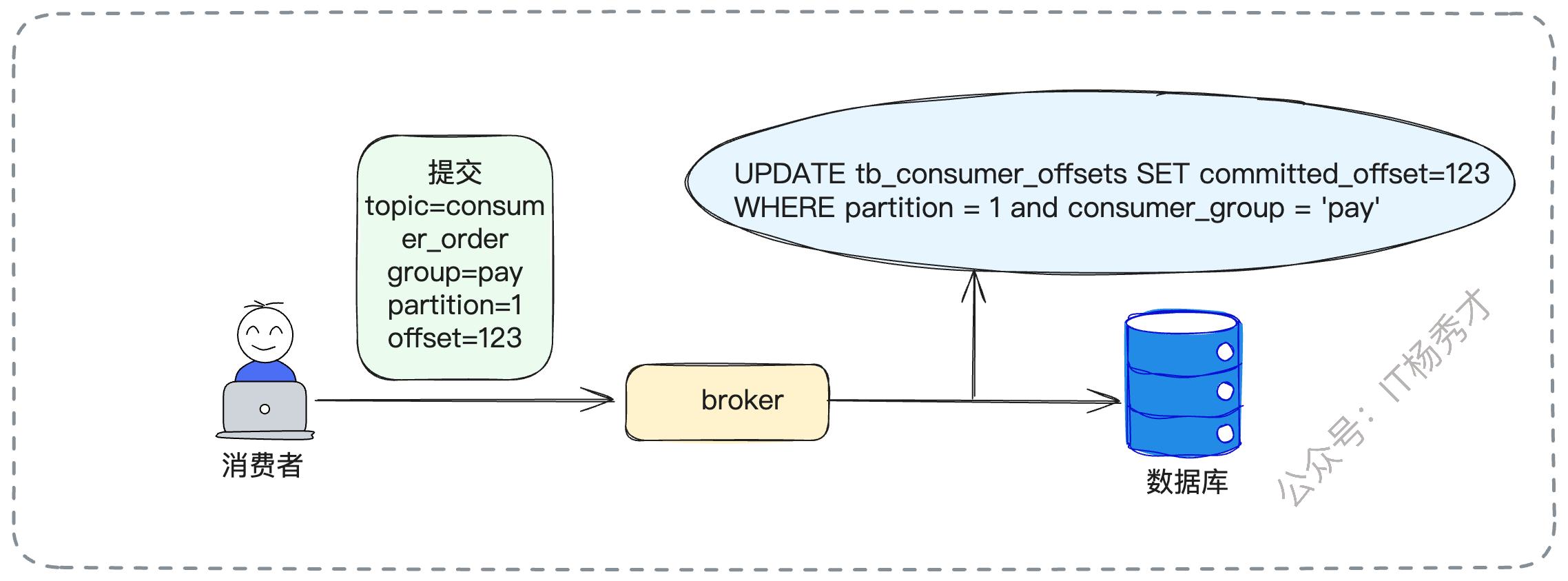

既然我们以MySQL为基础,最直观的方式就是用一张表来记录每个topic存储的数据,同时用一张独立的表来记录这个topic对应的消费偏移量,即我们可以为每个 Topic 创建一张对应的消费进度表。例如,对于consumer_order(消费订单) 这个 Topic,我们可以创建一张名为 tb_consumer_offsets 的表。

这张表的设计可以非常简洁,包含三个核心字段即可:consumer_group(消费者组名称)、partition_id(分区编号)和 committed_offset(已提交的偏移量)。

假设订单的消息被“支付系统(pay)”库存系统(Inventory)”两个业务方消费,那么这张 tb_consumer_offsets 表的数据可能如下所示:

| consumer_group | partition_id | committed_offset |

|---|---|---|

| Pay | 1 | 123 |

| pay | 2 | 456 |

| Pay | 3 | 323 |

| Inventory | 1 | 723 |

| Inventory | 2 | 479 |

| Inventory | 3 | 987 |

当消费者处理完一批消息并“提交(Commit)”进度时,对于 Broker 来说,其核心操作就是执行一条 UPDATE 语句来更新这张表中对应的 committed_offset 字段。

这个设计也天然地支持了从指定偏移量开始消费的强大功能。比如,业务方因为一次失败的上线需要回溯消费数据,只需由运维人员手动将特定分区的 committed_offset 更新为一个更早的值即可。

例如,将 Pay 组在分区2的消费进度重置到偏移量100:

-- 将消费进度重置到指定偏移量

UPDATE tb_consumer_offsets

SET committed_offset = 100

WHERE consumer_group = 'pay' AND partition_id = 2;而消费者拉取消息的操作,则对应一条 SELECT 查询。例如,在重置偏移量后,拉取50条消息:

-- 从指定偏移量之后拉取一批消息

SELECT * FROM consumer_order

WHERE id > 100

LIMIT 50;可以预见,每个Topic的消费者组数量是有限的,因此这张消费进度表的数据量不会很大。并且,更新操作基于主键或唯一索引,只会使用到行级锁,因此性能表现会非常好。

5.2 消费性能优化与权衡

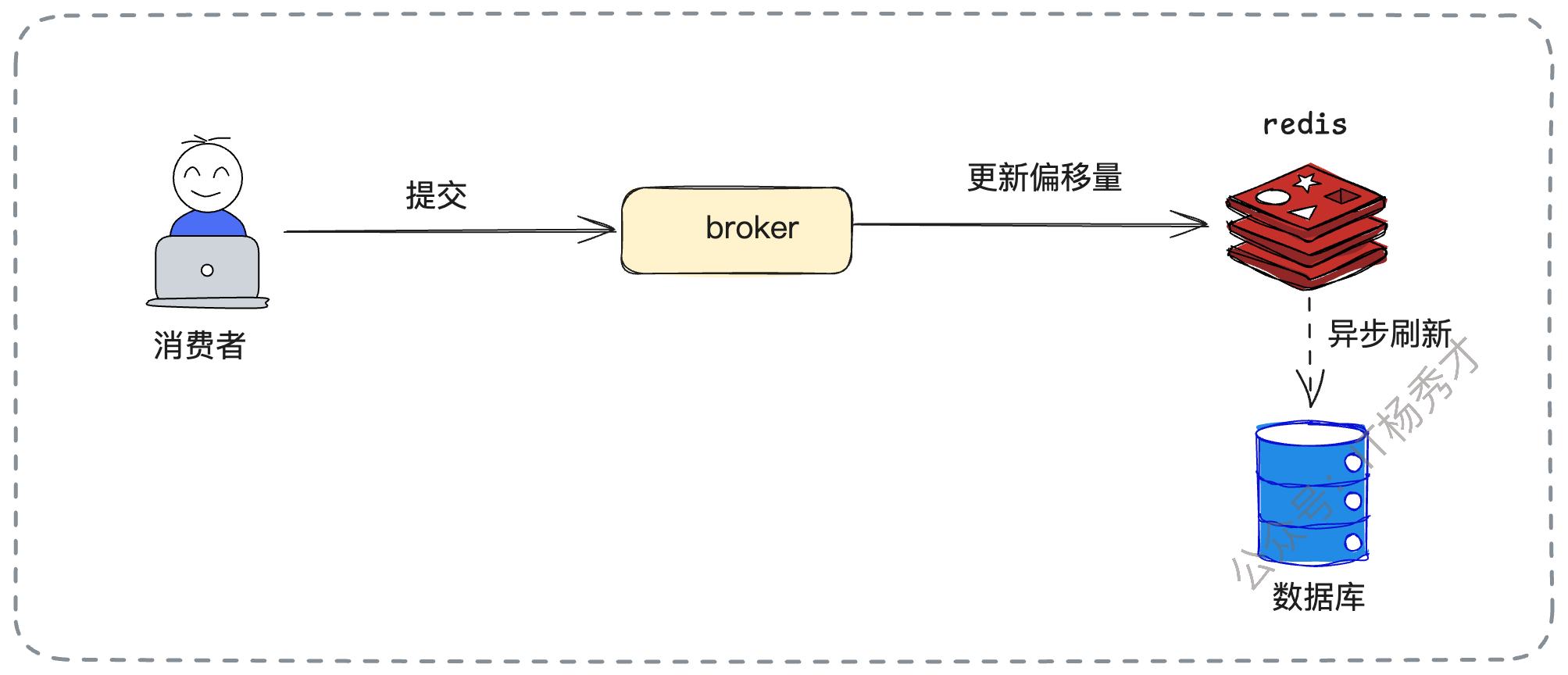

尽管直接操作数据库性能不错,但在提交操作极其频繁的场景下,仍有优化空间。一个常见的优化方案是:使用 Redis 作为消费偏移量的一级缓存,并异步刷回数据库。

消费者提交进度时,先快速地更新 Redis 中的值,然后由一个后台任务定期、批量地将 Redis 的数据持久化到 MySQL 中,变高频的随机写为低频的批量写。

当然,任何引入异步的设计都必须考虑其代价。这个方案的风险在于数据一致性:如果 Redis 在数据刷回 MySQL 之前突然宕机,那么最新的消费进度就会丢失。例如,数据库记录的偏移量是9500,而消费者实际已消费到10000,此时 Redis 故障,待其恢复后,消费者会从数据库中读取到旧的偏移量9500,导致从9501到10000的消息被重复消费。为了应对这种情况,消费者业务端的逻辑必须被设计成幂等的,这是使用该优化方案的强制前提。

和生产者一样,我们也可以为消费者提供直连数据库拉取消息的选项,通过本地SDK直接执行SELECT和UPDATE操作,减少网络跳数,以获得更好的性能。

6. 扩展功能:延迟消息实现

我们这套基于MySQL的方案,还有一个非常大的、与生俱来的优势:实现延迟消息功能非常简单且自然。

我们只需在消息表中增加一个 send_time 字段(时间戳类型),用于记录消息的预期投递时间。消费者在拉取消息时,其查询逻辑会相应地变为:

-- 拉取所有到期的延迟消息

SELECT * FROM some_topic_partition

WHERE send_time <= NOW() -- 条件1: 拉取所有到期或已过期的消息

AND send_time > ?; -- 条件2: ? 处传入上一批消息中最大的send_time,避免重复拉取这里的关键在于,消费进度的凭证不再是自增ID(偏移量),而是 send_time 这个时间戳。消费者需要记录和提交的,是它所处理过的最后一批消息中的最大时间戳。

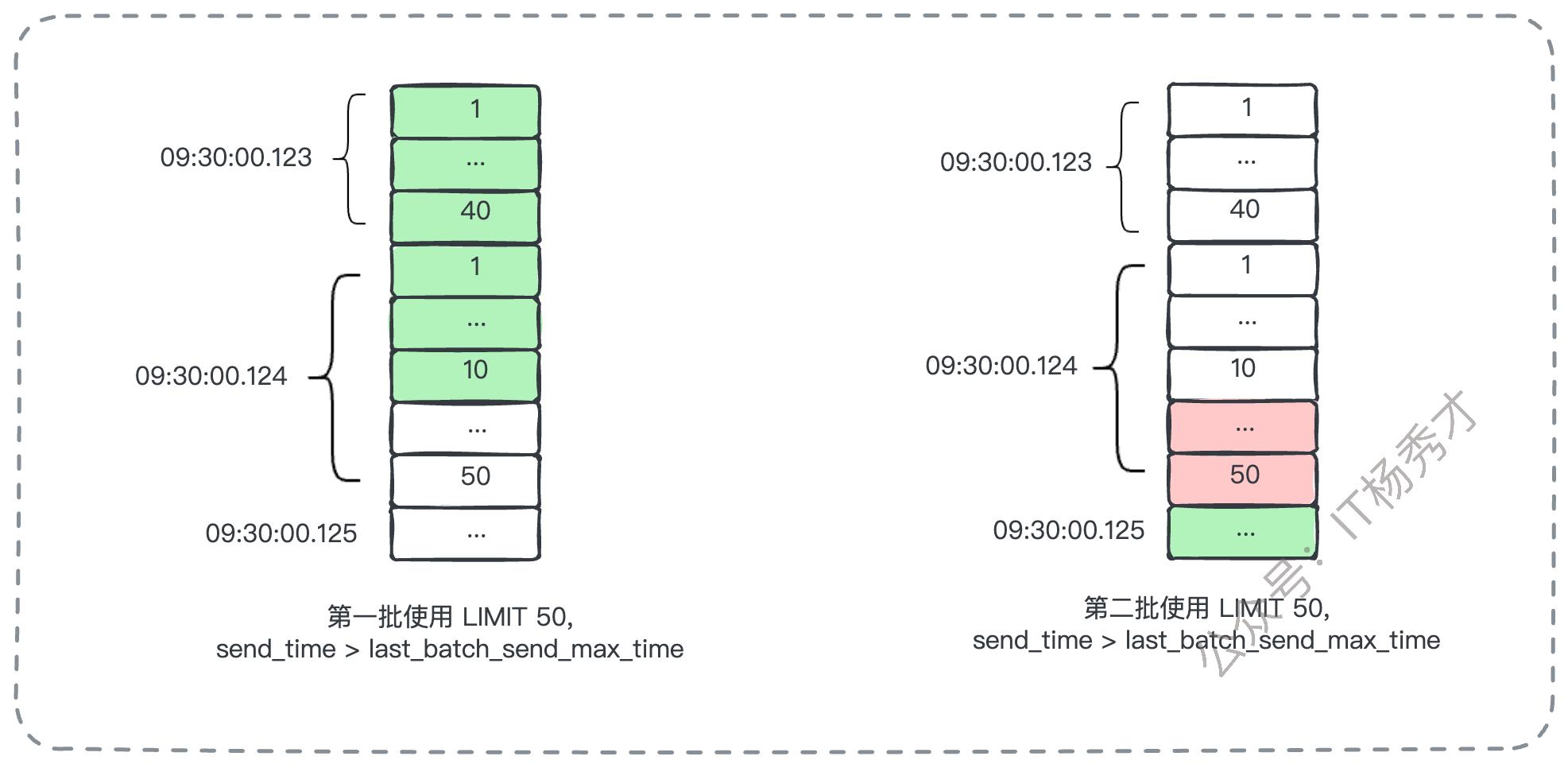

然而,这个看似简单的方案会引入一个新的、非常棘手的复杂问题:时间戳冲突与分页问题。设想一个场景:数据库中,在 09:30:00.123 这个精确的毫秒,有40条消息需要投递;而在紧接着的 09:30:00.124,有50条消息需要投递。如果消费者一次拉取的批次大小是50条(LIMIT 50),那么它第一次执行查询,会获取到 09:30:00.123 时刻的全部40条,以及 09:30:00.124 时刻的前10条。此时,这批消息的最大 send_time 是 09:30:00.124。

当它下一次拉取时,查询条件会变成 WHERE send_time > '09:30:00.124',这会导致 09:30:00.124 时刻剩下的40条消息被永久地、错误地跳过,造成消息丢失。

那如果把查询条件改为 >= 呢?又会导致 09:30:00.124 时刻已经消费过的那10条消息被再次拉取,造成重复消费。

这个问题的标准解决方案是什么呢?

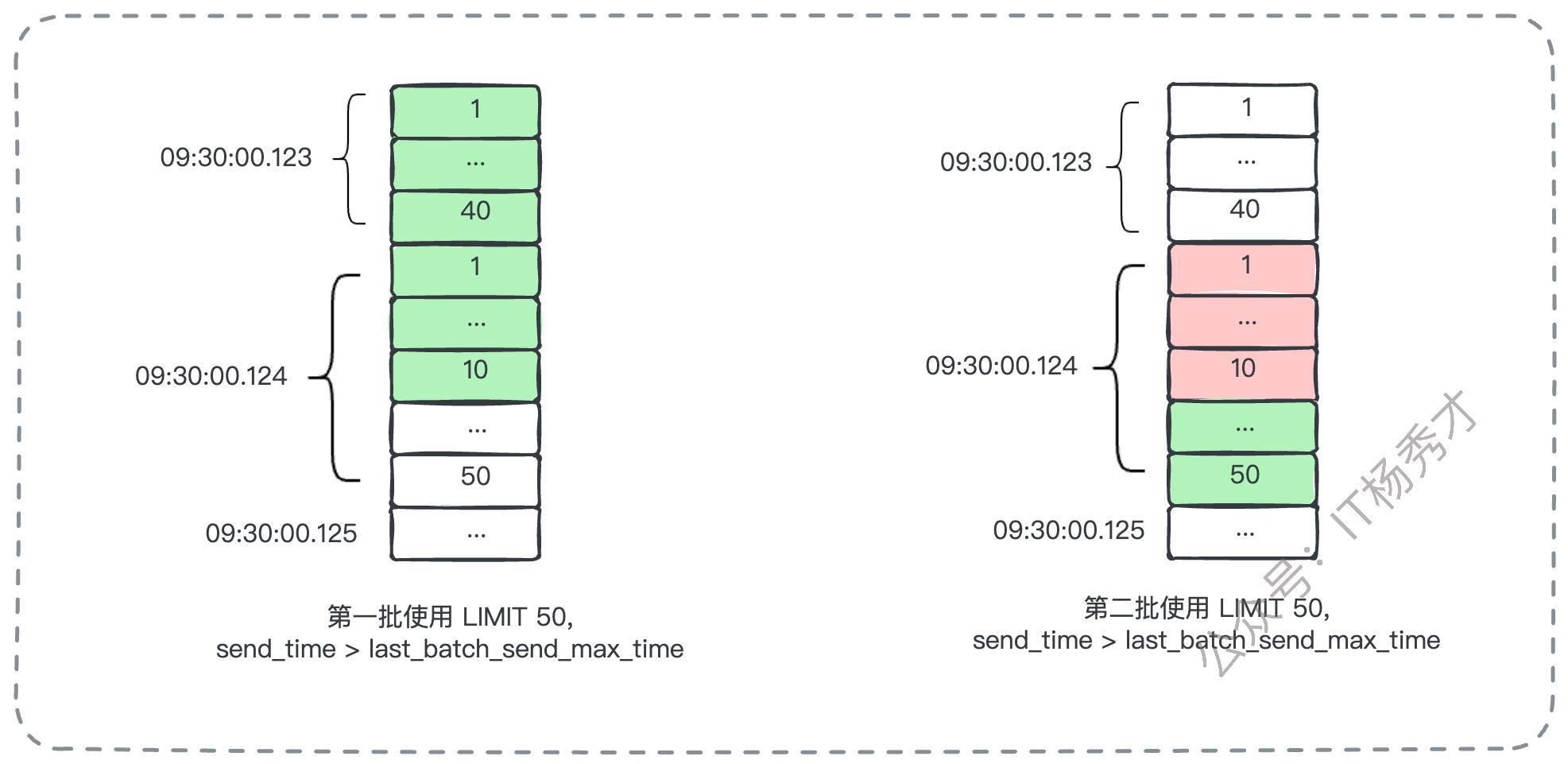

答案是在应用层自己实现分页逻辑,而不是完全依赖数据库的 LIMIT。消费者拉取数据时,可以先按条件查询出一个稍大的、不加 LIMIT 的结果集(或者一个远大于批次大小的 LIMIT),然后在内存中进行精细化处理:

顺序读取查询结果,凑够预期的50条消息,并记录下第50条消息的

send_time。继续向后检查结果集,如果后续消息的

send_time与第50条的完全相同,则将它们也一并纳入当前批次。这样,最终返回给业务逻辑的这一个批次,可能会超过50条,但它能确保同一投递时刻的消息被完整地、原子地消费掉。

这个算法得以有效运行,是基于一个基本假设:在同一个毫秒级别的时间精度内,需要投递的消息数量通常是有限的,不会无限多。

7. 小结

这套基于数据库的方案,巧妙地利用了关系型数据库的成熟能力(如事务、索引、主从复制、高可用架构)来构建一个功能完备的消息队列,从而回避了自己从头开始操作文件IO、实现零拷贝、设计存储引擎等一系列极其复杂的技术难题。最后,我们来高度梳理一下这套设计方案的核心要点,这也是你在面试中需要清晰传达给面试官的结论:

Topic/分区映射:一个Topic对应一张逻辑表,一个分区对应一张物理表,用自增ID作为偏移量。

高可用策略:Topic 的不同分区部署在独立的数据库主从集群上,利用数据库自身能力实现容灾和数据冗余。

生产者模型:采用推模型,并通过批量发送、直连数据库等方式进行性能优化。

消费者模型:采用拉模型,并为每个Topic设立独立的消费进度表来精确记录各消费组的消费进度。

延迟消息实现:通过增加时间戳字段来实现,并需在应用层妥善处理时间戳冲突导致的分页问题。

通过深入、完整的探讨,能让你对消息队列的架构设计有更深刻、更体系化的理解。在面试中,展现出这种结构化的、有深度、有取舍的思考能力,远比单纯罗列零散的知识点更能打动面试官。

资料分享

随着AI发展越来越快,AI编程能力越来越强大,现在很多基础的写接口,编码工作AI都能很好地完成了。并且现在的面试八股问题也在逐渐弱化,面试更多的是查考候选人是不是具备一定的知识体系,有一定的架构设计能力,能解决一些场景问题。所以,不管是校招还是社招,这都要求我们一定要具备架构能力了,不能再当一个纯八股选手或者是只会写接口的初级码农了。这里,秀才为大家精选了一些架构学习资料,学完后从实战,到面试再到晋升,都能很好的应付。关注秀才公众号:IT杨秀才,回复:111,即可免费领取哦