为什么MySQL的行锁会升级为表锁?

今天我们来深入探讨一下MySQL中的锁机制。在数据库相关的面试中,锁无疑是偏向高阶且内容较为零散的一类问题。但它的重要性不言而喻,比如在实际工作中,一次突发的死锁就可能严重影响线上服务的性能。这就要求我们作为后端工程师,必须对锁有扎实的理解。并且,锁的底层原理与索引、事务隔离级别息息相关,这三个知识点常常在面试中被串联起来提问,无论从哪个点切入,都很容易延伸到另外两个。

因此,一句话总结锁的特点就是:既是难点,又是重点,还是热点。在这篇文章中,我将带你彻底厘清MySQL锁的脉络,并告诉你如何在面试中将它转化为你的核心亮点。

1. 锁的核心知识回顾

1.1 锁与索引的关系

在MySQL的InnoDB存储引擎里,你必须牢记一个核心原则:锁是借助索引来实现的。更具体地说,加锁操作锁住的并非数据行本身,而是数据行对应的索引项。从B+树的结构来看,最终锁定的就是叶子节点上的索引记录。

只要你从这个视角出发,就能理解绝大多数与锁相关的、看似千奇百怪的问题。

一个表可能存在多个索引,那么加锁时究竟会锁定哪个索引呢?答案是:查询优化器最终选择使用的那个索引。那么,如果一条查询语句因为没有合适的索引而走了全表扫描呢?在这种情况下,InnoDB无法在索引上实现行级别的锁定,只能退而求其次,将锁的粒度从"行"上升到"表",也就是我们常说的表锁。

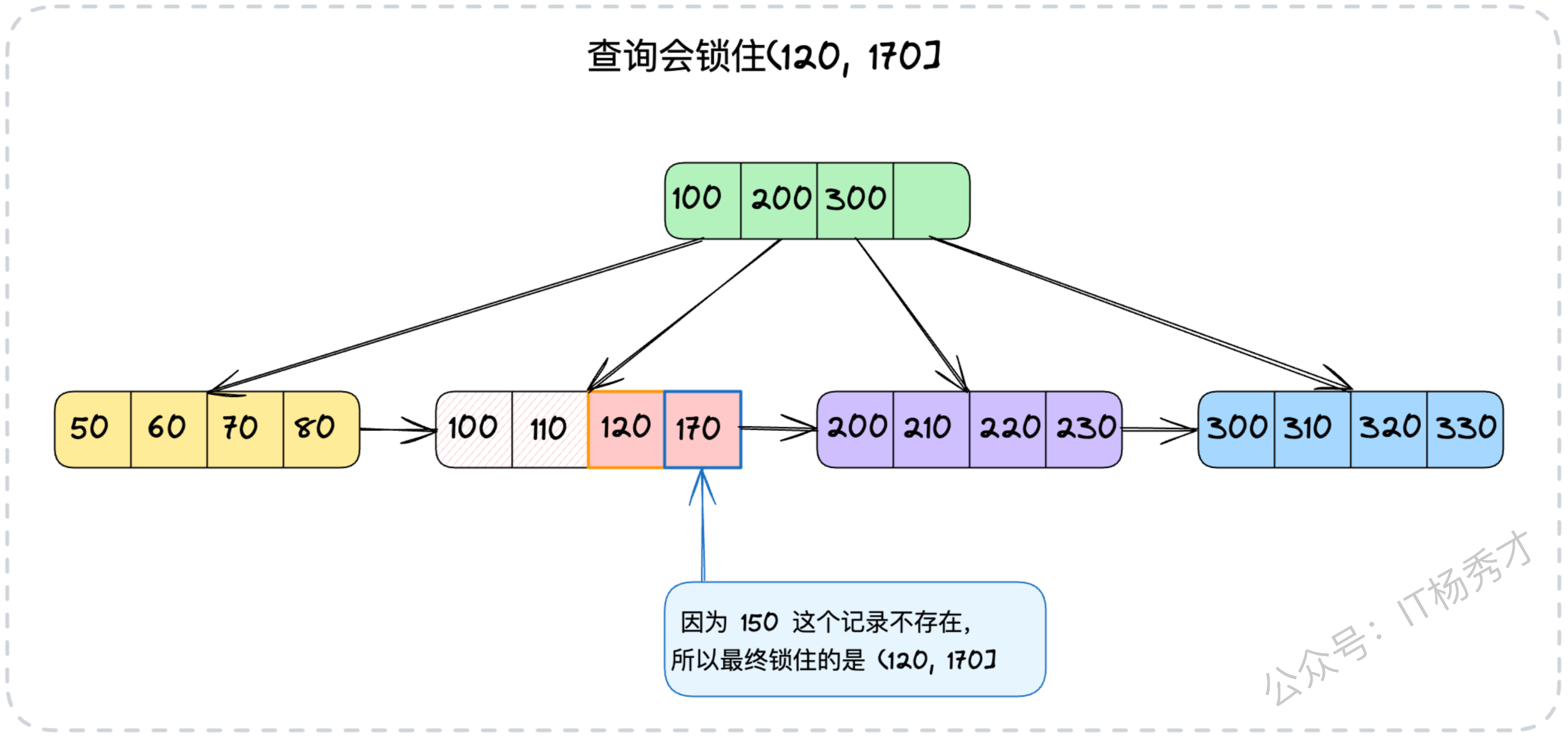

再来看一个有趣的场景:如果查询条件所指定的值在数据库中根本不存在,例如:

-- 尝试锁定一个不存在的记录

SELECT * FROM your_tab WHERE id = 150 FOR UPDATE;此时id=150这条记录不存在,锁会如何作用?InnoDB引擎会利用B+树索引的有序性,找到与150相邻的索引记录(例如120和170),并在这两条记录之间构建一个临键锁 (Next-Key Lock),其锁定的范围是(120, 170]。

这个临键锁的作用就是防止其他事务向这个"间隙"中插入id=150的新记录。

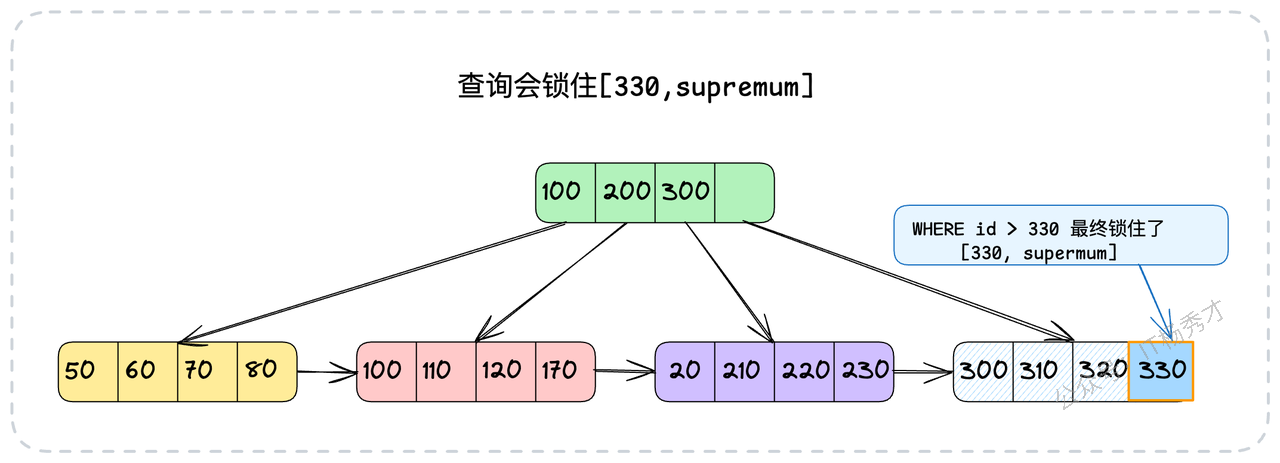

那么范围查询呢?其原理也是类似的。InnoDB会利用索引数据,构造一个刚好能覆盖整个查询范围的临键锁。例如:

-- 对id大于330的记录进行范围加锁

SELECT * FROM your_tab WHERE id > 330 FOR UPDATE;对于这条语句,InnoDB会构建一个覆盖范围为(330, supremum]的临键锁。这里的supremum你可以直观地理解为InnoDB内部定义的一个虚拟的最大值,代表正无穷。

综上所述,我们得出一个至关重要的结论:锁与索引密不可分,锁的粒度和效率直接取决于索引的使用情况。

1.2 锁的释放时机

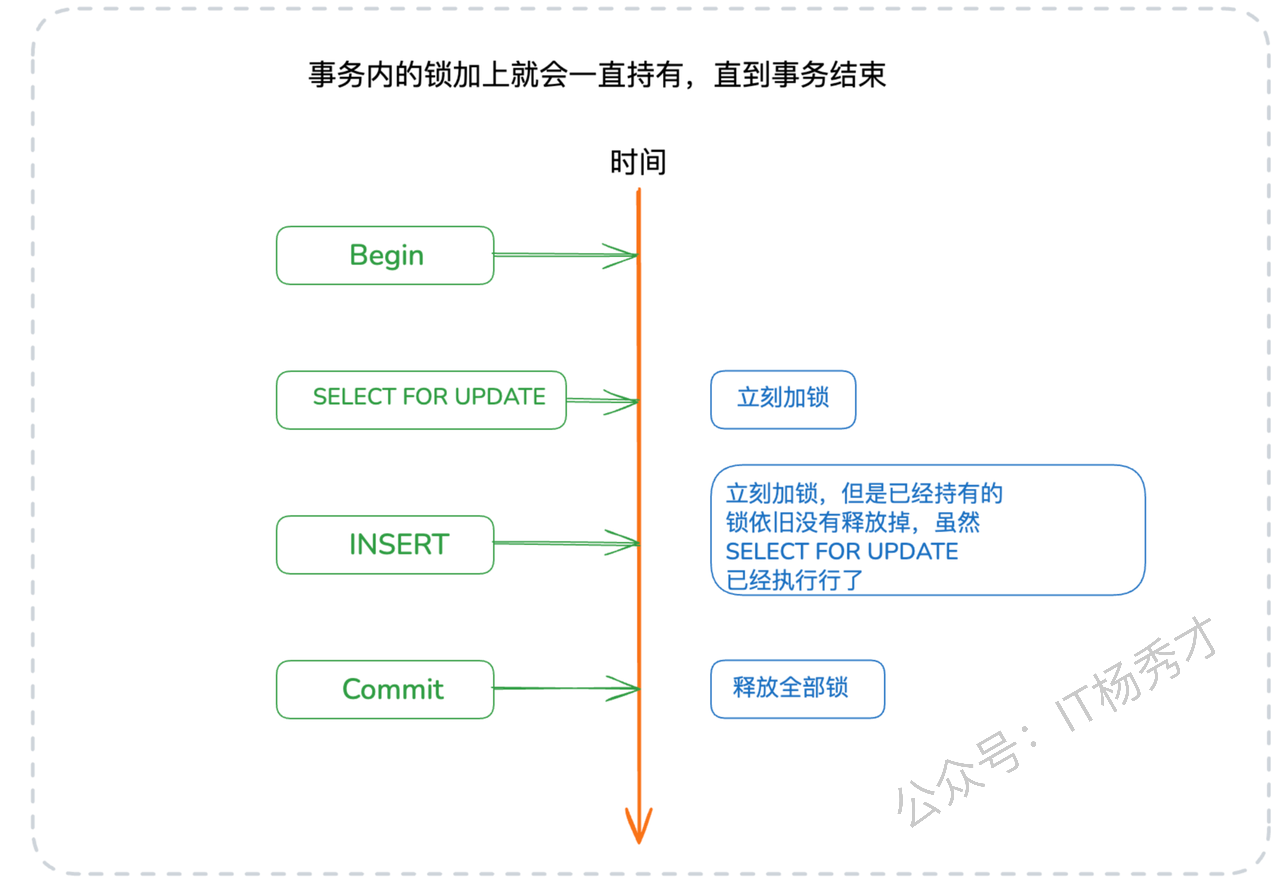

很多开发者在学习锁时会陷入一个误区,认为锁在SQL语句执行完毕后就会立刻被释放。这是一个错误的观念。实际上,InnoDB中的锁是在整个事务结束时才会被释放的。无论你是执行COMMIT提交事务,还是ROLLBACK回滚事务,事务内所有持有的锁都会在那个时刻被统一释放。

换言之,一个事务一旦给某份数据加上了锁,这把锁就会被一直持有,直到事务的终点。

1.3 乐观锁与悲观锁

乐观锁和悲观锁并非物理上真实存在的锁,而是两种并发控制的逻辑思想和设计哲学。

悲观锁:它总是假设最坏的情况,认为数据在任何时候都可能被其他事务修改。因此,在操作数据之前,它会先将数据锁定,以阻止任何可能的并发修改。

SELECT ... FOR UPDATE就是悲观锁最典型的实现。乐观锁:它则持有非常"乐观"的态度,假设在自己操作数据的这段时间里,别人不会来修改它。因此,它在操作数据时不会加锁,而是在最后提交更新的时候,去检查一下数据是否被修改过。

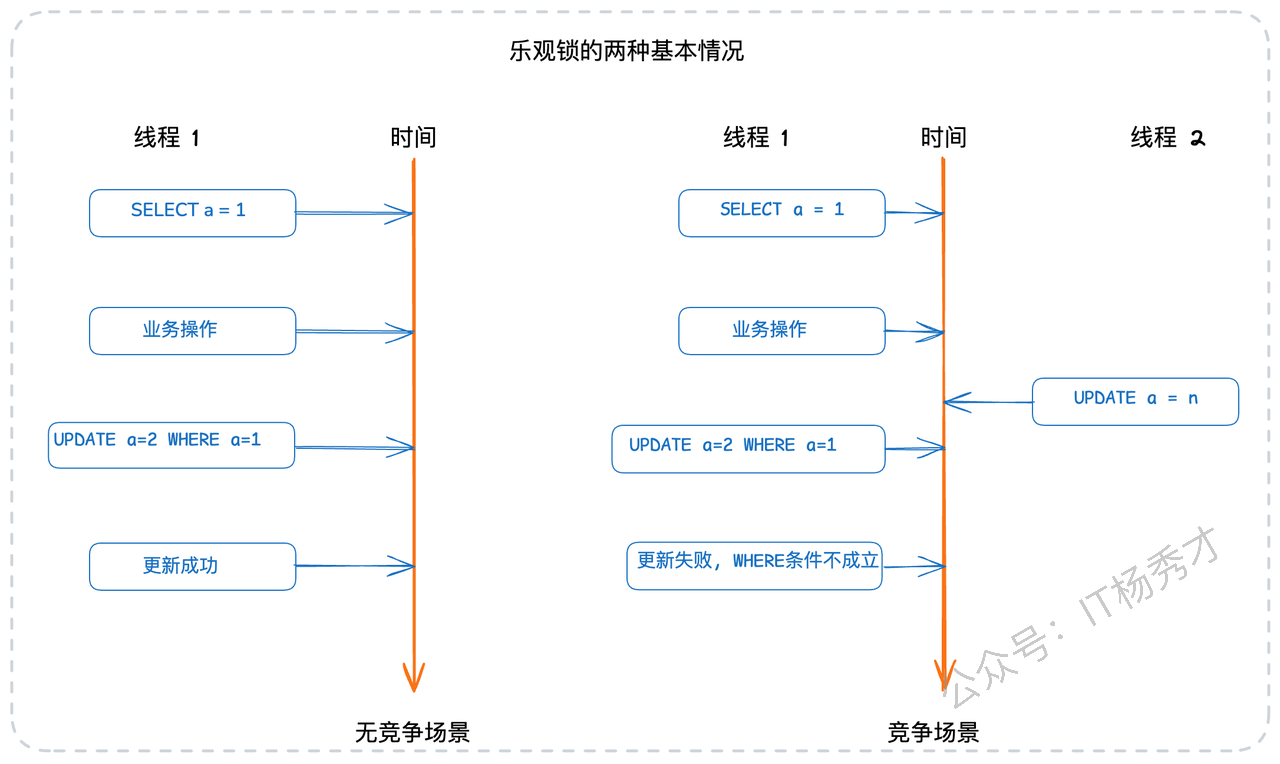

在数据库中,乐观锁通常指利用类似CAS(Compare-And-Swap,比较并交换)的思路去更新数据。其一般的使用形态如下:

-- 1. 先查询出数据,获取当前值(比如 a=1)

SELECT * FROM your_tab WHERE id=1;

-- ... 在应用层执行一系列复杂的业务逻辑 ...

-- 2. 更新时,将之前查询到的值作为WHERE条件的一部分

UPDATE your_tab SET a=3, b=4 WHERE id=1 AND a=1;在上述UPDATE语句中,我们预期数据库中a的值仍然是我们最初读到的1。如果在我们进行业务操作期间,a的值被其他事务修改了,那么这条UPDATE语句的WHERE条件将不成立,更新操作就会失败(影响行数为0)。业务方通过判断受影响的行数,就能得知此次并发更新是否成功。

而悲观锁的实现则更为直接,它从一开始就锁定了资源:

-- 1. 在查询时就直接加上排它锁

SELECT * FROM your_tab WHERE id=1 FOR UPDATE;

-- ... 在应用层执行一系列复杂的业务逻辑 ...

-- 2. 直接更新数据,因为数据已被锁定,无需担心被修改

UPDATE your_tab SET a=3, b=4 WHERE id=1;在选择这两种锁时,需要权衡数据一致性与并发性能。乐观锁更适用于读多写少的场景,这也是绝大多数互联网应用的特征,它的性能开销更小。而悲观锁则适用于写多读少或对数据一致性要求极高的场景,例如金融领域对账户金额的操作,通常以写操作为主。

相比之下,乐观锁能提供更好的并发性能。不过,由于其实现逻辑需要应用层配合,写起来相对复杂,所以很多开发者为了图省事,会倾向于直接使用悲观锁。

1.4 行锁与表锁

行锁与表锁是根据锁定的范围(粒度)来划分的。顾名思义,行锁锁住的是数据行,可能是一行,也可能是多行。而表锁则直接将整张数据表锁定。

在MySQL中,InnoDB存储引擎同时支持行锁和表锁。但必须再次强调,行锁的实现强依赖于索引。如果你的查询无法命中任何索引,导致全表扫描,那么InnoDB将无法使用行锁,只能退而求其次,使用表锁。当然,如果你使用的是一些较老的存储引擎,如MyISAM,那么它从设计上就只支持表锁。

1.5 共享锁与排它锁

共享锁和排它锁是从互斥性的角度来看待锁的。

共享锁 (Shared Lock, S锁):也称读锁。一个事务对某行数据加上S锁后,其他事务仍然可以继续对该行加S锁,但不能加排它锁(X锁)。它允许多个事务同时读取同一份数据。

排它锁 (Exclusive Lock, X锁):也称写锁。一个事务对某行数据加上X锁后,其他任何事务都不能再对该行加任何类型的锁(无论是S锁还是X锁),直到持有锁的事务释放。它保证了在任何时刻,只有一个事务能修改数据。

它们的兼容关系如下表所示:

1.6 意向锁

意向锁是一种表级锁,但它本身并不真正锁定数据,更像是一个"信号"或"标志"。它的核心作用是告诉其他事务:"我(某个事务)正准备或已经对这个表里的某些行加锁了"。

意向锁与共享锁、排它锁结合,就产生了两种意向锁:

意向共享锁 (Intention Shared Lock, IS锁):表示一个事务希望获得表中某些行的共享锁。

意向排它锁 (Intention Exclusive Lock, IX锁):表示一个事务希望获得表中某些行的排它锁。

注意,"意向"强调的是一种打算,但最终能否成功获得行锁是不确定的。

在MySQL中,使用意向锁的典型场景是协调行锁和表锁的关系。当一个事务需要对表中的行加S锁或X锁时,它会先在表级别加上IS锁或IX锁。之后,如果另一个事务想要获取整个表的表锁(例如LOCK TABLES ... WRITE),它就无需逐行检查是否有行锁存在,只需检查表级别是否存在意向锁即可。这极大地提高了数据库的并发性能,并避免了不必要的死锁。这也是为什么在修改表结构(DDL)时,会阻塞所有增删改查(DML)语句的原因。

1.7 记录锁、间隙锁和临键锁:深度剖析

这是面试中最能检验候选人技术深度的部分,也是最容易混淆的概念。反过来说,如果你能将这部分的细节阐述清晰,本身就是一个非常大的亮点。

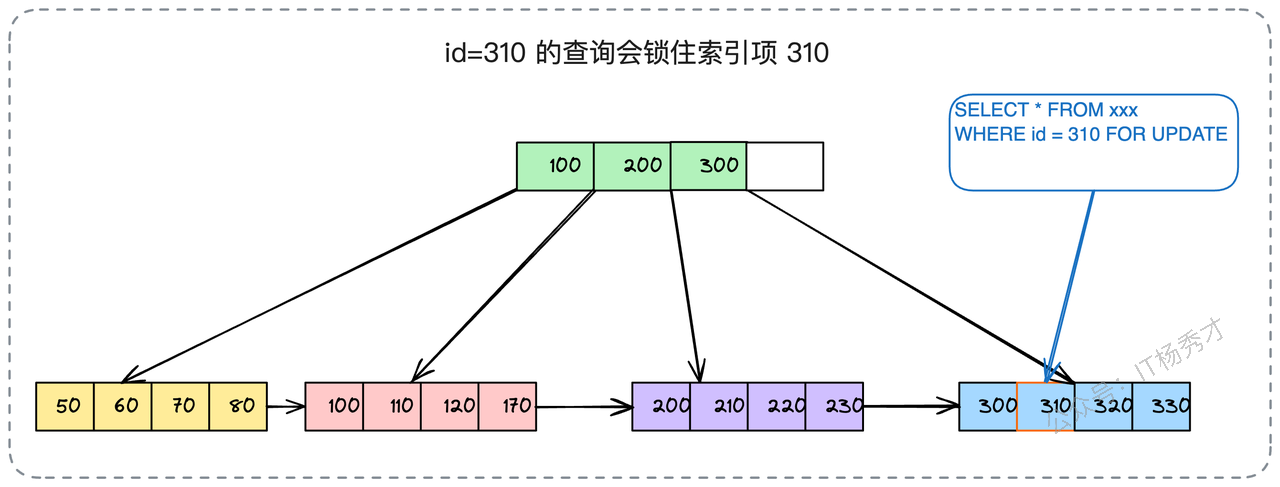

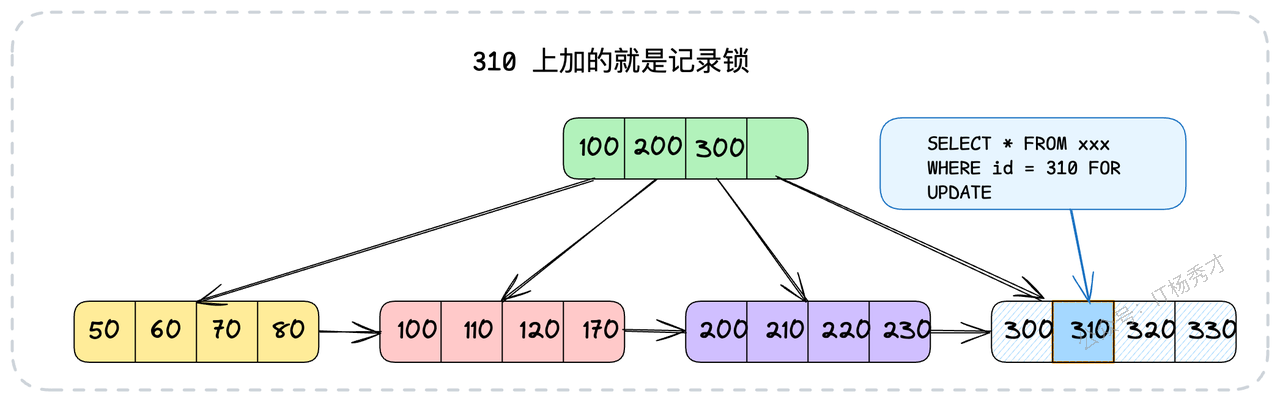

1.7.1 记录锁 (Record Lock)

记录锁非常直观,它锁定的是某一条特定的索引记录。通常,当你的查询条件是等值查询,并且精准地命中了主键或唯一索引时,InnoDB就会使用记录锁。

-- 假设id是主键,这条语句会对id=310这一条记录加上记录锁

SELECT * FROM your_tab WHERE id = 310 FOR UPDATE;

如果查询条件作用在唯一索引上,且能命中一条记录,效果是完全一样的。假设email字段有唯一索引,这条语句也会使用记录锁

-- 假设email字段有唯一索引,这条语句也会使用记录锁

SELECT * FROM your_tab WHERE email='your_email' FOR UPDATE;但是,如果等值查询没有命中任何记录,那么就不会使用记录锁,而是会使用间隙锁。比如数据库中只有 id 为(10,40,70)的三条记录,也就是 id= 30 这个条件没有命中任何数据,那么这条语句会在(10,40)加上间隙锁,注意,这里是对一个左开右开的区间加锁。可以看到, 即便是是对字段加了唯一索引,但是如果查询没有命中索引,对性能影响也是很大的。

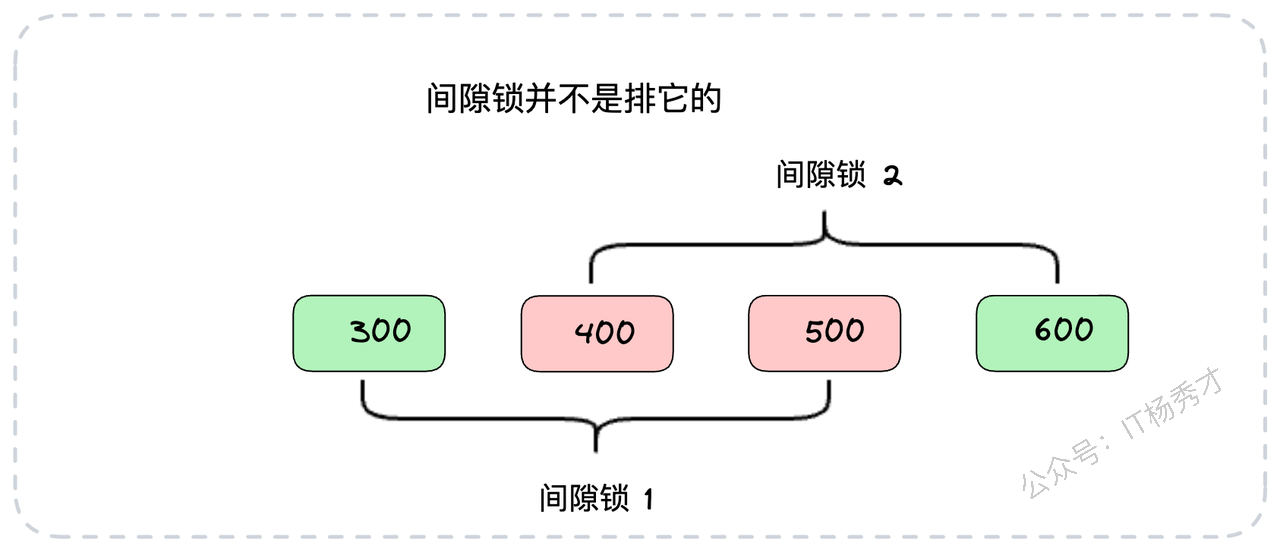

1.7.2 间隙锁 (Gap Lock)

间隙锁锁定的是一个开区间范围,即两条索引记录之间的"空隙",但它不包括记录本身。它的主要作用是在可重复读隔离级别下,防止其他事务在这个"间隙"中插入新的记录,从而避免"幻读"问题。通常,范围查询(如<、<=、BETWEEN)会使用到间隙锁。

-- 这条语句会锁住(500, 1000)这个开区间

SELECT * FROM your_tab WHERE id BETWEEN 500 AND 1000 FOR UPDATE;间隙锁会锁住(500, 1000)之间的数据,而500和1000这两条记录本身则会被记录锁锁住。如果你的表中没有id=500的记录,数据库会一直向左找到第一个存在的数据(比如400);如果没有id=100的记录,则会一直向右找到第一个存在的数据(比如1200)。那么此时使用的间隙锁范围就是(400, 1200)。在这种情况下,如果有人想插入一条主键为700的行,操作就会被阻塞。

一个非常重要的特性是:间隙锁和间隙锁之间是不排它的。也就是说,两个不同的事务,即使它们申请的间隙锁范围有重叠,也可以同时加锁成功。

1.7.3 临键锁 (Next-Key Lock)

临键锁是InnoDB在可重复读隔离级别下默认的锁定算法。从直观上,你可以把它看作是一个记录锁和一个间隙锁的组合。也就是说,临键锁不仅会用记录锁锁住命中的记录,还会用间隙锁锁住该记录之前的那个空隙。临键锁的锁定区间是一个左开右闭的区间。

还是用前面的例子,如果索引中只有(10, 40, 70)三条记录,那么一个临键锁就可以将(10, 40]这个区间锁住。临键锁与数据库的隔离级别联系最为紧密,它正是解决幻读问题的关键所在。

1.7.4 加锁规则总结

为了更清晰地理解这三种锁的适用场景,我们可以将其总结为一套判断法则。这套法则的核心在于理解临键锁作为默认行为,以及它在特定条件下的"退化"现象。

基础原则:默认使用临键锁 在可重复读(RR)隔离级别下,临键锁是InnoDB的基石和默认选择。无论是等值查询还是范围查询,InnoDB首先倾向于使用临键锁来锁定相关记录及其前方的间隙,以此来杜绝幻读的可能。

优化特例:退化为记录锁 当查询能够实现最精准的定位时,临键锁会进行优化,退化为粒度更细的记录锁。这个特例的触发条件非常严格:

查询条件必须是等值查询(如

id = ?或email = ?)。查询的列必须是主键或唯一索引。

查询结果必须精确命中一条存在的记录。 只有同时满足这三个条件,InnoDB才会放弃对间隙的锁定,只对该条记录加记录锁。

另一特例:退化为间隙锁 在某些情况下,临键锁中"锁定记录"的部分会消失,使其退化为纯粹的间隙锁。这通常发生在:

查询的范围不包含任何存在的记录,例如

WHERE id > 100(假设100是最大ID)。查询一个在索引中不存在的值,例如

WHERE id = 15(假设12和17是相邻记录)。 在这些场景下,由于没有具体的"记录"可锁,锁定的重点就完全落在了防止新数据插入的"间隙"上。

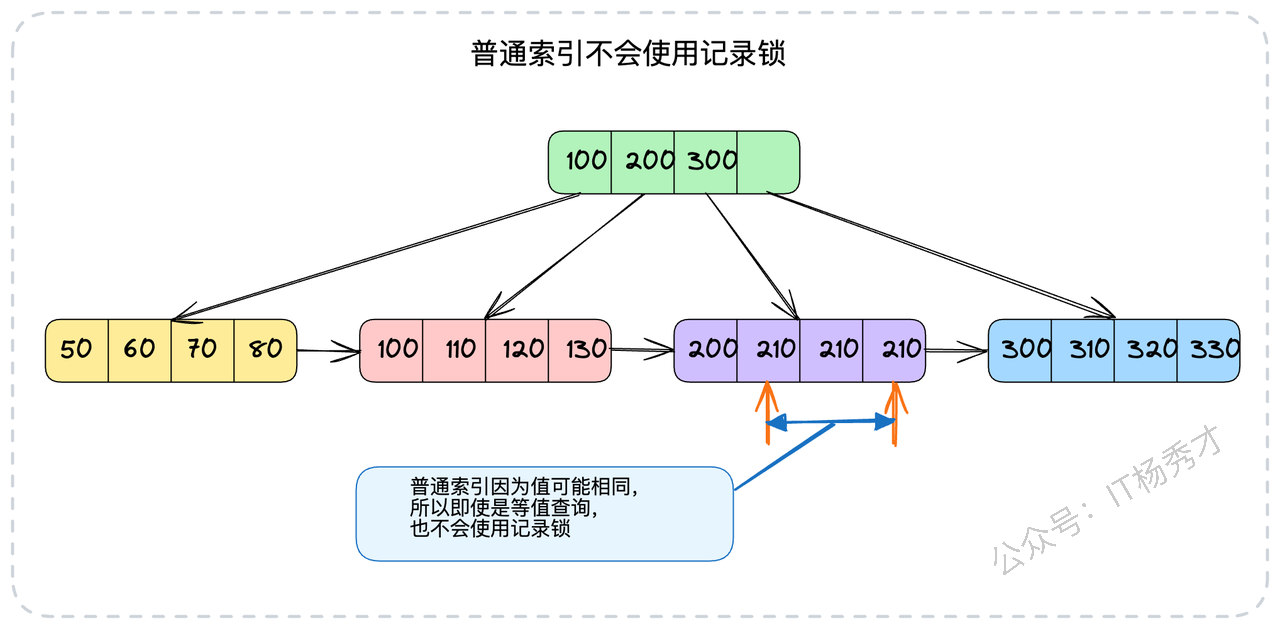

需要注意的是,对于普通索引,即使是等值查询,因为索引值可能重复,InnoDB为了防止幻读,仍然会使用临键锁,而不是退化为记录锁。

2. 面试实战指南

2.1 打造你的实战知识库

要在面试中脱颖而出,仅有理论知识是远远不够的。面试官更看重你解决实际问题的能力。因此,你需要主动构建一个属于自己的实战案例库。

复盘线上问题:主动去了解和复盘公司发生过的与锁相关的线上故障,特别是那些导致服务抖动或中断的死锁案例。你需要搞清楚问题的全貌:它是在什么业务场景下触发的?排查过程是怎样的?最终是如何解决的?有没有留下什么隐患?

挖掘性能瓶颈:审视你负责的业务,思考是否存在因为锁使用不当而导致的性能问题。比如,某个核心接口的响应时间(RT)很高,有没有可能是因为某个事务持有了过大的锁(如表锁)或者锁的持有时间过长?

解构锁的应用模式:在公司的代码库中,主动去寻找和分析乐观锁与悲观锁的实际应用。对于乐观锁,它的CAS操作具体是如何通过SQL实现的?版本号是如何管理的?对于悲观锁,

SELECT ... FOR UPDATE用在哪些关键业务上?这些用法是否合理?有没有优化的空间?

通过这种方式,将别人的经验和线上的教训内化为自己的知识,你才能在面试中言之有物。同时,你需要刻意训练自己分析SQL加锁行为的能力,拿到一条SQL和表结构,就能大致推断出它在特定隔离级别下会加什么锁,影响范围有多大,这会让你显得非常专业。

2.2 结构化应答策略

当面试官抛出"谈谈你对MySQL锁的理解"这类宏观问题时,你的回答需要有层次感,先搭建框架,再填充细节。

你可以这样开场,先给出一个全局视图:

"好的。对于MySQL的锁,我习惯从几个不同的维度去理解它。首先,从锁定粒度上,有我们熟知的行锁和表锁。其次,从锁的兼容性上,可以分为共享锁(S锁)和排它锁(X锁),这决定了它们是否可以共存。

在这两个基础维度之上,InnoDB为了提升性能,还引入了意向锁,它是一种表级锁,用来预示事务接下来想要加的行锁类型。

而在InnoDB的行锁实现中,又有三种具体的锁算法,这也是面试中的重点:记录锁、间隙锁和临键锁。它们是InnoDB在RR级别下解决幻读问题的核心。

最后,从编程思想的层面,我们还有乐观锁和悲观锁的概念,它们是我们在应用层进行并发控制的两种不同策略。"

在构建了整体认知框架后,再抛出锁机制的两个核心支柱:

"要深入理解InnoDB的锁,关键在于抓住两个核心:索引和事务隔离级别。InnoDB的行锁是构建在索引之上的,没有索引,行锁就无从谈起,只能退化为表锁。而像临键锁和间隙锁这类精细的锁定策略,其主要舞台是在可重复读(RR)这个隔离级别下,其根本目的是为了解决幻读问题。"

这样的回答方式,先展现了你知识的广度和体系性,然后点出了问题的本质,自然会引导面试官对你感兴趣的深层部分进行追问,比如:

"你刚才提到的临键锁,能详细讲讲它的工作原理和使用场景吗?"

"既然RR级别有临键锁可以防止幻读,那它在什么极端情况下还会出现幻读呢?"

"你在项目中是如何选择使用乐观锁还是悲观锁的?能举个例子吗?"

"听起来你对锁研究得比较深,有没有处理过线上死锁问题的经验?"

当面试官开始追问这些细节时,你就成功地将面试的主动权掌握在了自己手中,接下来就是你展示项目经验和技术深度的最佳时机。

2.3 面试亮点方案

2.3.1 基础优化:为高频查询添加索引

这是一个基础却非常有效的优化,你可以把它作为一个"排查线上性能抖动"的故事来讲述。

"我曾经处理过一个线上问题,某个核心服务的性能会周期性地出现毛刺,响应时间突然飙升。经过一系列排查,我们定位到瓶颈在于数据库。但奇怪的是,通过慢查询日志抓到的SQL,单独执行时速度很快,并且

EXPLAIN分析也显示它命中了索引。后来,我们通过

SHOW PROCESSLIST和数据库监控,才发现在性能抖动的时刻,有大量正常的查询都阻塞在Waiting for table metadata lock状态。我们顺藤摸瓜,最终发现源头是后台一个新功能引入的报表SQL。这条SQL的查询条件非常复杂,且没有建立合适的索引,导致它在执行时,MySQL对目标表施加了表锁。由于报表查询数据量大,执行时间长,这个表锁被长时间持有,从而阻塞了所有其他针对该表的正常业务操作。找到问题后,解决方案就很明确了:我们与业务方沟通,优化了这条SQL,并为其添加了合适的复合索引,使其从表锁降级为行锁。上线后,服务性能毛刺的问题就彻底消失了。"

2.3.2 进阶方案:破解临键锁引发的并发死锁

这个案例更能体现你对InnoDB锁机制的深度理解。

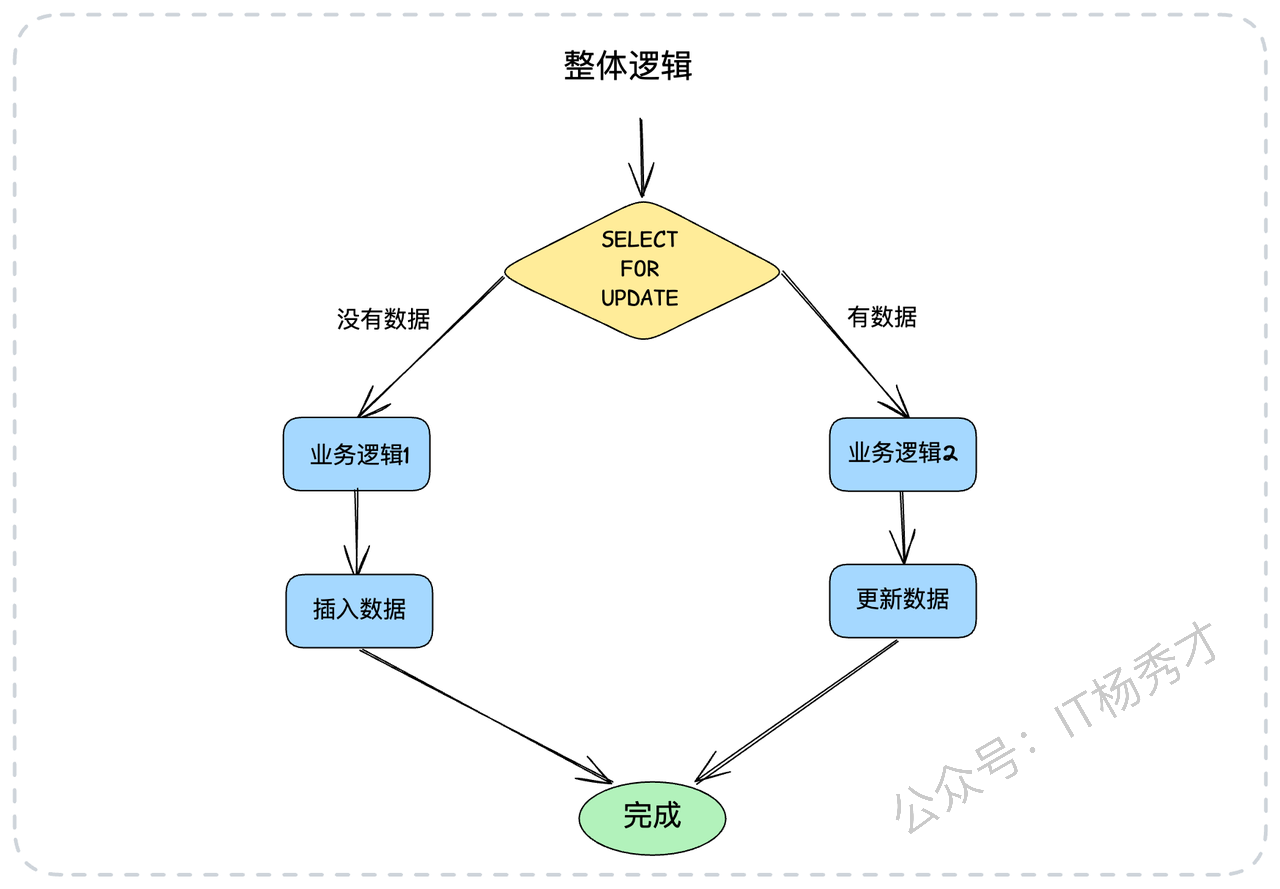

"我们有一个业务场景,需要在一个事务里先查询某个资源位是否存在,如果不存在,就计算并插入一个新资源;如果已存在,就基于现有资源进行更新。这个逻辑可以简化为'查询并锁定,然后插入或更新'。

伪代码大概是这样:

BEGIN;

SELECT * FROM resource WHERE position = ? FOR UPDATE;

-- 如果记录不存在

INSERT INTO resource (...) VALUES (...);

-- 如果记录存在

-- UPDATE resource SET ... WHERE position = ?;

COMMIT;看起来是不是没有任何问题?实际上,这个地方在高并发下会引起死锁。

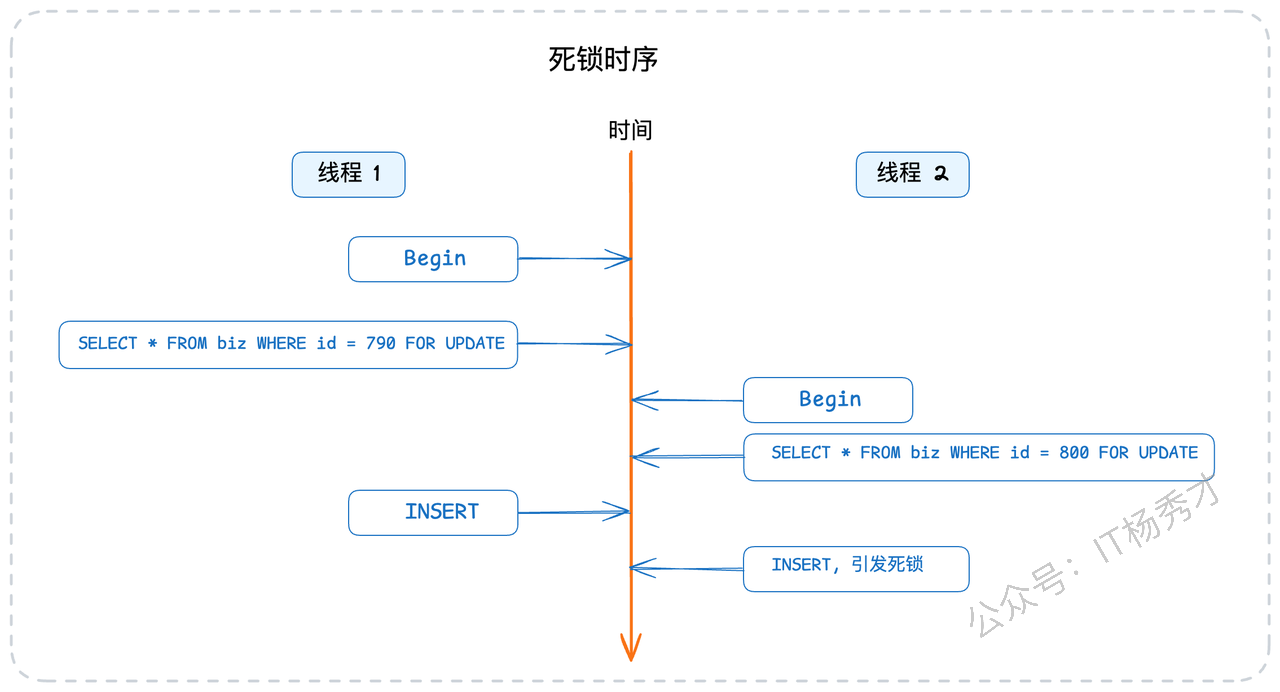

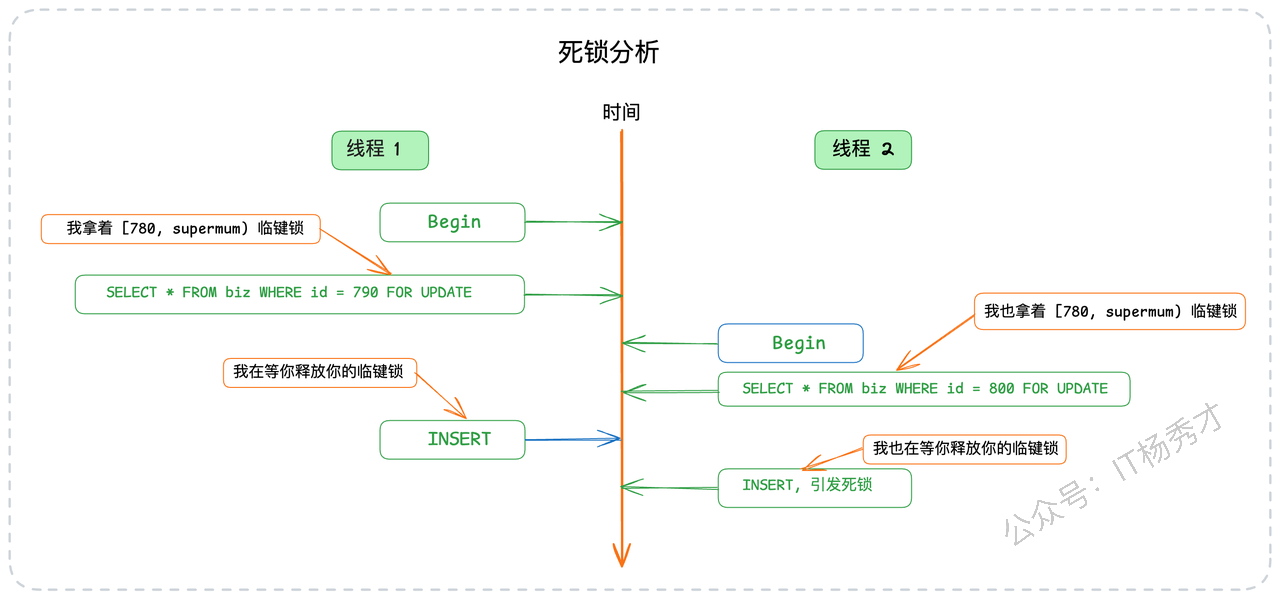

假设现在数据库中ID最大的值是780。那么如果两个业务线程几乎同时进来,执行这段逻辑,一个准备插入id=790的数据,一个准备插入id=800的数据。如果它们的执行时序如下图所示,那么你就会得到一个死锁错误。

这段代码在并发量上来后,频繁地引发数据库死锁。经过复盘,我们发现死锁的根源在于临键锁。假设

position索引当前的最大值是780,两个并发事务分别尝试操作position=790和position=800。由于这两条记录都不存在,它们都会在(780, +∞)这个间隙上成功获得临键锁。接着,事务A想插入790,需要获取790的行锁,但这个位置被事务B的临键锁覆盖,于是等待;同时,事务B想插入800,也被事务A的临键锁覆盖,也开始等待。这样,两个事务互相等待对方释放自己需要的间隙,就形成了死锁。

针对这个问题,我们当时探讨了三种解决方案:

调整业务逻辑:将'先查后插'改为'直接插入'。我们尝试直接

INSERT,如果成功,说明资源位原先为空;如果因为主键或唯一键冲突而失败,则说明资源位已存在,再去执行更新逻辑。这样,成功的事务从一开始就持有行锁,而不是临键锁,从而规避了死锁。降低隔离级别:将事务的隔离级别从RR降为RC(读已提交)。在RC级别下,没有间隙锁,自然也就没有临键锁,死锁问题迎刃而解。但这个方案影响较大,需要评估业务是否能接受RC级别可能带来的不可重复读和幻读问题。

改用乐观锁:完全放弃悲观锁,但这需要对代码进行较大范围的重构。

最终,我们选择了第一种方案,因为它对代码的侵入性最小,且效果立竿见影。"

2.3.3 高阶重构:以乐观锁替代不必要的悲观锁

你可以将这个案例包装成一次主动的技术重构,体现你的架构思维和性能意识。

"在我之前负责的一个项目中,我注意到许多核心业务模块为了保证数据一致性,普遍采用了

SELECT ... FOR UPDATE的悲观锁模式。这种模式虽然简单可靠,但在读多写少的场景下,会造成不必要的线程等待,极大地限制了系统的并发能力。因此,我主导了一项技术优化,对这些不必要的悲观锁进行乐观锁改造。改造的核心思想是,在事务中去掉

FOR UPDATE,并在UPDATE语句中增加对数据版本的校验。

改造前的伪代码:

// 开启事务并加锁

tx.Begin()

data := tx.SelectForUpdate(id)

// 业务计算

newData := calculate(data)

tx.Update(newData)

tx.Commit()改造后的伪代码:

for {

// 1. 普通查询,获取数据和版本号

data, version := SelectWithVersion(id)

// 2. 业务计算

newData := calculate(data)

// 3. CAS更新,通过版本号防止并发修改

rowsAffected := UpdateWithCAS(id, newData, version)

// 4. 如果更新成功(影响行数为1),则退出循环

if rowsAffected == 1 {

break

}

// 如果更新失败,则循环重试

}这次重构的效果非常显著,核心接口的吞吐量提升了将近30%。当然,这个方案并非万能灵药。对于那些写冲突非常频繁的业务,使用乐观锁可能会导致大量的重试,反而降低性能,这种场景下保留悲观锁依然是更明智的选择。"

3. 小结

这篇文章,我们系统性地梳理了MySQL锁机制的方方面面。从锁与索引的共生关系,到不同维度下锁的分类(行锁与表锁、共享锁与排它锁、意向锁),再到InnoDB为了解决幻读问题而设计的三种核心锁形态(记录锁、间隙锁、临键锁),我们建立了一个相对完整的知识框架。

更重要的是,我们必须认识到,对锁的理解不能止步于理论。无论是通过"为缺失索引的查询补上索引"来避免表锁的基础优化,还是分析"临键锁引发死锁"和"以乐观锁替代悲观锁"这类更复杂的实战场景,最终目的都是为了将理论知识转化为解决实际问题的能力。你在面试中准备的案例,不应仅仅是背诵的脚本,而应是你对这些问题深入思考和理解的体现。

资料分享

随着AI发展越来越快,AI编程能力越来越强大,现在很多基础的写接口,编码工作AI都能很好地完成了。并且现在的面试八股问题也在逐渐弱化,面试更多的是查考候选人是不是具备一定的知识体系,有一定的架构设计能力,能解决一些场景问题。所以,不管是校招还是社招,这都要求我们一定要具备架构能力了,不能再当一个纯八股选手或者是只会写接口的初级码农了。这里,秀才为大家精选了一些架构学习资料,学完后从实战,到面试再到晋升,都能很好的应付。关注秀才公众号:IT杨秀才,回复:111,即可免费领取哦